���E���l�����ʐ^�� �y�d������������ Version�z

�����A����s�A�ۈ����A�E�҃R�[�i�[

21��

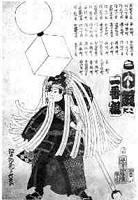

���{�{ ����/Musashi Miyamoto �V��12�N�i1584�N�j-����2�N5��19���i1645�N6��13���j �i�F�{���A�F�{�s�A�����ˌ��� 61�j2000��08

�����a�n�`���̂���u�����̗��v/���R������i�݂܂����j�s�i���匴���j

|

|

|

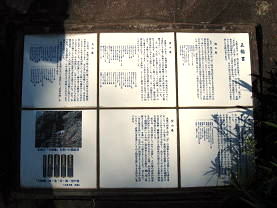

| ����̂����炬�������������� �i2016�j |

�傫�ȁu�{�{�������a�n�v�� |

�{�{�������ƁB1942�N�ɉЂɂ����Č� ���ꂽ���A�单���̈ʒu�͓����Ƃ��� |

|

|

|

| ���Ƃ̎�O�Ɂu�g��p���搶�����L�O��v | �����̒ǑP�� | ��V�i�j�̍\���̐N���������i���f�����݉��єV��H�j |

|

|

|

| ���Ƃɋ߂������_�� | �����_�Ђ̔q�� | �ё���̂ق��u��|���[���v�������� |

|

|

|

| �����_�Ћ����̕�n�ɕ����i���j�� ���e�i���c����ցA�����j�̕悪���� |

�u�{�{�����̕�v�B�F�{�� �{�悩�番�������Ƃ��� |

�����́u���X�؏����Y�O�Z�\�]�����{���v�B�s�҂��D�����Ɋ������� |

|

|

|

| ���͑O���ɗ������̂̓��ɖ����Ė�ɂȂ� �ē����ĉ��������n���̕����u�����A���� ��n�ɍs���Ă��^���Âʼn��������Ȃ���v�� |

�X�}�z�̃��C�g�ŒT���o���Ȃ�Ƃ���Q�ł��� ���̂́A�����q�ǂ��͏��w�P�N���B�������� �|�����ă\�E���g�[�N�ǂ��낶��Ȃ����� �̂ŁA�t�߂ňꔑ���ė����߂��ė��邱�Ƃ� |

�ߗׂ̕��������قł����C�ɓ������� �u�����ɖ閾���ɂȂ邩��v�ƎԒ����B ���̓��͒E�֑������������B�����ꂳ��I �i2016�j |

���u�ܗ֏��v�ɓ`���ŏ��̌����̒n/���Ɍ����p������

|

|

|

| �L�n�앺�q�u�N�ł��������Ă����v | �ŏ��̌����̕���ƂȂ������q���i2016�j | ���̂����ƂɁu���������̒n�v�L�O�� |

���g�����ƌ������J��L�����ꏊ�u��掛���i�����j�菼�v

�@

�@ �@

�@

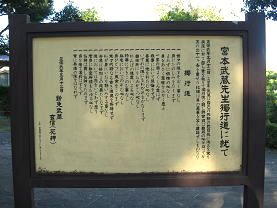

����������g���������ł������ꏊ�Ɂu�{�{�E�g���@�����V�n�v�肪���B�ߍ]�Ƌ��s�����Ԍ�ʂ̗v�ɐA���p����A���݂̏��͂S��ځB�i2011�j

������i�͂������j�_�Ёi������j

�@

�@ �@

�@

�����͋g�����Ƃ̌����O�ɂ��̔���_�Ђɗ������A�_���ɏ������肨���Ƃ��ē��݂Ƃǂ܂����B�u�_���ѐ_���ɗ��炸�v�i2011�j

���ޗ����i�D���j/�R�������֎s

|

|

|

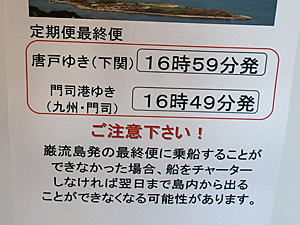

| ���ւ̓��˂��炱�̑D�œn�� | �����o��ŏI�ւɏ��x���Ɩ�h�ɁI | ��10���Ŋޗ����������Ă����I |

|

|

|

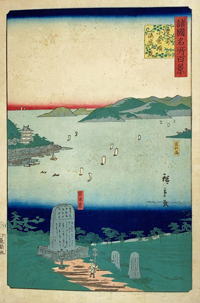

| �����ē��}�B���F�̕����͖����n | �������g�����`�n�D�i�Ă�܂���j | �֖�C����O�ɂ������j�������g |

|

|

| �������̂���u�����Y�E�������v�B��������邾���ł��㗤���鉿�l����I |

�������ˌ���/�F�{�s

|

|

|

| �����t�@���̐��n�E�����ˌ����ւ悤���� | �R�����e�̕����������o�}�� | �������� |

|

|

|

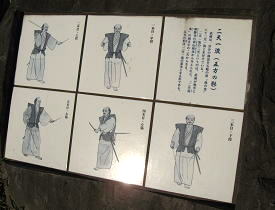

| ��V�ꗬ�̊�{�A�ܕ��̌`��}�� | ������������������L����21�ӏ��̓ƍs�� | �ܗ֏��S�܊���v�ĉ���I |

|

|

| �����͍b�h�𒅂ė������܂ܖ�������Ă���i2000�j | �W�N�Ԃ�̍ĉ�I�V�ƕ����a�A���v���イ�������܂��I�i2008�j |

|

|

|

| ���傤�ǁg�����h�̕����� �z���������u�Ԃ����ʁI |

��̑��ɂ͕������M�̓ƍs�����蕶�ɁI |

�F�{�s���c���R�����̋��{�� |

| �y�b�g�{�g���g���h�Ő키���A�b�E�����i2000�j |

|

|

| �w�͖ؖ��E�}�x | �w�L�}�x |

�Ƃ܂��Ă���B�}�̒����܂ŃC�������o���ė��Ă���

�@

�@

�u�{�{�ɐD�原/�����@�ጺ�� ��v�B�{�q�̋{�{�ɐD�̕�͋��s�s������̕��ɂ���i2012�j

���k��B�s���q�̎���R�i���ނ���܁j�����E�{�{�ƕ揊�i2019�j

|

|

|

| �v��X�N�����A�ʏ́w���q�蕶�x | �{�q�̈ɐD�����ď�������ɂ��G��� | �����Ɋޗ�����������i����R�ɂāj |

|

|

|

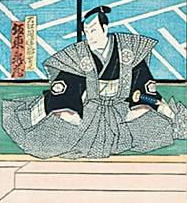

| �̐�L�d�i1797-1858�j �w���������S�i�`�{�{��x |

����R�̘[�� �{�{�ɐD�̕�i2019�j |

�L�d�̊G�Ɍ������{�{�Ƃ̕�B�]�ˎ��ォ�� �ό������������i���q�蕶�͎R�̏�j |

|

|

|

| ����R�̘[���畐���E�������̔�܂�10�� |

���H���猩����{�{�ƕ揊�B����R�� �R�[�͋{�{�Ƃ̒m�s�n�ł����� |

1951�N�����̍��X�؏����Y�̐Δ� |

|

�u��ȊO�݂Ȏt�Ȃ�v�B�]�ˏ����̌����œ�V�ꗬ���@�̊J�c�B�\�O�����\��܂ł̘Z�\�]�x�̏����ɖ��s�Ƃ����B

�g�����h�{�{������1584�N�ɐ��܂ꂽ�B�����̐��U�ɂ��Ă͎�����`���鎑�����R�����A�����̓`�����㐢�̕��l�i�g��p���Ȃǁj�ɂ���č��o���ꂽ���́B�Ƃ͂����A�Õ����̌����ɂ���ē��g��̎p��������x�������Ă��Ă���B�������Ƃ��Đ��U��N���������A�d�����Ȃ������B ���a�n�͕������g�������w�ܗ֏��x�Ɂu�����d���i���ɓ쐼���j�v�ƋL���A�����̗{�q�E�{�{�ɐD����B���q�Ɍ��������蕶�ɔd�����ƍ���ł���B�L�͂Ȑ��a���n�́c �i�P�j�w�d���Ӂx�i1762�N�j�Ɂu�K���S�B�m���{�{���m�Y�i���v�ƋL�q����Ă��镺�Ɍ��K�یS���q���{�{�B�c�O�Ȃ��ƂɁA���̑��q���{�{�͕��N�ԁi1751�`1764�j�y��1887�N�̂Q�x�̑�Ύ��ő��̑S�悪�Ă��A�����֘A�̎j���A�n�}�����ׂĊD�ɂȂ����B���݂͐��ƐՂ̓`���n�i�{�{�����j�ɎY���Ɏg�����È�˂������c��B �i�Q�j�Q�Ԗڂ̌��n�́A�ɐD����i�����d���̔��_�Ђ̓��D�Ɂu�d�B���S�͓쏯�đW�ɋ����c���U�����M�ƞH���v�Ə����ꂽ���Ɍ������s�ēc�i�d���쓌���j�B �i�R�j�x�X�g�Z���[�����w�{�{�����x���������g��p���͍]�ˌ���i�����v��170�N�j�̒n���w���쎏�x�i1815�N�j�f�ڂ̔���i�݂܂����j���{�{���i���R������s�j�����x���A�����炪�ʐ��ƂȂ����B �{���������A�����͋{�{�A�܂��͐V�ƁB�ʏ̕����A恂͌��M�i�͂�̂ԁj�B���͓�V�A�܂���V���y�B�����w�ܗ֏��x�̒��ł́u�V�ƕ�����E�������M�v�Ɩ����B�g���͘Z�ځi��180cm�j�Ƃ���������B���e�Ɠ`���{���̐V�Ɩ���֕��m�i�����ЂƁj�������ŏ\��p�ӂƂ��A�������{15�㏫�R�E�����`���i�ݐE1568-1588�j�ɏ�����ď��R�Ǝt�͂Ǝ������A�Q���P�s�̐��т������߁u�������o���@�p�ҁv�̍��������Ă���B 1590�N�i�U�j�A�G�g���k������łڂ��V��������ʂ����B����ɂ��S�l�����͎d�����@��Ȃ��Ȃ����B�G�g�́u���邶���������A�c�����k���Ȃ��悤�Ȏ��͑�����ǂ������ׂ��v�Ə����ɍ����A�S�l�ɓ����̂Ĕ_���ɂȂ�悤���������A�V�ƕ��q�͌��̏C�Ƃ𑱂����B ������13�i�����N�Ȃ̂�1596�N�j���瑼�������������Ȃ��A�ŏ��ɐV�����̗L�n�앺�q�Ƃ̌����ɏ����A�����Č��q���W�܂间��̚������Œb�B�ɗ�݁A�Q�N��ɒA�n���̕��@�ҏH�R�V���q��ɏ�������B�����͕��|���ɂ߂�ׂ��Ⴂ�����珔���ҏC�s���Ă܂�����B �V�Ɩ��փ����̐킢�ȑO����1604�N���܂ō��c���Ɏd�����Ă������Ƃ��ؖ����鍕�c���̕����w���c�˕������x������A�u�V�Ɩ���v�̉��Ɂu���B�t���v�Ƃ̒��L������B�t���́g���̕��̂悤�Ɍh������t�h�̈Ӗ��ł��邽�߁A�{���ł��邱�Ƃ��킩��B 1600�N�i16�j�̊փ����̐킢�ɍۂ��āA���̐V�Ɩ����R�̍��c�ƂɎd���Ă������Ƃ���A���q�ō��c�@���i�����q�j�������͍��c�����ɏ]���A���E�啪�������s�̈��|��E�x���i�Ƃ݂��j����U�ߔj�����B�]���̐��ł́A���R�E�F�쑽�G�Ƃ̈ꕺ�m�Ƃ��ďo�w���A���́g���R�h�Ƃ����o���䂦�Ɍ�̓���̎����Ō��p�t�͂ɂȂ��Ȃ��̗p���ꂸ��J�����Ƃ���Ă����B�����͏�����ɂ�������炸���c�ƂɎd�������S�l�ƂȂ�A���N�A�������ɖ߂�C�s�s�����B ���������S�l�̓���I���R�́A�܂�10��㔼�ł���A�����������ė��g�o����ڎw�����ƍl�����邪�A�ȉ��̐�������B �����a�c�N�j�i���j�Ɓj�̐��c���c�Ƃɂ͍��c��\�l�R�Ƃ������łȉƐb�c������A�����͂����ɓ��荞�ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��ƒ��߂��̂ł́B �����Z�F���i�v�z�j�Ɓj�̐��c�V���N�Ԃ̐D�c�ɂ��d���������A�����̐��Ƃ͖ї����ɂ��s�k���Ă���B����A���c�Ƃ͐D�c���ɂ��������Ă��邽�߁A�����Ƃ��Ă͍��c�ƂɎd�������Ȃ������̂ł͂Ȃ����B 1604�N�i20��/����21�j�A���s�ő�X�������R�Ƃ̎t�͂߂Ă����g���Ƃ̕��@�ҁE�����̋g�����\�Y�Ɩ�100���̖�l�����ɑ召�̓����\�����u���v�Ŋ����B�g���`���Y�Ƃ̐킢�ł͑���̌ڂ̖ؓ���D���o�E�B���ɁA�ޗǂő��p�̖���@���h�ɁA�ɉ�ō����̒B�l���˔~���ɁA�]�˂Ŗ�����h�̑吣�˔��l�ƒҕ����n�������Ƃ��Ƃ��ł��j�����B ���������A���h�A���ˁA�吣�˂ƒҕ��̎�����1776�N�i�v��131�N�j�ɔ��˔����叼��Ƃ̉Ɛb�E�L�c�i�p�i�����ЂŁj���܂Ƃ߂������̓`�L�w��V�L�x�ɂ̂L�ڂ�����A������Â�1755�N�i�v��110�N�j�ɔ��˕M���ƘV�E����Ƃ̓�V�ꗬ���@�t�́A�L�c�����i�������イ�j�������������̓`�L�w�����`�x�ɂ͋L�ڂ������A�����𗠕t����j�������ɖ����B�Ƃ͂����A����Ƃ͕����̍א�Ƃւ̎d���𒇉����A���@�̒�q�ɂȂ��đ��̒�q�Ƃ��[���𗬂��A�l�X�ȃG�s�\�[�h��m���Ă���̂͊m���B 1612�N�i28�j�A���ւ̊ޗ����i�M���j�ō��X�؏����Y�ƑΌ��B�����͟D�i�����j���������ڌܐ��ƈ�ڔ����̓�{�̖ؓ��A�����Y�͎O�ځi��90cm�j�]��̑����g�����Ɓh�ŏ����ɒ��B�����Y��60�߂��Ƃ����Ă���B�w��V�L�x�ɂ��A�����͂킴�Ǝ����̎��Ԃɒx��A���S���������Y���������ď���C���ɓ����̂Ă��Ƃ���A�����́u�����Y�A��Ԃꂽ��v�Ə������m�M�B���₷�鏬���Y�Ɂu������Ȃ�A�Ȃ�����̂Ă�v�Ƃ������A�{���������Y�������̔��Ԃ�ł��A�����̔������ꂽ�B�����Y�͕����ɘe����ł���č����܂�C��A�����������Y��ł��|�����Ƃ����B�����͂��̈��������ĉʂ�����������g��ނ��B �����Y�Ƃ̐킢�́A�]�ˎ���ɑ������̕���w�G���ޗ����x���ڗ��w���F��m���z���i�͂Ȃ������������������߁j�x�ŕ`����A�����̎��^�{�w��V�p�Y�L�x��߉���k�́w�ޗ��������{�{�x�Ȃǂɂ���čL���m��ꂽ�B�����A�����Y�̖��O�́u�◬�v�̂ݓ`����Ă���A�M���͊◬�����ޗ����ƌĂ��悤�ɂȂ����B ���ޗ����̐킢�i1612�N�j�̍ł��Â��L�^�́A�����v��X�N��1654�N�ɗ{�q��{�{�ɐD��42�ŋL�����w���q�蕶�x�B���e�́u���p�̒B�l�E�◬�������ɐ^��������\�����݁A�M���ɂĕ����͖ؓ��A�◬�͎O�ڂ̐^���Ő�����B�◬�͖������Ō��Z��s���������A�����͑f�����ؓ��̈ꌂ�Ŋ◬���E�����B�ȍ~�A�M�����◬���Ə̂���悤�ɂȂ����v�B ���w���q�蕶�x�̎��ɌÂ��L�^�́A���������̖�i���E���c�����̎q�����A�Ƃɓ`�����b���v��27�N��1672�N�ɕҏW�����w���c�ƋL�x�B���e�́u�L�O���ɗ��ē��@�̎t�͂ɂȂ��������̒�q�ƁA���q�˂Ŋ◬���@�̎t�͂����Ă��������Y�̖�l���m���y���ŕ����Ə����Y�����������鎖�ɂȂ�A�o����q��A��Ă��Ȃ��ƒ�߂��B�����Y�͖�����Ĉ�l�ŗ������A�����̒�q�i�S�l������j�͓��ɉB��Ă����B�����Y�͏����ɔs��C�₵�A�h�������ۂɕ����̒�q�B���F�őł��E�����B�{���������Y�̒�q�B�����ɓn�蕐���ɕ��Q���悤�Ƃ������߁A�����͖�i�܂œ����ď��̏��c�����𗊂����B�����͓S�C���̌�q�����ċ{�{����V���i�����̋`���j������L��܂ő���͂����v�Ƃ������́B���Ȃ݂ɁA�w�ܗ֏��x�ɂ͊◬�Ƃ̏����ɂ��Ă̋L�q���Ȃ��B �����X�؏����Y�̏o�g�n�́A1776�N�́w��V�L�x�ł͉z�O���F�⏯�����i�����䌧����s�����j�A�g��p���́w�{�{�����x�͊⍑�A��̓h���}�w�{�{�����x�ł͖L�O���c��S���c���i���������c��S�Y�c���j�̗L�͍������X�؎��̂��Ƃɐ��܂ꂽ�Ƃ��Ă���B�ŏ��͈��|���̖ї����Ɏd���A���ҏC�Ƃŏ�������A����Ŕ錕����Ԃ����g�ɕt���A18�Łu�ܗ��v��n�n�B���̌�A���q���E�א쒉���ɐ����ď��q�˂̌��p�t�͂ƂȂ����B ��1737�N�ɉ̕���w�G���ܗ����x�����ŏ㉉����A����܂Łu�◬�i�ܗ��j�v�ł������l���ɍ��X�ؐ���������u���X�؛ܗ��v�̖𖼂��^����ꂽ�B1755�N�ɏ����ꂽ�w�����`�x�ɂ́u�����Y�v�Ƃ��邪�A1776�N�́w��V�L�x�ł́g���X�؏����Y�h�ƂȂ��Ă���B �������Y�̕�͎R�����������厚���c�ɂ���B���ē��n�ɂ͐��@�����������B���n�̓`���ɂ��ƁA�ޗ����Ŕs�ꂽ�����Y�̍ȃ��L�͉��D���ŁA�L���V�^���̔ޏ��͋��߂̒e�����瓦��邽�߁A�����Y�̈┯�����ɑ��̐M�҂Ƌ��ɎR�A�̎R���ɓ���A���@���ɐg�����B���L�͓�ƂȂ�A�v�̕������߂ɕ�������B����U�����v�̈��ʂ��䂪�q��s�K�ɂ����ʂ��߁A�����u�Îu�炤�v�ƕς��ĕ�ɍ��B���@�����ړ]���đ��p���ɂȂ�ƐՒn�Ɉ������āA��̑��Ő��U���I�����Ɠ`���B �����Y�̕�̋߂��ɃL���X�g���̕�Ǝv����Z�ʐ� �i�L���V�^���Z�ʊω��j������B �������Y�̓������R�����⍑�s�̋g�������A���䌧�̈���Ɍ��B �����̕����͍��܂�A���˂���d���̗U�������������A�܂����R�Ȑg���ŕ��@���ɂ߂����Ǝv�����̂��A�����ɂ͉����Ȃ������悤���B 1615�N�i31�j�A�����͑��Ă̐w�ɂ����āA������ł���O�͊��J�ˎ�i��ɏ��㕟�R�ˎ�j�E���쏟���i�ƍN�̂Б��j�̋q���ƂȂ�B�����͂��̍��킪���w�ł��鏟���̒��q�E���d�i1598-1655/����17�j�̌㌩��ˎ傩��C����A���d����������������悤�z�����A�܂�230�R�̋R�n���҂̂P�l�Ƃ��Đ�����������B���ꂪ���ƂȂ��āA����������Ɛb�E����u�����i���ҕ�s�j�̎O�j�E�O�ؔV���i1604-1626/����11�j���ŏ��̗{�q�Ƃ����B�i�O�ؔV���̒���{�q�ɂ����͗l�j �Ɛg�̕��������̃^�C�~���O�ŗ{�q����������̂́A����VS�L�b�̑傫�Ȑ킪�I���A�����̐l�������ߒ����@�����A�Ɩ����c�����Ƃ����C�����ɂȂ����̂����B����A���̐w�̌���A�����͐���Ƃ̉Ɛb�ƂȂ炸�S�l�𑱂����B �헐�̎��オ����A�V�������̐��ƂȂ�B 1617�N�i33�j�A�P�H�ˎ�̒r�c�����i�����W�j����N�𗝗R�ɒ���˂֓]������A�ɐ����K���˂���{�������i�{�������̒��q�j��15���ŕP�H��ɓ������B�����̎q�E�����i1596-1626/����21�j�́A�ȁE��P�i�L�b�G���̌��ȁj���Q�㏫�R����G���̖��ł��������߁A���Ƃ͕ʂɎx�˂ƂȂ�P�H�V�c�i����ł�j��10�����^����ꏉ��ˎ�ƂȂ����B �����͌��p���D��ł���A�����˂Ɍ}�����B�����͕����Ɏt������Ƌ��ɁA�Ɛb�ɂ��w�����������B ���N�A�M�Z���{�ˎ��薾�Δˎ�ƂȂ������}�����^�͑D���ɓ��邵�A�Q�㏫�R����G����薾�Ώ�̒z��𖽗߂����B 1618�N�i34�j�A���Δˎ�E���}�����^�͖��Ώ�̒z��ɍۂ��A�����聁�鉺���̓s�s�v����ɗ��݁A�`�ɋ߂����������S�������B�d�����邱�ƂȂ��S�������ĕ��������������炱���A������̑P���������킩�����B ���Ώ�̈�p�ɗp�ӂ��ꂽ�A�ˎ傪�x�e���邽�߂̒뉀������C����A�����⏬��������ǂ��������B���ł͎��@�̍��i�{�����A�~��@�A�_�����j���s���Ă���B ���̂��ߕ����͕P�H�˂̒����ɉɂ�\���o�A14�̗{�q�E�O�ؔV���������̏����i700�j�Ƃ��ďo�d�����B ���̍��A�_�����z���J�c�E���z���V���Ⓦ�R���E�O��R���q�Ƃ̎����ɏ����B 1624�N�i40�j�A�������J�������p���h�E�~�����i�̂��̓�V�ꗬ�j��������ɂĎw���B�����ˉƘV�E���������ɔF�߂��A�����͍���̒|���^�E�q�������˂ɔh���B�Ȍ�A�ߗׂʼn~�����̕����̗��h�����܂�Ă����B 1626�N�i42�j�A�P�H�V�c�ˎ�E�{��������30�̎Ⴓ�ő�������B���߂̋{�{�O�ؔV���i22�j�͒����̏������ɕ�O�Őؕ��A�}�������B���̌�͎O�ؔV���̒킪�P�H�{�{�Ƃ��p�����B ���}���͖��_�Ƃ͂����O�ؔV���͂܂���\�Ή߂��B�����͂炩�����ł��낤�B�ł������̓`�L�w���B�`���L�x�i1727�N�����B�����Ɏn�܂��V�ꗬ�T��̓`�L�B���҂͂T��ڎt�̗͂��ԕ��ρi�݂˂Ђ�j�j�ɂ��ƁA���ɑ؍݂��Ă����{���E�����̂��Ƃ��A�O�ؔV�����}���̑O�ɖK�ˁA�����͎O�ؔV���Ɛ��U�̕ʂ�����āA���y���������Ƃ����B �O�ؔV���̕�͕P�H�̖k10km�̏��ʎR�E�������B�{���ƕ_���̒����i���@�j�̌ܗ֓��̂����w��Ɍ��Ă�ꂽ�B���ʂɁu�����i�����̒ʏ́j�� �{�{�O�ؔV���v�ƍ��܂��B ������l�V���̈�l�E�{�������ȂǂT���̖{���ƕ_���͓��j�A�j���̂��J�B�����͎O�d�̌K�����瓖�n�ɉ�������Ă����B ���N�A�����͔d���̒n���E�c���v���i�����̌Z������j�̎��j�E�ɐD�i1612-1678/����14�j�����̗{�q�Ƃ���B�����͔ˎ�̏��}�����^����d���𐿂�ꂽ���Ŏ����A ����ɗ{�q�̈ɐD�𐄋������B�ɐD�́u�{�{�ɐD�原�v�̖��Ŗ��Δˎ�E���}�����^�ɏo�d�����B 1631�N�i47�j�A�ɐD��19�ŏ��}���Ƃ̉ƘV�ɔ��F�����B 1632�N�i48�j�A��B�ŌF�{�ˎ�E�������L�i���������̎q�j�̏o�H���i�R�`�j�ւ̉��Ղ�����A����ɂƂ��Ȃ��L�O���q��39���̍א쒉�������F�{��54���ɉ����ڕ�����Ă���i�����͂W�N��ɋq���ƂȂ�j�B�����Č�C�̏��q���ɂ́A�����̋`�Z��ł���A�ɐD���d����d�������Δ�10���̏��}�����^���]���i�Ă�ۂ��j����A���q���Ƃ��ĖL�O�i�Ԃ���j�k��15����̂����B 1635�N�i51�j�O��ɁA�����͎O�㏫�R�ƌ��̑O��30��̌����E�r�ؖ��E�q��Ǝ������s���A�u�\���̍\���v�������s�k��F�߂��Ƃ����B 1638�N�i54�j�A�����̗����u�����A�]�ˋg���ɑ؍݂��Ă��������͋�B�ɓ����ďo�w�B���Ôˁi���叫�E���}�����������^�̉��j�̕�2500�̂P�l�Ƃ��Đ키���A�Ꝅ�������Ƃ����ɓ������đ��������B����A�{�q�̈ɐD�͏��q�ˁi���叫 ���}�����^�j�̕�6000�ɉ����A�M���ɂ����1500�Ή��������4000�ƂȂ蕐����傢�Ɋ�����B�ŏI�I�ɈɐD�͏��}����15�����M���ƘV�ƂȂ�A���E���{�{�Ƃ�����������p�����ƂɂȂ�B���̍��A�@�����p�̍��c�����q�Ǝ����B �����ő��ɑ������������͎��g�̘V����Ɋ����A�c��̐l���ɂ��āA�����̖����ǂ��ŏI����̂��l����B�����ł͏�����q�ǂ����܂߂����O�Ɛ�������ƂŁA���̓������߂�҂Ƃ��āA���G�Ȋ������������̂ł͂Ȃ����Ǝw�E������j�Ƃ�����B 1640�N�i56�j�A���Ƃ̖���A�F�{�ˏ���ˎ�E�א쒉���i1586-1641/�א�K���V�A�̒��j�j�ɋq���Ƃ��ď�����A�������������B������i�������Q�Ώ�j�̒������܂��Ⴂ�����猕�̘r���A���쏫�R�Ƃ̕��@�w����E�����@��i�ނ˂̂�j����A���R�Ƃ��܂߂ĂS�l�����^�����Ă��Ȃ��u���@�Ɠ`���v��^�����A�����V�A���̉��`�ɒB����قǂ̘r�O�Ƃ����ِF�̔ˎ�ł���A�������S���J�����̂�������Ȃ��B �����̕��������Ɍh�ӂ��A�V�l�}���i�ӂ��j�i��l�}���͈���܍��~��N�ԕ��B���̂V�l���j18�ɉ����č��͕āi������傭�܂��A�lj����j300���x�����A�q���̐g�Ȃ̂ɌF�{��ɗאڂ����t��ɉ��~��p�ӁB�ƘV�ȏ�̐g���łȂ��������Ȃ����������F�߂�ȂǁA�j�i�̑ҋ��Ō}�����B�F�{�ˎm�͂������ĕ����剺�ɓ������Ƃ����B ���N�ɒ������ˑR�̕a�ŋ}�����A�q�̌����i1619-1650�j��22�ŐV�ˎ�ƂȂ�ƁA�������������������A���̔N�A�Q�Ό��ő؍݂��Ă����]�˂��獑���̕����Ɂu�����Ȃ鎞�����Ђ��낤���B�t�ɂ͌F�{�ɉ���̂őΖʂŘb�����悤�v�Ƒ̒����C��������𑗂��Ă���B�����ȕ�����˂ɕ����Ă��邱�Ƃ��א�Ƃ̌ւ肾�����B �����̍��A�����̌�O�ŁA�����͂R�ΔN��̎���i�������j��l�Y�����Ɛ��U�Ō�̎�����ؓ��ōs�����Ƃ���Ă��邪�A������L���������̓`�L�w��V�L�x�͎��̖�100�N��Ɏ��M����Ă���A����̖����u�_�щ@�v�ƌ�L���A�����Ɋւ���ꎟ�j�������ɖ������Ƃ���A�w�p�I�Ɏ����Ƃ��Ă͔F�߂ɂ����Ƃ����B �������ӔN��1640�N�A56�ŌF�{�ˏ���ˎ�E�א쒉���i�א�K���V�A�̒��j�j�̏��������̂́A������i�Q���j�̒������܂��Ⴂ�����猕�̘r���A���쏫�R�Ƃ̕��@�w����E�����@��i�ނ˂̂�j����A���R�Ƃ��܂߂ĂS�l�����^�����Ă��Ȃ��u���@�Ɠ`���v��^�����A�����V�A���̉��`�ɒB����قǂ̘r�O�Ƃ����ِF�̔ˎ傾��������ł��傤�B�����̕��������Ɍh�ӂ��A�F�{��̑��ɉ��~��p�ӂ��A�ƘV�ȏ�̐g���łȂ��������Ȃ����������F�߂�ȂǁA�j�i�̑ҋ��Ō}���܂����B ���N�ɒ������ˑR�̕a�ŋ}�����A�q�̌����i1619-1650�j��22�ŐV�ˎ�ƂȂ����B�������������������A���̔N�A�Q�Ό��ő؍݂��Ă����]�˂��獑���̕����Ɂu�����Ȃ鎞�����Ђ��낤���B�t�ɂ͌F�{�ɉ���̂őΖʂŘb�����悤�v�Ƒ̒����C��������𑗂��Ă���B�˂ɍ����ȕ���������Ă��邱�Ƃ��א�Ƃ̌ւ肾�����B 1641�N�i57�j�A�ˎ�E�א쒉���̋��߂ɉ����ĕ��@���w���@�O�\�܉ӏ��x������킷�B���N�ɒ����͓ˑR�̕a�ŋ}�����A�q�̌����i1619-1650�j��22�ŐV�ˎ�ƂȂ����B�������������������A���N�A�Q�Ό��ő؍݂��Ă����]�˂��獑���̕����Ɂu�����Ȃ鎞�����Ђ��낤���B�t�ɂ͌F�{�ɉ���̂őΖʂŘb�����悤�v�Ƒ̒����C��������𑗂��Ă���B�˂ɍ����ȕ���������Ă��邱�Ƃ��א�Ƃ̌ւ肾�����B ���̍��A�א�Ƃ̕�E�����̏t�R�a������u��V�v�̖@����^����ꂽ�B 1643�N�i59�j����F�{�s�ߍx�̋���R�ɂ����ˁE��ޓ��i�ꂢ����ǂ��j�i��ˎR�ω��j�ō��T�̓��X�ɓ���g���T��v�h�̋��n�ɒB���A���A�̒��ŕ��@���w�ܗ֏��x�������n�߂�B���@�̐^�̓�����͂̂�50�������Ă���Ƃ����B�ܗ֏��͂Q�N������̘J��ƂȂ�A���p�╺�@�ɉ����Đl���N�w�܂ŋL�������̏������������炱���A�����̖��͌㐢�Ɏc�����Ƃ�������B�����͎��g�̕��@�̌Ăі����A�]���̉~��������@���ɂ��Ȃu��V�ꗬ�v�ɕς����B 1645�N�A����������������͖v���鐔���O�Ɏ����̏��w�ƍs���i�ǂ������ǂ��j�x21�ӏ����c���i���M�������j�A���������w�ܗ֏��x�ƈꏏ�ɕ��@�̒�q�E�������V��ɗ^�����B�����ɂ͕������Ƃ�ŕ���ł��������A���������L���ꂽ�B 1645�N�U��13���i���ۂQ�N�T��19���j�ɐ�t��̉��~�ɂđ��E�B��61�i���N64�j�B�w�ܗ֏��x�e�����ɂ͋���T��12���̓��t�����邱�Ƃ���A�������炿�傤�ǂP�T�Ԍ�ɖv�������ƂɂȂ�B�w�ƍs���x�Ɂu����Ɏv���Y�ސS�Ȃ��v�Ƃ��萶�U�Ɛg�ł������Ǝv����B �w�ܗ֏��x�c�]�ˎ���̑�\�I���@���B���@�𖧋��́u�n�E���E�E���E��v�̌ܗցi�ܑ�j�ɂ��Ƃ��ĉ��`���Ȍ��ɓ`�����A��V�ꗬ�������ɗ��ɂ��Ȃ��Ă��邩�T���ɂ킯�Č��Ƌ��ɁA�������������ǂ�����l���ς��L���B���M�{�͌������Ȃ��B �n�̊��c�����ɂ�����B�T���\���ɂ����Ӗ��A�������V�ꗬ�Ɩ��t�������ƁA����܂ł̐��U�A�R���̓�����p���ȂǕ��@�̂���܂����L���B�u�����d���̕��m�A�V�ƕ��U�瓡�����M�A�N����ĘZ�\�v�u���A���̒��ɕ��@�̓��������ɂ킫�܂ւ���Ƃ��ӕ��m�Ȃ��v�B ���̊��c��V�ꗬ�̑����ɂ��ē`���B������{�Ƃ�����������S�̎������A������b�B���錕�p�m�Âɂ��Đ����B �̊��c����œG�ɏ����߂ɕK�v�Ȃ��Ƃ�27���ڂɕ����ē`���B�킢���̐����Ɍ����Ă�B ���̊��c���̗��h�Ƃ̋Z�@�̈Ⴂ�ȂǑ���_���X���ڂɂ킽���ĉ���B�����ł����u���v�́A�̕��A�����A�ƕ��Ȃǂ̕��B ��̊��c��V�ꗬ�̋��ɗ��O�ł��閜�����A���@�̖{���Ƃ��Ắu��v�ɂ��ċL���B �w�ƍs���x�i�ǂ������ǂ��j�c���������g�̐�������21�����ɋL�������́B�������B �� ���X�̓������ނ����Ȃ��@�i���̊e�X�̓��ɔw�����ƂȂ��j �� �g�ɂ��̂��݂������܂��@�i���g�̊y���݂�ǂ킸�j �� ��낷�Ɉˌ͂̐S�Ȃ��@�i�����ɂ��ˑ�����S�Ȃ��j �� �g���������v�����ӂ����v�Ӂ@�i���g��A����[���v���j �� �ꐶ�̊Ԃ悭����v�킷�@�i�ꐶ�̊ԗ~�[���Ȃ炸�j �� �䎖�ɂ���Č���������@�i��A���ɂ����Č���������j �� �P���ɑ����˂��ސS�Ȃ��@�i���҂̑P����i�ސS�Ȃ��j �� ����̓��ɂ��킩������Ȃ��܂��@�i������̓��ł��ʂ��߂��܂��j �� �������ɂ���݂����S�Ȃ��@�i�����̎��A���l�̎��ō��݂������Ȃ��j �� ���ق̓��v�Ђ�邱�T��Ȃ��@�i����Ɏv���Y�ސS�Ȃ��j �� �����ɂ������̂ގ��Ȃ��@�i�����ɍD�������������Ȃ��j �� ����ɂ���Ă̂��ސS�Ȃ��@�i�Z���ɉ����]�܂��j �� �g�ЂƂɔ��H�����̂܂��@�i��ɐg��A���H���D�܂��j �� ���X�㕨�Ȃ�Â���������������@�i��X�`����قǂ̍����i���������j �� �킩�g�ɂ����蕨���݂��鎖�Ȃ��@�i�̂��悤�Ȉ��H������ȁj �� ����͊i�ʂ�̓�����Ȃ܂��@�i����͓��ʂȂ��̂��������j �� ���ɂ���Ă͎������Ƃ킸�v�Ӂ@�i�����̉ߒ��Ŏ�������Ă͂Ȃ�ʁj �� �V�g�ɍ������̂������S�Ȃ��@�i����A���̂����Ƃ��Ƃ���S�Ȃ��j �� �Ő_�͋M���Ő_�����̂܂��@�i���_�������ƂсA���_�𗊂炸�j �� �g���̂Ă������͂��Ă��@�i�g���̂ĂĂ����_�͎̂Ă��j �� ��ɕ��@�̓����͂Ȃꂷ�@�i��ɕ��@�̓��𗣂ꂸ�j �w�ܗ֏��x�ɂ���13�`29�̌����̑��v�͖�60�����B�����p������V�ꗬ���@��҂ݏo���A���̂��ׂĂ̑ΐ�ɏ��������B�Ղ葾�ۂ��{�̂��Œ@���̂����ē��Ă����Ƃ����������B 56�܂Œ����o���X������O��Ă��������́A����Ɏ��g�̍������߂�T���E�ɌX�|���g���T��v�h�̋��n�ɓ��B�����B�ӔN�͏��A�A�́A���̓�����H�������Ȃ݁A���ł��w�͖ؖ����}�x�w�L�}�x�Ȃǂ̐��n��͏d�v�������Ɏw�肳��Ă���B���̊m���ȋZ�I�͎�Ƃ����͈͂��z�������̂��B�ӔN�A�]�ɂɐ��삵����i�̑������א�ƉƘV�E������̏���Ƃ�A�ӔN�̕����̐��b�������������n���M�s�̎����ƂɎc���ꂽ�B�܂��Ɂu���������v���ɂ߂����ł������B �v��X�N��1654�N�ɕ����̗{�q�A���}���ˉƘV�E�̋{�{�ɐD���A�����Ɋւ���ŌË��̋L�^�ł��錰����w�V�ƕ������M��V���m��x�i�ʏ́w���q�蕶�x�j���A���E�������k��B�s���q�̎���R�i���ނ���܁j�����Ɍ����B�蕶���̖��́u�d�B�ԏ������V�ƕ������M��V���m�v�B�ɐD�̕�����������ɂ���B�������1887�N�ɖC��z�u�̂��ߋߗׂ̉������R��Ɉڂ��ꂽ���A��㓖�n�ɖ߂��ꂽ�B1951�N�����̍��X�؏����Y�̐Δ������B ���ɐD�̎q���͏��q���}���˂̕M���ƘV�𐢏P���Ă���A����R�̘[�͋{�{�Ƃ̒m�s�n�������B �����̌�������̐�L�d�i1797-1858�j���w���������S�i�`�{�{��x�Ƃ��ĕ`���Ă���B��ʂɂ́u�ޖ��i���j���v������B �v��110�N��1755�N�A���א�˂̕M���ƘV�E����Ƃ̓�V�ꗬ���@�t�̖͂L�c�����i�������イ�j�́A���E�L�c�����������̔ӔN�̒�q�����i���Ɗp���q��A�R�{���܍��q��A�������V��A�c�������v��j���畷�������O�̕����̘b�̊o����A�������������w�ܗ֏��x�w�ƍs���x�A�����̗{�q�ł���{�{�ɐD������R�i���E�k��B�s�j�Ɍ��Ă��V�ƕ������M��V���m��i���q�蕶�j�⊰��2�N�i1662�N�j�́w���R���W�x�A�������L���Ă���w�{�����|���`�x�i1716�j�̕����Ɋւ��镔�����Q�Ƃ��A�����̎j�����w�����`�x�Ƃ��Ă܂Ƃ߂������B�{���ɋL�ڂ��ꂽ�ޗ����̌����̂�����́A1654�N�ɕ����̗{�q�E�ɐD�̎�Ō������ꂽ�V�ƕ������M��V���m��i���q�蕶�j�ɋL�ڂ��ꂽ�ޗ��Ƃ̐킢�����ɑn�삳�ꂽ�\���������B ���ꂩ��21�N���1776�N�A�����̎q�ł����V�ꗬ���@�t�́E�L�c�i�p�́A���c�����̐��U���V�ꗬ�剺���ڂ����m�邱�Ƃ��ł���悤�A�w�����`�x��ǂ݂₷�������w��V�L�x�����B���̍ہA�w�����`�x�ɏ�����Ă��Ȃ��ޗ��̐������X�Ƃ��A�w�����`�x�Ŋޗ���18�ŗ��h�𗧂Ă��Ƃ����L�q��D���̌����i�ޗ����̌����j�̎��̔N�18�Ə������߂���A���j���s���̑��̉����@�⍽���̎��˖^�Ƃ̌����Ȃǂ����M���A���ꂪ�����̓`�L�Ƃ��ĕ��y�A1909�N�ɌF�{�̋{�{�����������Ҏ[�ɂ��w�{�{�����x�i�ʏ́u������{�v�j�ł��������̈�Ƃ���A�g��p�����u������{�v���珬���w�{�{�����x�������������B���Ȃ݂ɁA�w�ܗ֏��x�ɂ͊◬�Ƃ̏����ɂ��Ă̋L�q���Ȃ��A�Ȃ��������G��Ȃ������̂��͕s���B �i�܂Ƃ߁j �������������Ƃ����˂���̎d���̗U����f��A�����̎��Ԃ��m�ۂł���q���ƂȂ��āA�Ђ�����X�g�C�b�N�ɕ��@���ɂ߂������B�������Ƃ��Đ��U��N���������A�d�����Ȃ��������Ƃ́A���̕��m�ƌ���I�ɈقȂ�B�ŏ��̗{�q�E�O�ؔV���Ƃ͑����ʂ��߈��𖡂�������A���̗{�q�E�ɐD�͏��}����15���̕M���ƘV�ƂȂ�4000�̕�\�A�{�{�̉Ɩ��͈��ׂƂȂ����B�����̗J�����Ȃ��Ȃ��������́A�������}����O�Ɏ��g���T���������@���d�グ�Č㐢�ɓ`���邽�߁A�l�����ꂽ�R���̓��A�ɂ�����A�N�ɂ��ז����ꂸ�Ɏ��M�ɏW���B�Q�N�̍Ό��������āw�ܗ֏��x�����������̂͑��E�̂P�T�ԑO�ł���A�F�{�鉺�ʼn߂����Ă����Ȃ�A�l�X�Ȑl�t������������A�Ԃɍ���Ȃ�������������Ȃ��B�����āw�ܗ֏��x���������������ƁA����������������͎����̐��U��U��Ԃ�A�����̏��w�ƍs���x21�ӏ����c���A�w�ܗ֏��x�ƂƂ��ɒ�q�ɗ^�����B�w�ƍs���x�ɂ́u����Ɏv���Y�ސS�Ȃ��v�Ƃ��萶�U�Ɛg�ł������Ǝv���A�S�g�S��Ō��ƕ��@�̐^����ǂ����߂��l���ł������B�i���̋����҂̂悤�ȐS�䂦�ɁA�����̐��n��⏑���ӏ҂̐S�ɔ���A�l�̐S��ł̂��낤�j �k�����̕�l�V�ӏ� �E�F�{�s�k�旴�c���|��A�����ˌ����g���̕����ˁh�c��薼�́u�V�ƕ������m�v�B�Q�Ό��̊X�������ɕ����͍b�h�p�ŗ������܂ܖ�������A�������N����������B�F�{�s���S������k����X�L�����[�g���̍x�O�B �E�F�{�s���擇�蒬�g���̕����ˁh�c�����̒�q�����������Ƃ̕�n�ɕ�薼�u��x���M���m�v�B���M�i�͂�̂ԁj�͕�����恁B���n�̓`���ł͓��̕����˂Ɉ��p�̑����߁A��[�͂�����ɖ������ꂽ�Ƃ����B �E�F�{�s�����捕���g�������{���h�c�א�Ƒے������������̉@�̐Ւn�i���E���c���R�����j�Ɍ��ܗ֓��B�ӔN�̕����Ɛe���̂������t�R�a���̕������B�n�E���E�E���E��̞����������Ă���B�悪�F�{�s���ɂR��������͕̂�r�炵�h�~�ׂ̈Ƃ��B �E�F�{���������g�V�ƕ����V�ˁh�c����s�����������ق̎R��A���ǁi���˂悵�j�e�������E����V�c�̌`���̏����߂��u�䏬���ˁv�ɗאځB���ʂɁu������N�~�A���㎁���q�v�B���n���̖�킪�����v��152�N�ڂ�1797�N�Ɍ����B http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kankou/kiji003607/index.html �E�����_�Ђ̕�c���R������s�g�����̗��h�ɁA�����̗��e�Ƃ���镽�c����āE�����̕�ׂ̗Ɂu�����@���M��V���m �{�{���������V��v�ƒ���ꂽ�悪�����ɂȂ��Č������ꂽ�B�� �̖v�N�u�V���W�N�i1580�N�j�v�͕������a�̂S�N�O�Ƃ����̂���B�{�q�E�{�{�ɐD�i1678�N�v�j�̐s�͂ŌF�{�|��́g���̕����ˁh���番�����ꂽ�Ƃ���������邪�A�����̌������ƔN�オ����Ȃ����߁A���݂̕�����O�ɃI���W�i���̌Â��悪���ɂ������Ƃ������Ƃ��낤���H �E��t���s��s�̓��莛�c�������{���B�`���ł́A�ӔN�ɏo�Ƃ����������u�������M�v�̖��ŏ���������A���n�ŏ��N�ɐD�Əo��A�r����J���Ƃ����B�����ɗ��܂��Ă������Ő��_��l�������̈�i���W�ߐ�����N�i1712�N�j�Ɍ����B �E���É��̐V�����c�u�V�Ɛ������{��v�B�{�{�������M����V�ꗬ�n�n�ȑO�ɊJ�������p���h�u�~�����v�̖�l�������A����149�N���i1793�N�j�Ɍ����B恂��u�����v�ł������̂��^��̐�����B �y�揄��z ���������E�����O�ɏ������w�ƍs���x�ɏ��߂ĐG�ꂽ���A19�Ԗڂ̍��u���_�сA���_�𗊂炸�v�ɃL���[���c�ɋ���ł��ꂽ�B�Ռ��I�ƌ����Ă������B���̌��t�͖l�Ɂg���_�𗊂�Ȃ��h�Ƃ����@���ς�A�������B����ڑO�ɂ����l�Ԃ����̂悤�Ȍ��t�������L���c���̕����̋����Ƀn�[�g�����тꂽ�B �揊�͌F�{�w����ԓ��ɉ�����15���قǕ����������ˌ����ɂ���B�����͂��ĎQ�Ό��̉����ŁA�ނ̈�͖̂{�l�̊�]�ŁA�Z���ȂǍb�h�𒅍��o�w���̐����Łu�������܂܁v�������ꂽ�B�����͘Q�l�����𑗂��Ă����������������Ă��ꂽ�א쎁���A���������葱������肾�����B�����ˌ����͗т�r����������������œ���͖����B�����ɂ͑傫�ȕ�̑��ɁA���̕����̓����A�ܗ֏��̉���R�[�i�[�A�w�ƍs���x21�ӏ��̑S���M����N��������Ȃǂ�����B��O�ŋ������肽���Ɗ�����B ���R������s�̕����_�Ђ̕�͐��藧�����v�������A�l�͕�Q���ėǂ������B�Ƃ����̂��A�����Ɂw���X�؏����Y�O�Z�\�]�����{���x����������Ă������炾�B�������|����60�����̋��{�������ĂĂ�����Ƃ����A�s�҂ւ̒n���̐l�X�̗D�����S�ɃO�b�Ɨ����B �k�����֘A�n�l �E�{�{�������a�V�n��c�K�یS���q���i���{�{���j�̐ΊC�_�Ћ����B �E�{�{�����Y����ˁc��L�̐��ƐՂƓ`���ΊC�_�Ђ̐��A�{�{�����������B �E�{�{�������a�n��c�����s�ēc���ɂ���A���|�͍א쌳�̕��ɂ��B �E�{�{���������V�n��c�������̒n���L�O�����Δ�B���Ɍ����p�������B �E���@���c���p�S���p�������B�������c���̍��ɗa����ꂽ�Ƃ����B �E�{�{�g�������V�n�i�x���������j�c���s�s�������掛���菼�B �E�R�������֎s�̛ܗ����Ɍ�������Q�l�̓�������B �E���R������s�́u�����̗��v�c�w���쎏�x���畐�������܂ꂽ�n�Ə̂��A�ό��J���̒��S�Ƃ��āu�{�{�����������������فv�����݂��ꂽ�B�{�{�����w������Ă��܂������A���͂��߂肪�o���Ȃ��قǐ��a�n�����B �E���c���p�ق���i��ё���y�ѕ����M�̊G��������B �E�P�H��̓V��t�ɂ͕������ގ������d���`�����c��B �E�{�{�����C���V�n��c���̎s���쒬�̗����V�E�����������B �E�{�{�����뉀�c���Ό������B���Ώ���ɕ�������낵���B ���������w�ܗ֏��x�Ō�������g�̎����́A�V�����E�L�n�앺�q�A�A�n���̏H�R�A�s�̓V���̕��@�ҁi�g�����j�̂݁B ���I�����s�b�N���u�ܗցv�Ɩ��ǔ��V���̐�{�M���L�҂́A�R�����u�ܗ֏��v�Ƃ��Ă���B�����������点�邽�ߑ��̃}�X�R�~�ɕ��y�����Ƃ����B ���g���̖���A���،����q���R�c�O�V��͕����̒�q�B�����͐V���̗V���E�_��Ɠ���݁B ��1935�N�A�g��p���������V���ɏ����w�{�{�����x��A�ڂ��A�ŋ��̐N���m�����̃C���[�W�����{�l�ɒ蒅�����B ��2003�N�A��̓h���}�w���� MUSASHI�x���I���G�A�B�������͎s��V�V���i7��ځA��ɊC�V�����P���j�B �y�����Í��`���z �m�肽���Ȃ������ڋ��ȕ����̓`�����A�����ɋL���Ă����˂Ȃ�܂��c�B�g�����\�Y�Ƃ̑Ό����āB1727�N�ɕ����˂̓�V�ꗬ�t�́A���ԕ��ς������������̓`�L�w���@��c���B���M���`���x�ɂ��ƁA���\�Y�Ƃ̎��������ɕa�ɂȂ����ƒf�����ꂽ���A���x�������̗v�����������߁A�����͒|�`�ɏ���Ď�����ɓ����B�g�����\�Y���o�}���ĕa�C�̋���ׂɔ`�����Ƃ�����A�����͖ؓ��œ|�����Ƃ����B���S�ɕs�ӑł��ł���B�ޗ����ł̒�q�����ɂ�鏬���Y�P���͌��킸�����ȁB �i�Q�l�j�w�p�Y�����̑I���@�����E�{�{�����@�ɂ߂�I�t���[�����X�̓��x�iNHK�j�ق��B |

�i�{�{�����̏��烋�|�j

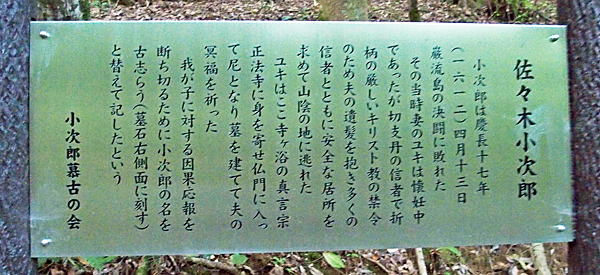

�����X�� �����Y/Kojiro Sasaki ?-�c��17�N4��13���i1612�N5��13���j �i�R���������S�A���������c 61�H�j2016

|

|

|

| ���Ȃ݂ɂ�����̓��C�o���� ���X�؏����Y���I�i����s�j |

�����E���Ɉ��ꂪ������B�����Y�͂��̑�� �C�s��ς�ŁA���`�u���Ԃ��v�����݂����� |

����12m�B�^�������� |

|

|

| �ޗ����́u���X�؊ޗ��V��v�i2016�j | �u�����Y�E�������v�B�g�����E�����Y���h�ł͂Ȃ��i�ޗ����j |

|

|

| �����Y�̕悪�R���̎R���ɂ���o�܂��L����Ă���B�Ȃ̃��L���┯��[�߂� |

|

|

|

| �����܂ʼn��������������ꑧ�� | �R����i�݂䂭 | ���̒��ɏ����Y�̕悪���� |

�@ �@ |

|

| ��F�������Ă���B���L�̓L���V�^�������ɂȂ����Ƃ��� | ���ʂɁu���X�،Îu�炤�v |

���X�؏����Y�͏�����u�k�̉e���Ŏᕐ�҂̃C���[�W�����邯�ǁA���ۂ�50�Έȏ�ł���A70�Ƃ����������B

����t ����/Syusaku Tiba 1794-1855.12.10 �i�����s�A�L����A�{���� 61�j2001��06��10

|

|

|

| 2001 | 2006 | 2010 |

|

|

| ������͓����E�G�i���J�쉀�̐�t�ƕ�n�i2010�j |

������E��g�A�E����g�̎q�E�d���Y�B �d���Y�����n�Ɍ��p���w�삵�� |

��t���쐬���B�]�ˌ���̌��p�ƂŖk�C�꓁���̑n�n�ҁB�֓����Y�A������Ƌ���

�����O���m�Ƃ����B���n��V�I�g�̎R��疋���̎u�m�������A������E��g�̓����

�r�����B���Ȃ݂ɒ�g�̖��E��t���Ȏq�͗��n�̍���҂ł������ƌ����Ă���B

�����c ���i/Souji Okita �V��13�N6��1���i1842�N7��8���j-�c��4�N5��30���i1868�N7��19���j�i�����s�A�`��A��̎� 25�j2000��09��10

�ё���͎o�~�c�̑������f���B�~�c�H���A���i�ɂ������肾�Ƃ���

|

|

|

| ��̎��͓����̃h�^���� | ���̔w��ɕ�� | ��n�̌���͘Z�{�q���Y�I |

|

|

| ��O�ɂ͖����ɋ߂�������i��q�j�����s���Ȃ��̂ŕ��̊O����]���Ō��ʁI ���R���͂������̂��c���́u���c�@���Y�v�ƒ����Ă���i2000�j |

�ď���B����H���c�Ƃ� �������Ȃ��ł��ˁi2009�j |

���ߊ萬�A�I�����ɑ�ォ���Q�I�i2010�j

|

||

| �����̑O������Ɉٗl�ȔM�C�I | ����҂̍s��I��n�ɓ���܂�30���ȏ���� | ��n�̒�����O�܂Ől�������ς��I |

�@ �@ �@ �@ |

|

| �������������I����Ɖ��c�N�ɉ���[�b�I�l�I�ɒ��M�d�ȕ�Q�ʐ^�Ȃ̂łR�������猃�ʁI�i2010�j ���u�V�I�g�F�̉�v���J�Â���u���i���v�͖��N�������ς��̂������N���ŗv�m�F�I |

�E�ׂɌ��u���c�Ɨݑ�V��v�B ���i�̖������� |

|

|

| �I���̒n�ƂȂ����䓌��̍��ː_�ЁB���n�ɏZ�ވ�҂��ŕa���Ă��� | �]�k�����A���̐_�Ђ��g�܂˂��L�h���˂̒n |

| �]�˖��z�ɂĉ��B���͔ˎm�E���c�����Y�̉Ƃɐ����B�{���t���A��ɖ[�ǁB�c���͏@���Y�B�c�����ĕ�������Ȃ�11�ΔN��̎o�~�c�Ɉ�Ă���B9�̎��ɓ���Z�ݍ��݂̖�l�Ƃ��ēV�R���S���i���q��j�E�ߓ������ɓ��傷��B���Z�́u�O�i�˂��v�����܂�̑����ň�i�ɂ��������ʂƂ����V�˔��ŁA17�ŖƋ��F�`�ƂȂ�A19�̎��ɂ͏m�����t�͑�ɂȂ��Ă����B���c�͏�k�D���ł������邭�A��ɑ��m�ɂȂ��Ă������Ŏq�ǂ������ƋS������������Ă������A���p�������鎞�͕ʐl�̗l�ɒZ�C�ɂȂ�A����ł͋ߓ�����������Ă����Ƃ����B 1863�N�i21�j�A�Q�m���ɎQ�����ߓ��E�A�y���ΎO��Ɠ����B�V�I�g��ԑ������Ƃ��āA���N�̔��E�ꔪ�̐��ςœ�����q���A9���ɂ͓y����Ɖ��\�ȏ���ǒ��E�ڑ��ÎE����B���̌�����X�̐퓬�ɎQ�����邪�A1864�N6��5���i22�j�A�r�c���ł̓|���h�������A�x���j�œ˔@�\���A���|����B�֖�̕ςł͒��B�R�����ނ������̂̈ېV�ւ̗���͎~�܂炸�A1867�N�ɑ吭��҂��}����B��1868�N�A���j�͂���Ɉ������A�����̒��H�����̐킢�ɏo�w�ł������c�͍]�˂ɋA�ҁA���ː_�Ђň�҂̊ŕa���������B �V�I�g���b�z�������Ƃ��ĈېV�R�Ƃ̐킢�ɒ��ޑO�A���c���ߓ����������ɖK���ƁA�����͗z�C�ȉ��c���l�ڂ��͂��炸�ɜԚL�����Ƃ����B�����ĉ����ʂ܂܁A4�������5��30���A26�̒a�����𗂓��ɂ��Ě�܂����B �ߓ��͈ꃖ���O�ɏ��Y����Ă������A���̎��͍Ō�܂ʼn��c�ɔ邳��Ă����B�ނ͎��̒��O�܂Łu�i�ߓ��j�搶�͂ǂ����ꂽ�̂ł��傤�ˁA���ւ�͗��܂���?�v�ƁA�t���C�����Ă��肢���Ƃ����B��͔��͔ˎm�̒h�Ǝ��E��̎��ɑ���ꂽ�B ���c�������̎��͒n���S�Z�{�؉w����n��ɏo�āA�e���r�����ʂ��i�Ƃ���B��͂��Ĉ�N�����J����Ă������A�V�I�g���u�[���ɂȂ�x�ɏ����t�@�����勓���ĉ��������邽�߁A�Ή��ɋꗶ���������͈�N�Ɉ�x�A�����̎�������ʌ��J���邱�Ƃɂ����B�������A�͂��̕��͒Ⴍ�����ȕ�n�Ȃ̂ŁA���H����ł����c�̕�͂悭������B�����ȉ������t���Ă���̂ŕ�����₷���B��O�ɂ͍s���Ȃ����̂́A�y�q�͉\�Ȃ̂Ńt�@���̕��͑����^��Ă͂ǂ����낤���B ����O�܂ōs����̂́A�N�Ɉ�x�́u���i���v�̌ߑO10�����琳�߂܂ŁB��Ấu�V�I�g�F�̉�v�ŁA�ȑO�͖����̋߂��Ɂu���i���v���J�Â��ꂽ���A2017�N�͂W���ɂȂ����̂ōŐV�������m�F���邱�ƁB �����c�Ɨݑ���ɂ͓V�R���S�������łȂ��k�C�꓁���̖Ƌ��F�`�����Ă����ƋL�����B ���i�q�V�����킭�u�y���ΎO�A��㌹�O�Y�A���������A�R��h���Ȃǂ��|���������Ă͎q���������ꂽ�B���炭�{�C�ŗ�����������t���̋ߓ�������邾�낤�ƊF�������Ă����v�B ���V�I�g�̎x���ҁE�������V���͐V�I�g�����O�̕��v2�N�i1862�N�j7���̎��_�ŁA���c�̂��Ƃ��u���̐l���p�́A�ӔN�K�����l�Ɏ���ׂ��l�Ȃ�v�ƕ]���Ă���B �������h�̋��s���{�莛���b�E���������̉��c�]�u�ߓ��鑠�̕����ɂ��āA�ǒ���ꓙ�̌��q�Ȃ�v�u�V�˓I���@�ҁv�B ���r�c�������̓����A�V�I�g�͋ߓ���10���A�y����24���ɕ�����ēs���삯�������B22���߂��A�ߓ��������فE�r�c���ɐ������Ă��鑸���h���B���Ԃ͉}�ł���A�ߓ��͓y����̓�����҂����ɓ˓�������B�ߓ��A���c�A�i�q�V���A���������̂킸���S���ŁA�u�m20���������މ����ɓ��ݍ��B�������z���a���A���c���\�����A�ꎞ�͋ߓ��Ɖi�q�̂Q�l�ɂȂ���A�₪�ēy�����������B�����̖��ɁA���B�A�y���A�F�{�ˎm��X�����a��̂āA�S����߂炦���B�V�I�g���͗���������Ă����R�l�����S�i����h���͓������S�A���������Y�ƐV�c�v���q��͌�����S�j�B�����A�V�I�g�͏��˂ƘA�g���ē��S�����u�m�̑|������s���A��Ô˂T���A�F���˂S���A�K���˂Q���̎��҂��o����20�]���̕ߔ��ɐ��������B�V�I�g�͐��߂ɐp�����̓ԏ��܂ŊM�����A�����̌����l�������߂��B���̒r�c�������ʼnߌ��h�u�m�ɂ��䏊�ē����v���h�����V�I�g�̖����͓s���ɍL�܂�A���{���瑽�z�̖J�܋����������B �����j��̐l���Ŗl����O�Ő�H�߂������̂͋ߓ��A���c�A���n�̂R�l�����B �������Ȃǂ̉��c�́u����t���قǂ̔��N�v�����ǁA�ё���͂����Ԃ���Ńp�^�������B�i�f��w��@�x�x�̉��c�́A�ق�ƃJ�b�R�ǂ������I���}�g�̉��c�͒��ɂ���A���k���N�̉��c�N�ɂ���A���c���Ė��͖��ɃJ���X�}��������j |

|

�����m��/�V�I�g�i�V��g�j�c1862�N�ɖ��{�����|�ɗD�ꂽ�Q�m���W�߂č�����Q�m�g�B��63�N2�����R����Ɩ��x�ł��ď㗌���A���̂܂܋��s�Ɏc�����ڑE�ߓ��E�E�y���ΎO�𒆐S�ɐV�I�g���������ꂽ�B����ǒ��̋ڑ͖ڂɂ��܂�T�ᖳ�l�Ԃ肪���ƂȂ��ēy���A���c�ɈÎE����A������ċߓ����ǒ��ƂȂ�B�ނ�͋��s���E�̏����e�ۂ̎w���̂��ƁA���s�x�O�̐p��(�݂�)���ɓԏ���u���A�����ێ��𖼖ڂɑ����E�����u�m��e�����A�p���Q�l�Ƃ��ċ����ꂽ�B����20�l�O�ゾ�����������͍Ő����ɂ͖�200�l�ɂȂ����B�V�I�g�̊���ł͓���1864�N�̒r�c���������L���ŁA�����h�u�m��30�����A�����̖��E�Q���ߔ����A�����h�ɑ�Ō���^�����B

�������N�i1868�N�j�̒��H�E�����̐�ŋ����{�R�Ƃ��ĎQ�킷����s�k�B�ߓ��͐V�I�g���ĕ҂��čb�z��������g�D���A���N3���ɎR�����������Ŋ��R�ɍR�킷�邪���|�I�Η͂ɔs�ꋎ��B������t�����R�s�ŋߓ��͕߂炦���]�˔��Ŏa�ꂽ�B�y���͋����{�R�Ƃ��ē��k�e�n��]�킵�āA�|�{���g�Ƌ��ɔ��ق֓n��A69�N5���̌ܗŊs�̐�Łu�����ō~��������n���̋ߓ��ɍ��킹��炪�Ȃ��v�ƍ~�������ہA�e�e�̒��ɓ��U���펀�����B

|

���֓� ��i���c �ܘY�j/Hajime Saito 1844.2.18-1915.9.28 �i�������A��Îᏼ�s�A����Ɏ� 71�j2007��08

53�̍֓���i1897�j

|

|

| �V�I�g�O�ԑ������I���c���i�ƕ��ԐV�I�g�����Ă̌����i2007�j | ���������ė�08�N������B���ς�肠��܂���ł��� |

|

|

|

| 2007 | 2008 | �u���E���E�a�I�v�|�ق����Łg��ˁh���[�I |

|

�V�I�g�̎O�ԑ��g���A�����t�́B���Z�́u���Ў��{�˂��v�ʼni�q�V���́u���c�͖Ҏ҂̌��A�֓��͖��G�̌��v�ƕ]�����B1863�N�i19�j�A�V�I�g�̑O�g�ƂȂ�p���Q�m�g�����������ƍ֓��͑�����������B�ŔN���̑��m���������A���̘r�������ĕ������ɔ��F����A��ɎO�ԑ��g���ɏA�C�����B1867�N�i23�j�A�ꎞ���V�I�g�𗣒E���Č�ˉq�m�ƂȂ邪�A����̈ɓ��b�q���Y���V�I�g�ɏl������A�֓��͐V�I�g�ɕ��A����i���̕ӂ̍s���̓i�]�j�B

1868�N�i24�j�A��C�푈�ł͊e�n��]�킵�A�ߓ��̎���͉�Ô˂̎w�����Ő킢������B�₪�ēy���͖k�サ�����֓��͉�ÂɎc���Đ�����B�~����͉��Ղ��ꂽ�����ƂƋ��ɉ��k�����ֈڂ�A�������ē����ɈڏZ�A�x�����ƂȂ����B1877�N�i33�j�A�x���ǂ̌x����ɏA�C�B����푈�ł͌x�����ɂ���ĕҐ����ꂽ�ʓ���R���c�ɏ������A��z�����w���\�͂ƖҌ��œG���R�U�炵���B1891�N�i47�j�Ɍx�����ސE���A1915�Ɉݒ�ᇂő��E����B���N71�B�����̎�����������B

���}���K�w��낤�Ɍ��S�x�ł͎�l���̍D�G��B |

����� �M�j/Nobutsuna Kamiizumi �i��5�N�i1508�N�j-�V��5�N1��16���i1577�N2��3���j

�i�Q�n���A�O���s�A���ю� 69�j2009

|

|

|

| ���H���猩����ΕW�w���ɐ���揊�x | ���O�ɗ������o���̐m�����͒����� | �w���� ���ɐ��瓡���M�j�x������ |

|

|

| �����́w���� �ɐ���E���a�̗��x | �w���ɐ���V�揊�x |

|

|

|

| ����n�̉��̕� | �M�j�̕��͐�������Ă��� | �������i�ݕ������ǂ߂Ȃ� |

|

�����B���@�ƁB���{���p�̒��S�I���h�E�V�e���̎n�c�Œ|�����l�Ă����B��q�ɂ͖����ΏM�ցi�������@���A�����V�A���J�c�j�A�@���h�i�@���J�c�j�Ȃǂ������������Ԃꂪ���ԁB��썑�i���������̂��Ɂj������A���G�p�̎q�ŁA�����̖��͈ɐ���G�j�A�̂��ɕ�����M�j�Ə̂����B��썑���֏�̏�咷��Ɛ��̉Ɛb�ƂȂ�A�Ⴂ�����瑄�ӂƂ��u��썑��{���v�Ə̂���ꂽ�B

�M�j�͉A���̎n�c�A���F�v���i�ڍ��j�̎q�̏@�ʂ̂��ƂʼnA�����K�����A�푈�̒i��聁�R�z�����}�������i���}�������@�j�ɁA�����č���A�����̐_�������w�сw�V�e���i�V�A���j�x���J���B���̌�A�V�e�����L�߂邽�߂ɒ�q�Ƌ��ɏ���������B���s�ł�13�㑫���`�P�ɌR�z���w�����A�V�c�̌�O�Ŕ�I�������Z���]������]�l�ʉ���ꂽ�B�w�{�����|���`�x�ɂ͉f��w���l�̎��x�ɓo�ꂷ��G�s�\�[�h�̌��^���[�߂��Ă���B�M�j�͏����𒆂Ɏq����l���ɂƂ��������ɂ��_�Ɨ��Ă����莖���ɑ��������B���̎��A�M�j�͓������đm�ɕ����A�Q�̃I�j�M������ɔ_�Ƃڋ߂���ƁA�����Ǝq���ɓ����^�����Ƃ����B�����āA�����̓������I�j�M�����E�����Ƃ�����u�����Ĕ_�Ƃɔ�э��݁A������艟�������Ƃ����B ���ʍ��w�ŋ��I���`���x�̃I�[���^�C���ŋ��������������ł͂P�ʂ����M�j�B�ȉ��A�ˌ��g�`�i�V�����J�c�j�A�{�{�����A�����\���q�A�ɓ��꓁�ցi�꓁���J�c�j�A�����@��A�x�������q�i�ԕ�Q�m�j�A���c���i�i�V�I�g�j�A���c�ȑ��i�y���ˎm�j�A���������Y�i�F���ˎm�j�ƂȂ��Ă����B

|

���r�� ���E�q��/Mataemon Araki 1599-1638.8.28 �i���挧�A����s�A������ 39�j2008

|

|

|

|

| ����w����H���o�X�ŊȒP�ɍs���� | ���͕揊�̑��Ɉ�i�ق����݁i�Δj���`�j | �w�����̎��ɐ܂ꂽ����W�� | ����q���������I |

|

|

|

| ��͒���n�k�ʼn��]�B����Ă��܂����̂ŖԂ��|�����Ă��� | �{���ɂ��閔�E�q��̈ʔv | |

|

�]�ˏ����̌��p�ƁB�{���B�r�ؕےm�i�₷�Ƃ��j�B�ɉꍑ�o�g�B12�̎��ɌK���ˎm�E���������q�̗{�q�ƂȂ蒆�𗬌��p��g�ɂ���i����ɂ͖����\���q�ɐV�A�����w�Ƃ��j�B�̋��ɖ߂������E�q��͌��p�̘r���A29�ő�a�S�R�˂��猕�p�t�͂Ƃ��ď������B����Ȑ܁A�Ȃ̒�i���R�ˎm�j�������E�͍����ܘY�ɎE�Q����鎖�����N����B�`��E�n�Ӑ��n����w�����̏������𗊂܂ꂽ���E�q��͂���������A1634�N�i36�j11���V���A�͍����ܘY��ƈɉꍑ���́u�����̒ҁv�Ō������s�Ȃ����B���E�q�呤�͂S�l�A�͍�����11�l�B���̏�ł͈��|�I�ɕs�����������A�U���Ԃɋy�Ԍ����̌��ʁA���E�q�傽���͋]�����P���o�������̂́A�͍����̂S�l���a��̂āi�����Q�l�E�q�傪�a�����j�A�͍����͓������茩���ɏ��������B�㐢�ɂ��̓G���́u�ɉ�z�̋w���v�ƌĂ�A�u�ԕ�Q�m�v�u�\��Z��̋w�����v�ƕ��ԓ��{�O��G���̈�ɂȂ����B���E�q��͎����̂S�N��ɒ���˒r�c�ƂɈ������ꂽ���A���擞������ɓ�̋}�����Ƃ���B

���u�k�ł͖��E�q�傪36�l���a�������ƂɂȂ��Ă���B

|

�����c �ȑ�/Izo Okada �V��9�N1��20���i1838�N2��14���j-�c�����N�[5��11���i1865�N7��3���j�i���m���A���m�s�A�H��E�^�@���R 27�j2008

|

|

|

| ���̎R���ۂ��ƕ�n�I�����ł���̂��I�H | �u�ȑ���`���I�v�����t��G����~�������T�� | �ׂ����������ς��c���� |

�L��ȕ��I�R�̒��ɓ]�X�ƕ悪���邤���A�ē��n�}���Ȃ���ΊǗ��l���Ȃ��B�ȑ��̕�ɒH�蒅���邩�ǂ����́g�^�h�̂݁I

�ȑ��̕�͓����t�߂���Ȃ��̂ŁA������x�o��K�v������i����������H�j�B�^���ǂ���Ώ����Ȉē��v���[�g�ɏ�����I

|

|

|

| �������I���̋߂��ɂ���̂��b�I�H���m�w�Ɍ����� �o�X�̎��Ԃ������Ă��Ē��߂��������ɔ����c�܁I |

���̖ؒ���������� �����X�O�����I |

����[�I���c�����肾�I������̂��b�I�H |

|

|

|

| ��ԉ����ȑ��������I�u���c�ȑ��v�ł͂Ȃ��u���c�X�U�v�� �����Ă��B�P�l��������Ԃ��������Ă����̂ŕ������� |

��O�̐����Ɂu�ȑ��v�Ə�����Ă��邱�ƂɌ���C�t�����B�Ȃ����H ���̕�n�͋S�̂悤�Ƀ��u�Ⴊ�����̂��I��u�ł������~�܂�� �����܂��\���C���z���n�߂�B�������̎��͂��O���O�����Ȃ��� �ȑ��ƒ����Ă��B�����S�h���ŏ��炷�邱�Ƃ�E�߂܂��I |

|

| �y���Ή��}�̋����u�l�a��ȑ��v�B�F���˂̓c���V���q�ƒ��������Y�A���˂̉͏�F�ւƕ��Ԗ����l��l�a��̈�l�B�{���A���c�X�U�i�悵�ӂ�j�B���{�̖�l��Ђ��[����ÎE�����B�y���Ή��}�̖���A���s���R�i�������j�ɓ��ꏬ��h�꓁�����p���K���B��ɍ]�˂ŋ��S���q�����p�A�L��Œ��w�����p���w�ԁi22���j�B���s�͈ÎE�}�V�[���Ƃ��Ĉȑ��𗘗p�B�ȑ��́u�����̑卖�v�Ŏu�m��e���������s����s�̐X���Z�E��͌��d���E�n�Ӌ��O�Y�E��c���V��A�����ēy���ˉ��ڕt���̈�㍲��Y�Ȃǂ��u�V�n�v�̖��̉��ɎE�Q���A�{�Ԑ���Y��r����w�Ƃ������ӎu�̎ア���u���l�������B�����ȑ��͐����̂��Ƃ��悭�����炸�A���i���e��Ŏ����݂������ׂɁA�y���˒��Ԃ�����a�܂��悤�ɂȂ�B �@  �@�u�{�Ԑ���Y����V�n�v�i���s�s������j2010 �@�u�{�Ԑ���Y����V�n�v�i���s�s������j2010�ȑ��͎����̌���F�߂Ă���鑊��Ȃ���ŋ��͂���q���̂悤�Ȑ��i�B��{���n���珟�C�M�̌�q�𗊂܂ꂽ������������������B���͖��{���̐l�Ԃł���A�ېV�h�u�m�ɂ��P�������ۂɋN�������A�ȑ��͂R�l�̈ÎE�҂̂����P�l���a��̂Ă�B����ɑ吺�Ŝ�������ƂQ�l�͓����Ă������B���̎����͋Ή��}�̈ȑ����A�{���͓G�ł��開�{�̗v�l����邽�߂Ɏu�m���a��Ƃ����t�̍\���ɂȂ����i�G���������a��܂��Ɂg�����h�j�B�����u���܂�ȒP�ɐl���E���Ă͂����Ȃ��v�ƈȑ���@���Ɓu�������A�������Ȃ�������搶�̎�͊��ɔ��ł܂���v�Ɠ����A���́g�ꌾ���Ԃ��Ȃ������h�ƌ���U��Ԃ��Ă���B ���̌�A���͈ȑ��̘r�Ɋ��S���A�W���������Y�̌�q���˗�����B�����Y�����Ă����m���̕�������ɍs�������A��n�Ŗ����Y���P�������ÎE�҂��ȑ������ނ����G�s�\�[�h�����邪�A���l�Ƃ̉Ɠ`�ł͕�̊����͈ȑ������Y���ꂽ��Ƃ����A��`�̉\���������Ƃ����B 1863�N�i25�j�̔����\�����̐��ό�A�y���Ή��}�͑�e�����A���N�Ɉȑ����߂炦����ȍ������B���s�͈ȑ����������邱�Ƃ�����u���̂悤�Ȉ����͑����Ǝ���ł����Ηǂ��̂ɁA���߂��߂ƍ����֖߂��ė��āA�e�����������Q���ł��낤�v�ƘR�炷�B�ȑ��͂P�N�߂��ς��������ɂ��������������i�ȑ��̌��������l�����������͓ŎE���l���������s����Ȃ������Ƃ����j�B1865�N�T���ɏ��Y�������N���ꂽ�B�����̋�́u�N���� �s�����S�� ���̖A �����ɂ��ゼ ���ݓn��ׂ� �v�B |

������ �����Y�i�˖엘�H�j/Hanjiro Nakamura 1838-1877.9.24 �i���������A�������s�A��F��n 39�j2008

|

|

|

| �˖엘�H�Ƃ��Ēm���� | �����̕�i�E�j�Ɣ����Y�i�˖엘�H�j�̕�͕���ł��� | ����푈�ŎU�� |

| �F���̋Ή��̎u�m�B�J���ꂪ���悩��n�ʂɗ�����܂łɂR�x�������ł����ł����Ƃ��������p�̒B�l�B1867�N�i29�j�A���s�����̍Œ��Ɍ������̔h�̌R�w�ҁE�ԏ����O�Y���������ɈÎE�����B���̑�_������A�g�l�a�蔼���Y�h�ƌĂꋰ���ꂽ�B�����ɓ���˖�Ɖ����B �����̐l���ɐS�����A����̖��ł͎F�R���w�����߂��B�����̎��������͂���Ɣ����Y�͐��{�R�ɓˌ��A�e�e�ɗ��тĐ▽�����B�|���C���[�W�����邪�A�t�����X���̃I�[�_�[���C�h�̌R���𒅂���A�t�����X�̍���������Ȃǟ����҂������B���펀���͈�̂��獁���̍��肪�Y���Ă����Ɠ`���B |

���c�� �V���q/Shinbe Tanaka �V��3�N�i1832�N�j-���v3�N5��26���i1863�N7��11���j �i���s�{�A���R��A�������E���@�@ 31�j2010

|

|

|

| ���@�@���g����J���h�B��O�ɂ́u�ό����Ă���܂���v�̖؎D |

�����̒납���n�ɑ������B������� | ���̐悪��n�B��Q�����o���̂͊�ՁI |

|

|

|

| ���[���V���q�I�����̐l���ꏊ�������Ă��ꂽ | ���Ȃ蕗���B�u�c���Y���v�̖��Ŗ����Ă��� | ��n�S�i�B�c�����̕悪�����B�V���q�͒����t�� |

�����@�@�͎F���˂̌����ȋE����B�ȉ��ɗL���ȎF���ˎm���Љ�B�i�ĕP�����@�@�ɎQ�q�����ƍl�����Ă���j

|

|

|

|

| �F���ˎm�̋}�i�I�����h�������F���ˎm�� �l�����ꂽ���c�������ŁA�u�I�C�i���j���Ǝh���v �Ƌ���ŗL�n�V���Ƌ��ɋ����g�V��Ɏh���E�� �ꂽ�����ܘY���q�̕�i���j�B�E�͔ނ̌����� |

�L�n�����̕�i�V���̕��j�B �Ȃ�Ɠ����ܘY���q�� ���ʉE�ׂ�ɖ����Ă����B ����ɂ̓r�b�N���I |

�ޗnj��썶�q��̕�B������ �ōs����������p���l C�E���`���[�h�\���Ɏa��t���A �F�p�푈�̌����ɂȂ��� |

����O�̕�B�ʐ^������ �R�w�̐Γ������ق� ���t���e�A�B���Ȃ�傫���B ���́g���F�h�B�ׂ͕v�l�̕� |

|

|

| �����̗��R��o���Ă����ƂU���Ȃ� �F���ˎm�w������S�V��x�������Ă��� |

��C�푈�Ő펀�����F���ˎm�̗�����{���邽�߂ɐ������������Ă��ԗ��B 524���̖��O�����܂�Ă���B�Δ茚���̗R���͐������g�̊��|�ɂ����� |

|

�F���˂̉������m�ŁA�y���˂̉��c�ȑ��A���˂̉͏�F�ցA�F���˂̒��������Y�ƕ��Ԗ����l��l�a��̈�l�B���ÐD���Ɛb�B�����A�D���̑��q�i�����̒��l�j�Ƃ�����������B

1862�N�A30�ŋ��s�ɂ̂ڂ�A�㗌���Ă����Ɉ����̑卖�ő��c���Δh��e���������c���߁i�����h�̌��ƁE��������̑��߁j���ÎE�B���c�̈��l�̉Ƃ�T�����ĂĒ��荞�݁A�ÎE��͎��|�ɋ��h���Ďl���͌��ɎN�����B���̌�A�y���Ή��}�̕��s�������Ƌ`�Z��ƂȂ�A���s�̈˗��ʼn��c�ȑ���Ƒg��ŁA�z��Q�m�E�{�Ԑ���Y���E�Q�B�g�̊댯�������ċ����瓦��������s�^�͂S�l�i��c���V��A�n�Ӌ��O�Y�A��͌��d���A�X���Z�j���A�V���q��30�l�̈ÎE�c�𗦂��ĒǐՂ��A�ߍ]�̏h���ŊF�E���ɂ����B ��1863�N�A���s�䏊��O�̉����҂ɂČ����E�o���H���m�i����Ƃ��j���ÎE���ꂽ�ہi���m�����Δh����]�������ׂƂ��������L�́j�A����ɂ͌��m���D��������ƌ�����V���q�̓��̏₪�����Ă���A����s�͂�����؋��ɕߔ��B�G�ɕ`�����悤�ȏ؋��䂦�g�ł����グ�h�ɂ��v���邪�A�����҂̏،��ƐV���q�̕����ӏ�����v�����B�q��ł��̏��˂�����ꂽ�V���q�́A��s�̘e������D������Ď�������B�V���q�͈������ÎE�̐����O�ɓ��܂�A���m�ÎE�Ƃł͂Ȃ�������̎��Ԃ�p���Ď��n�����Ƃ�����������B�^���͈ł̒����B恂͗Y���B ���Љp�Y�ēw�l�a��x�i1969�j�ŎO���R�I�v���V���q���������A�S�C����ؕ��V�[�������������B���̗��N�A���q����n�ŎO���͊��������B |

���͏� �F��/Gensai Kawakami �V��5�N11��25���i1834�N12��25���j-����4�N12��4���i1872�N1��13���j �i�����s�A��c��A�r��{�厛 37�j2010

|

|

| ���̂Q���̉摜�͂���܂ŕF�ւ̂��̂� ����Ă������A�����Ƃ��g�ʐl�h�Ƃ����c |

�F�ւ͌��S�̃��f���ɁI |

|

|

|

| �{�厛�́u�F�{���l������v |

�u������v�̉E��O�Ɍ��u�͏�F�搶��v |

�u�͏�F�搶��v�̔w��ɕF�ւ̕�B���ʂɂ͉��� �́u��ϖ@���M�m�v�A���ʂɁu�ʏ̍��c�����q�v�Ƃ��� |

| ���c���Δh�̔��F�{�ˎm�B�����S��l�a��̈�l�ŁA�}���K�w��낤�Ɍ��S�x�̎�l���g�l�a�蔲���ցh�ꑺ���S�̃��f���B���C�M���킭�u�|���ĕ|���ĂȂ�Ȃ������v�B�ʏ́A���c�����q�B���͔˂̑m���B���c��O�̕ςł͏P�����Q�m�̉���l���]�˔˓@�Ŏ蓖�����B�F���Őg���͖�150cm�Ə����䂦�����ɂ��������Ɠ`���B���͉䗬�ŁA���ӋZ���g���̒Ⴓ�𗘗p������p������̕Ў蔲���A�t�U���a��B 1863�N�i29�j�A�F�{�˂̐e���i������A�߉q���j�I���ō˔\���Ċ����ƂȂ�B���N�W��18���ɋN�������ςŝ��Δh�̒��B���s�k����ƁA�F�ւ͒E�˂��Ē��B�ɓn�����B�����ċ����牺�����������Δh�̌����E�O���������x�삷��B ��1864�N�i30�j�A�F�ւɂƂ��ĕ��w�̎t�ł���F�{�ˎm�E�{���C���i�Ă������j���r�c���ŐV�I�g�ɓ�����A�w���Ƃ邽�ߏ㗌�B���̗����A�������̔h���J���_�҂Ő�����ɐ��ʂ����g�V�ˁh���v�ԏێR�i����ˎm�j���ÎE����B�n��̏ێR����Ő▽�������B�����A�F�ւ͎E�Q��ɏێR���ǂ�قǑ�l���ł������̂���m��A�܂��ێR�ƌ����������ۂɁu���̖т��t���悤�ȋ��|���ɏP��ꂽ�v���Ƃ���A�ȍ~�A��x�Ɛl�a������Ȃ������B 1866�N�i32�j�A����B�����ɍۂ��A�F�ւ͒��B�R�ɉ���薋�{�R�����j����B���N�i1867�j�F�{�ɖ߂����Ƃ���A�����h���x�z���Ă����ׂɒE�ˍ߂œ�������Ă��܂��B�����ɂ���ԂɁA���͑吭��҂��o�ĕ�C�푈�ɓ˓�����B1868�N�i34�j�A�F�{�˂͏����n�ɏ��ׂ��|���h�ɐQ�Ԃ�A�F���Ɛl���̂���F�ւ��o���������͂����߂��B�����A�F�ւ͔n���炵���Ȃ��ċ��͂�f�������A���x�̐������āA��C�푈�Ŕ˕��𗦂������삯���B �ېV��A�����V���{�͊J���H���ɑǂ�������A�Ȃ����F�ւ͊O���r�ˁA���ɂ���������B�V���{�͕F�ւ��O���̏�Q�ɂȂ�Ɣ��f�B�����āA���Δh�̌������N�[�f�^�[����Ă��i�ɂ��傤�j������A���B�˂̊���E�L��^�b�i���˂��݁j�ÎE�ɁA�g�֗^�̌��^����h�ƃf�b�`�グ�ĕF�ւ������֕��荞�B���̌�A�F�ւ��悭�m��،ˍF�u�z����u����ƍ����X���قǂ̝��Ύ������N�����v�Ə��Y�𖽂��A1872�N�Ɏa�ꂽ�B���N37�B�����w��ϖ@���M�m�x�B恂͌����i�͂邠����j�B��N�A�l�߂��F�߂��߂͎������ꂽ�B �����̉̂͂R��B�u�N���ׂ� ���ʂ�[�� ���ނ��� �Ԃ��S�� �Ԃ�炭���v�u�N���v���N�̌�@�Ɏ��ʂ�g�� ��ߌ�����Ȃ��������̐l�v�u���˂Ă��Ȃ��g�ƒm��njN������ �v���S�����Ɏc�肯��v�B ��͕i���̓��C�����щ@����{�厛�ɉ�������A���a�Q�N�Ɉԗ�肪���Ă�ꂽ�B���悪���s�E��R�썑�_�ЁA���s�E���@�@�A�F�{�E���R�_�Ђɂ���B �����C�M�ɂ��Ɓu�u�m�����ԓ��m�Łg���{���̖^�͋����ʁh�Ƙb���Ă���ƁA�F�ւ͂��̓��̂����Ɏ���Ƃ��Ă��܂��v�Ƃ̂��ƁB�������ډ�����Ƃ��Ɂu���O�͐l���a�肷����v�Ƃ����Ȃ߂�ƁA���R�Ƃ��āu�i�X��L���E���͂����莞������v�Ɠ������Ƃ����B�g�l�a��F�ցh�ٖ̈��������A�]���ɂȂ��������̍����h���m�̖��O���s���ł���A�m���ɈÎE���������Ă���͍̂��v�ԏێR�̂݁B |

���R�� �S�M/Tessyu Yamaoka �V��7�N6��10���i1836�N7��23���j-����21�N�i1888�N�j7��19�� �i�����s�A�䓌��A�S���� 52�j2010

|

|

| ����s�����I |

�ؑ]�����̋��T���ɂ́g�����O�M�h�̊|������ ���ёs�ρB�����珟�C�M�A�R���S�M�A�����D�M�B |

|

|

|

| �S�M���n�������S���� | �����ł���A���̒B�l�ł���A�T���n�m���Ă��� | �u�R���S�M���m�̕�v�ƈē���������̂ŕ�����₷�� |

| ���E�T�E���̒B�l�B�������̑n�n�ҁB���C�M�A�����D�M�i�ł����イ�j�Ƌ��Ɂw�����O�M�x�Ə̂����B�ʏ͓̂S���Y�A�{���͍����i�����䂫�j�B�]�ː��܂�B10�`17�܂Ŕ�ˍ��R�ŕ�炷�B���b�E���쒩�E�q��̂T�j�ŁA��̐�c�͌����E�ˌ��m�`�B�X����_�A�����p���w�сA����ɖk�C�꓁�����p���K���B���p�ƁE�R���ÎR�̖���22�Ō������R���Ƃ��p�����B�ÎR�̒�͖��b�̍����D�M�B�S�M�͖��{�u�����Ō��p�w����ɔ��F���ꂽ�B 1863�N�i27�j����Q�m�g�i��ɐV�I�g�j�Ƃ��ċ��s�ɕ��C������A���Δh�̐��씪�Y�ƑΗ����č]�˂֖߂����B31�̎��ɑ吭��ҁB1868�N�i32�j�A����c��̋����̈ӂ����R�ɒm�点�邽�߁A���C�M�̎g�҂Ƃ��ďx�{�i�É��j�̐��������̂��Ƃֈ�l�Ō������u���G����c��Ɨ��A�R���S���Y�܂���ʂ�v�Ƒ吺�ŏ�荞�B�����Đ����ɓ���Ƒ�������������A����ɂ���ď��Ɛ����̉�k���������]�ˏ閳���J��ƂȂ����i���E�����̉�k�ɂ���������Ă���j�B�����ɓ����ĐÉ��A���A�ɖ����ŗv�E�ɏA���A1873�N�i37�j����͖����V�c�̎��]�����߂��B�É�����ɐ������Y���ƌ𗬂����B ���ƂƂ���100�����������ƌ����Ă����b�������B���݂�����1000�~���肽���ɏؕ��������悤������A�茳�ɂ��������Ɂu�Ȃ��Ď��Ȃ킽���̂����́A����Ԃ�������ɂȂ�v�Ƒ发�����B���݂��͈��R�ƂȂ��Ă��̏���m�l�Ɍ�����Ɓu���Ƃ����A����Ƃ����A�܂��Ƃɐ�i���B1000�~�ł䂸���Ă���v�ƌ����A���������݂��͉ƕ�ɂ����Ƃ����B 1883�N�i47�j�A�ېV�ɎU�����҂̕����ׂɑS������n���B1888�N7��19���A�݊��������A�c���Ɍ������č��T�������܂ܐ▽�B���N52�B�����u�S�����a�S�M�����勏�m�v�B�q�݁B��͑S�����B���Ȃ݂ɑT���̒�q�E�O�V���~���̕�������B �����̓S�M�]�u��������ʁA���_������ʁA��������ʐl�͎n���ɍ��邪�A���̂悤�Ȑl�łȂ���ΓV���̈̋Ƃ͐����������Ȃ��v�B |

���ɓ� �꓁��/Ittosai Ito 1560-1628 �i�����s�A�i���A�V������ 68�j2010

|

|

|

| �����߂���S���������Ă��� | �c��2�N�i1649�j�̖�������A�v�N�u1653�N���v�͊ԈႢ | ��q�E�ɓ����Y�����猚�� |

| �ˌ��m�`�A�{�{�����ƕ��ԎO�����̈�l�B���y���R����̌��q�B�ɓ��o�g�B�����͈ɓ��Ƃ��B���͌i�v�B�c���͑O����ܘY�B�������ւɌ��@���w��Łg�꓁���h���������B14�ŏ��������Ĉȗ��A���������33�햳�s�B1578�N�A�������p�̖��l�ł��铂�l�̏\���Ɛ킢�A�ؓ������\�����꓁�ւ͐��{�œ|�����Ƃ����B��q�ɏ���P�S�A�Ó��c�r���A�_�q��g����B |

������ ����/Hannzo Hattori 1542-1596.11.14 �i�����s�A�V�h��A���O�� 54�j1999��09

|

|

| �u�S�̔����v�ƌĂꂽ | �c�������́u������v�B���̐́A���̕t�߂ɔ����̉��~�����������Ƃ����O�̗R���� |

|

|

| JR�l�b�J�w�ɋ߂����O�i�����˂�j���B ����M�N���ׂ̈ɔ������������� |

�ƍN�̒��j�A����M�N�̕�B�����͐M�N�h���� �����̂ŁA�M�N���n�̉�����ł��Ȃ������i���O���j |

|

|

|

| 1999�@�ɉ�E�҂̑����ɏ�����I |

2009�@10�N�Ԃ�ɉy���B��O�� �Ԃ��ԓ��ꂪ�����Ă��� |

���܂��ƕ�̉����� �u�j���j���v�ƕ������Ă��� |

|

�{���Ό��琳���A�ɉꍑ�o�g�̏�E�i�E�҂̍ō��ʁj�B�܂�����ƍN�̉Ɛb�œ���\�Z���̈�l�ł�����B�����ꑰ�͌��X�͕��Ƃ̈�傾�������A�����̔s���͈ɉ�ɗ������сA�����ŔE�p�Ƃ��������ȋZ�p���グ�A�����ɂ͍s���l�A�R���A���|�l�A�����m�ɕ����Ċe�n�̏����W�ɂ�����A�펞�ɂ͌���h���A����A�ÎE�Ȃǂ��s�Ȃ����B�E�҂̗��h�ɂ͍b�ꗬ�A�H�����A���c���A�ˉB���A�I�B���A�헬�ȂǁA70�O�゠�邪�A���̒��ōł������Ȃ̂��ɉꗬ���B������8����C�s�ɓ���A12�ł�����l�O�̔E�҂ɂȂ��Ă����B16�̎��Ɉɉ�҂𗦂��ēG����ɔE�э��̂������̏��w���B�ʏ�A�E�҂͈�l�̐l�ԂɎd�����A�X�Ɉ˗���Ƃ̌_��ɂ���Ċ������Ă������A�����͉ƍN�����Ɏd�������ƂʼnƍN����傫���M�]��B39�̎��Ɉɉ�̗��͐D�c�R6���̕��ɂ���đ�s�E�ɂ����Ă���A���̎�������܂��܂��ƍN�ɑg�����Ƒz�������B���N�̖{�\���̕ς̍ہA�E��300�����폢�W���āA�ƍN�́g�ɉ�z���h����q���A�ɉꂩ��ɐ��̔��q�`�֏o�āA�D�ŎO�͉���֖����ɋA�҂������B�O�������̐킢�⏬�c���U�߂ł�������������������A1590�N�i48�j�̉ƍN�̍]�˓��{��́A�^��30�R�A���S200�l�����A�]�ˏ鐼�̌��̌x����S�������B�c�������̔�����́A�t�߂ɔ����̉��~�����������Ƃ����O�̗R�����B

�ɉ�E�R�̑����ł��葄�̖��肾�����ނ́g�S�̔����h�ƌĂꕐ�E���ւ������A����ƍN�̒��j�i�M�N�j���D�c�M���̖d���ɂ����20�̎Ⴓ�Őؕ��ɒǂ����܂ꂽ�ہA�������S�������ނ͗܂��~�܂炸��ڂ��ʂ����Ȃ������Ƃ����i���ɔ���37�j�B���̈ꌏ���琢�̖���������Ă��������́A�ӔN�ɐM�N�̕������ߍ��������J�Ɉ������Ă�ƕ���ɋA�˂����B�u�S�̔����v�Ƃ������t�Ƃ͕ʂ̉��炪���������m����G�s�\�[�h���B1593�N�i51�j�A�����͉ƍN���玛�@�����̓������邪�A������������55�ŕa�v���A���㊮���������͔����̏o�ƌ�̍��g���O�h���Ƃ��Đ��O���Ƃ��ꂽ�B1634�N�ɓ����͍]�ˏ�̊O�x�g���E�V�݂ɔ��Ȃ��l�J�ֈڂ���A���̂܂ܕ����Ƃ̕�ƂȂ�B�O�t���̖䏊���������O���ɂ́A���݂ł������̕��M�N�̑傫�ȋ��{��������A�������p�̑����ۑ�����Ă���B

�������̗����͈��ŏI������B�v��Ɍ���p�����q�̐��A�������ȃo�J���q�Ŕz���������ꂸ�A�d���ɂ����Đg�����ɗ��Ƃ���A�̒n�E�Ɖ��~�����グ��ꂽ�B���A��1615�N�̑��̉Ă̐w�ɎQ�킵�V�������œ������ɂ����B ���}���K�̔E�҃n�b�g���N�̖{���͕����g�J���]�E�h�B�ނ��܂��ɉ�҂��B

|

������ �\���q/Jyubei Yagyu 1607-1650.3.21 �i�����s�A���n��A�L���� 43�j1999&2010�@�܂聕����

|

|

|

|

| 7���@�܂� �i1999�j |

9���@���� |

�s�ρI�����ꑰ���������I�E����A�n��@��i�\���q�̕��j�A �\���q�A��ˎ�@�~�i��j�A�����Ɨ��̕�i�����j�ƂȂ��Ă��� |

��q���A1��3��l |

|

|

|

| �L�����̎R�� | 2010�N�ɍď��� | �ڂۗ̕{�ɂȂ�قǃJ�b�R���� |

|

�����@��i�ނ˂̂�j�̒��j�B�{���A�O��(�݂悵)�B������V�A�����w�сA��̏@�~�Ƌ��ɗ��h�̔��W�ɐs�͂���B�ƌ����@��̉��Ō��p���n�߂�ƁA�\���q�����̑�����ƂȂ����B19�A�ƌ������{������C�����i���R�͍����������Ă��Ȃ��j�B���̌�A�̋��̓ޗǁE�������ŐV�A���̌����ɂƂ߁A31�Ŗ��b�ɕ��A�B35�A�V�A�����@�̔�`���u���V���v�������B�\���q�̖��͍r�ؖ��E�q����͂��߁A����1��3��l�̒�q�ɂ̂ڂ����B43�A��뒆�ɋ}������B

�Ȃ��\���q�̎ʐ^��2�����ڂ����̂��ƁA���肢������I���Ɏ��₵�Ă��������B�����ꑰ�̕�͈�ԏォ��w��A���A�A���A�n�x�ƒ����A����͂����o���a��������B�������A��7���̎��_�̋�͓ܓV�ŁA�A�e�[���̃V���{���ʐ^�ɂ����Ȃ�����̂���i���j�B�����͓�����҂ق�����߂��B���肵�����n�͑T���B���̎������~���̐S�Ɏ���C�s�ƁA�����I���͊o������߂��B�����đ҂���2���ԁA9���ɂȂ��Ă��ɉ_���ꂽ�̂���I�����A�[���A�e�ɕx�ނ��̑����Ȃ������܂�������I�ォ��3�i�ځw�x�̕������N�b�L�������邶��낤�I�l�͂��̊G�i�\�}�j���~����������`�I �\���q�̑��ɂ͖����V�A���̊J�c�A���E�@���i�ނ˂悵�j�̑��A�����ꑰ�̕悪����ł����B �k �����ꑰ ���m�� �l �����@���i�ނ˂悵�j1529�`1606 �����V�A���̎n�c�B�ӔN�͒A�n�����A�ΏM�ւƖ����B�ޗǁE�������o�g�B���i�v�G��D�c�M���ɑ����A����ɏo�w����Ƌ��ɕ��|�ɗ�݁A�V�e�����@�����������M�j���牜�`��`�����ꂽ�B�����Č��@�����߂��@���͖����̏p���V�A����҂ݏo���B1594�N�i65�j�A����ƍN�ɌĂ�A���s��5�j�̏@��i�ނ˂̂�j�Ƌ��Ɍ��p�̔�@���I�B�u���@�S��v���L�����B

�����@��i�ނ˂̂�j1571�`1646

��a�������ˎ�B�c�����畃�@���ɐV�A�����܂ȂсA1594�N�i23�j�A���s�ʼnƍN�Ɍ��p���I���A�Z��J�߂�ꑤ�߂ƂȂ�B�փ����̐�ł͕��Ƌ��Ɋ����B50�A3��ƌ��̕��@�t�͂ƂȂ�A8�N��ɒA�n��i�����܂̂��݁j�ƂȂ�B���R�Ƃ̌䗬�V�ƂȂ邱�ƂŐV�A���̖����͍��܂�A�剺���瑽���̖��肪���܂�e�˂ɋ��߂��Ďd����҂����o���e�n�ɗ��V���L�܂����B61�A�V�A���̕��@�_�u���@�Ɠ`���v���L���A�����ɂ͐������߂�ׂɎE�l�����g���A�����ɂ͐l�����ׂɊ��l�����g���Ɛ����B�ӔN�ɂ�1���Έȏ�̑喼�ƂȂ����B

�u��i���j�@�V������̓��͏@��Ɋw�т���v�i����ƌ��j �u�l�ɏ����͒m�炸�A��ɏ�����m�肽��v�i�����@��/�t�B�j

�u�����Z���Έ����i�߂Ē������ׂ��v�i�����@��/���@�Ɠ`���j

|

���匴 ���g/Kenkichi Sakakibara ����13�N11��5���i1830�N12��19���j-����27�N�i1894�N�j9��11�� �i�����s�A�V�h��A������ 63�j2010

|

|

|

| �������̎R�� | �u�匴���g�V��v���ꏊ�͌���̃r�����Q�l�� | �E�ׂ͍匴��X�� |

| �������疾���ɂ����Ċ����u�Ō�̌��q�v�B���b�B�]�˖��z���܂�B12�Œ��S�e���E�j�J����Y�ɒ�q����B19�ŖƋ��F�`�ƂȂ�B1856�N�i26�j�A���{�u�����̌��p�������ɓo�p����A�S�N��ɑ��p�̍����D�M��j�蓿��14�㏫�R�Ɩ̌l�����߂�悤�ɂȂ�B32�A�t�͏��i�B1864�N�i34�j�A���J�ԍ�̉��~�œ�����J���B �����̍����̒��A1866�N�i36�j�ɖ��{�V��������ƂȂ��Ċ��邪�A1868�N�i38�j�A�����T�̓���@��16�㓖��E����ƒB�i�������Ɓj�ɏ]���ĐÉ��ɈڏZ����B�V���{�ɂ͉���炸�A���ނ������p�̍ċ��ƕ��y�ɓw�߂邽�߁A1873�N�i43�j�Ɍ�������B���s�ō��������m�����~�ς����B1894�N��63�ő��E�B�@���͋`���@��R�`�����m�B�m�ÂŒ����Z�ځi180cm�j�A�d���O�сi11kg�j�̐U��_��2000����U�����Ƃ����B |

���剪�z�O�璉���i���������j/Tadasuke Ooka 1677�]1751.12.19 �i�_�ސ쌧�A������s�A�� 74�j1994��09��10

�@ �@ |

|

|

| �]�˂��q�Ɉ����ꂽ����s | �������́w�剪�z�O�x | |

|

|

|

| �u�剪�z�O�ʂ�v�Ƃ� | ��O�̐Β����u�剪�z�O���v�Ƒ傫���A�s�[�� | �ΑK���̑���ɋВ��܁I�i�剪�̉Ɩ����j |

�@ �@ |

| ���������n�ɍs�����Ƃ���ƁA��n�����̖�Ɍ��B�u�揊�쎝�̂��ߌ��̂��肢���܂��v�Ƃ������B�܂��Q�� �L���B������s���⏕���Ă���������̂ɁB��̂��Č����J���ĖႤ�Ƒ剪�̉Ɩ����Z���x�G�������s�o�ɂ� ��̂̊z��Y��Ă��܂����B�m�����ꂪ���܂��Ă���200�~�������͂��B�����^�ꂽ���A�A��������Ə�����܂��`�I |

|

|

|

| �����������瑱���剪14��܂ł̉ƌn�} | ���̕~�n�ɏ��㒉���`13��܂ł������Ă���i2010�j | �������ĉE�[�̏��㒉���̕� |

|

|

|

| ��O�ŋS���ΑK�܂�S���ł� | ���ʂɉ����u���_�@�a�O�z�B�h�j��棐m�R���`�勏�m�v | ���ʂɁu�剪�z�O�瓡�������v |

|

|

|

| �����E�`��̖L���ׁi�������j | �剪�z�O�璉������_ | ���������̐l���K���B���Ȃ݂ɐ����͈ꑩ50�~ |

|

|

| ������͍���R�́u������@�剪�ƕ揊�v�i2009�j | �ȑO�͓V��˂��悤�ȍ��������k���������i1994�j |

|

�u���ˉ���v�u���R���l�Y�v�u�g�\���V���R�h�g�@�v�ƕ��Ԏ��㌀�l�V���̈�l�A�u�剪�z�O�v���Ƒ剪�z�O�璉���i��������̂��݂��������j�͍]�˒����̖��b�B���{�̎q�Ƃ��č]�ːԍ�ɐ��܂��B9�̎��ɓk���i����������A���R�O�o���̓��H�x���j�߂�e���̗{�q�ƂȂ�B1693�N�i16�j�A�Z�i���i�j��5�㏫�R�j�g�̋t�قɐG��Ĕ��䓇�ɗ�����A�������Ƙ\���i�����ɂȂ����B1699�N�i22�j�A�]�Z�킪������E�Q���Ď��n����厖�����N���A�A�����ő剪�ꑰ�͋ސT�i��j�ƂȂ�B���̃V���b�N�ŗ��N�ɗ{�����A���X�N�Ɏ��������E�B�Ԃ��Ȃ��傪�����ꂽ���̂́A�����͗c��2�l�̎q�ɐ旧����A29�̎��ɍȂ��a�v����Ȃǔߌ��������B

�{���̎���ɉƓ��p���������́A�v���C�x�[�g�̔߂��݂��d���ŐU�蕥���悤�ɐE���ɖv������B���̒��ΐU�肪�F�߂��A���@�ԁi�]�ˏ�x���j�A�k���A�g��(������A�`�ߏ��Z)�A�ڕt�i��l�̊Ď��j�Ǝ��X�Ə��i���d�ˁA1712�N�A35�ňɐ��E�R�c��s�i�O�d�̒n�����j�ɏA�C����B�ނ͒n����s�Ƃ��ėl�X�ȑi�ׂ��ق������A�ɐ��Ə���i�I�B�ˁj�̋��E��������Z���i�ׂŁA�]���̔����ł���Γ����O�Ƃ̋I�B�E���㑤�ɗL���Ȕ������������Ƃ�����A�B�R�Ƃ��āu�ۂ͏��⑤�ɂ���I�v�ƍєz���A�����I�B�ˎ傾�����g�@�͋I�B���s�i�ɂ��ւ炸�A�������u���͂ɛZ�тʓV����Ȓj�v�Ɗ��S�����B

1716�N�i39�j�A�����i�ӂ���A�y�ؒS���j��s�ɏ��i�B���̉Ăɋg�@��8�㏫�R�ɏA�C����ƁA�����������N�ɒ������]�˒���s�i�����@�ւ̃g�b�v�j�ɔ��F�����B���ɒ���40�B

���]�˒���s�͖k�Ɠ�̒���s���ꃖ�����ŔC�ɏA���Ă����B�����͓쒬��s�B�ނ�͋x�݂̌��������̒����⒲�����ŁA���Z���ɂ߂��Ƃ����B

�g�@�́g���ۂ̉��v�h���X�^�[�g�����A����������s�����20�N�ԂɁA�l�X�ȍs�����v���s�Ȃ��Ă���B1718�N�i41�j�A���C��̒����́A�܂��͐l���ŗD��Ƃ��ĉΎ��̑�������]�˂̖h�ЂɎ��g�݁A���Ώ��i�܂��Ђ����j���x�𐧒�B�]�˂�47��ɕ����Ċe��ɒ����̏��h�c�u�����47�g�v��Ґ������B�����Ėڈ������l�āA�ƍߗe�^�҂ւ̍���֎~�A�ƍߎ҈ꑰ�ւ̘A�����p�~�A�o�ϊ������ׂ̈̊����Ԍ��F�A�ݕ������A���������Ĉ������i�̗��ʂɓw�߁A�n���҂̋~�ςׂ̈ɏ��ΐ�Ð��������݂����B1722�N�i45�j����́A�֓��̔_���S���E�֓��n��(������)��p�|�����C���A�Q�[�ɔ����ĊÏ��i�T�c�}�C���j�͔|����������؍��z�F�A�_�ƁE�����ɏڂ����c���u���i���イ���j��o�p���ĐV�c�J���𑣐i�����B �����ΐ�{�����c�ŕa����҂������Ȃ��ɕn�̕a�l�ׂ̈ɁA���ÁE���@���ł����Ȃ�����Î{�݁B����ҁE����♑D�i���傤����j����̖ڈ����ւ̓��������������ŁA�g�@�̈ӂ��Ē��������݂����B�{���i���ȁj�A�O�ȁA��Ȃ�����A�����Ŗ��^����{��@�����݂��ꂽ�B

1736�N�i59�j�A20�N�ԋߏグ������s���玛�Е�s�֏��i�B���Е�s�͏]���喼�̖�E�ł���A����͈ٗ�̉h�]�������B������1748�N�i71�j�A�t�Ҕԁi���R�Ɖy���҂̎掟���j�ɂȂ�Ɠ����ɁA�O�͍��i���m�E����s�j��1����̒n�Ɏ�����A�Ȃ�ƒ����́u�喼�v�ɂȂ����I�i1���Έȏ�̗̒n�������m���g�喼�h�j�B����300�N�̒����]�ˎ����ʂ��āA����s����喼�ɂȂ����̂͑剪�����A������l�����I

1751�N�A6���ɋg�@�����E����ƁA���̌��ǂ��悤�ɔ��N��ɒ������a�v�����B���N75�B�@���͏��_�@�a�O�z�B�h�j���_�m�R���`�勏�m�B

�����͍ٔ����Ƃ��Ă͌��͂ɍ��E����Ȃ������ȍق����s�Ȃ��A�s�����Ƃ��ẮA�l�������h�Б�A�����ێ��A�_���ׂ̈̎����A�����ׂ̗̈��ʉ��v�A���̑��l�X�ȕ���œ����Ɏ�r�������B�������ł��C�́E�̗͂̏[�������s�N���ɋg�@�����R�������͖̂{���ɍK�^�������B���\�ȏ��R�ł���Β������ˊo���ł����ɏI��������낤���A�g�@���܂������Ƃ����L�\�ȕ����̂������ʼn��v�̒��g���[�������B����2�l��������ɐ����ĂĖ{���ɗǂ������I

�����Е�s����̒����̓��L�w�剪�������L�x���������Ă���B

���g�剪�ق��h��`�����Ǖ��w�剪���k�x�͎c�O�Ȃ���唼���n��B

����͖L���ׂ̑��ɁA����R�A������s��̑����R���B���㌀�t�@�������łȂ����h�W�҂��K��Ă���B

|

�����R�g���l�Y�h�i��/Kagemoto Toyama 1793.8.23-1855.2.29 �i�����s�A�L����A�{���� 61�j1991��2006��2010

|

|

|

| �����Ă����̊Ԃ̃q�[���[�ɁI |

1991�@������ɂ́A��͂� ���̃|�[�Y���[���Ȃ��ẮI |

2006�@�ܗ֓���������̕� |

�@ �@ |

| 2010�@�u�₩�Ȑ�����ɂ͂悭������ |

| �c���A���l�Y�B���{�̉Ƃɐ��܂�Ȃ���A�{�q�̌Z���Ɠ��p�����ƂɂȂ��Ă������߁A�Ⴂ�����ɕ����O���̐����𑗂����B���R���l�Y�i���́A���̎����ɍ�����̓���n��w����ʂɒ������Ƃ����Ă���B32�̂Ƃ��Z�����E���A�i���͉ƂɘA��߂����B �]�ˌ���A�V���E���쒉�M�͓V�ۂ̉��v�ŁA�ґ�֎~�ƕ��I�̗���𐳂��Ƃ������R����A�����̍ő�̌�y�������̕���╂���G��e�������B���̎��A�����T�C�h�ɗ����Ė��{���ƌ����A�ŋ��������]�˂Ɏc�������̂��A���S���Ėk����s�ƂȂ��Ă������l�Y�������B���쒉�M���o�҂��_�����]�˂���Ǖ����悤�Ƃ����Ƃ����A�i���̐s�͂Łu���ю����͍]�˂Ɏc���Ă����v�Ə������ɘa�������B ����s�Ƃ����A�s�m���A�ٔ����A�x�����āA���h���Ă����킹���悤�ȗv�E�B���{�̃g�b�v���B����Ȑl�������̖����ɂȂ��Ė��{���ƌ������Ƃ������ƂŁA�]�˂��q�͔��芅�т����B��ɓ쒬��s���C���A�剪�z�O��Ɏ�������s�ƂȂ����B�ӔN�͋A�_�i������j�Ƃ������Ŕo��������Ȃǂ̂�т�]���𑗂�A����s�̈��ނ���R�N��ɖS���Ȃ����B���ގ��ɉr��́u�V�i���܁j��@�Ƃ炷���e�ɓ܂�Ȃ��@���i���Ɓj�����R�ɋA�锒�_�i���炭���j�v�B���ނ��鎩�����R�ɋA�锒�_�ɗႦ�Ă���B13�N��A����͖����ɂȂ����B ���g���͖�173cm�ł����Ղ����ǂ������ł͂��Ȃ�̋����������B ����s�E�͌����B���U�������c������A10������]�ˏ�ɓo��A14�����炨�ق��A16������[��܂ŏ��ނ̌��ق����Ă����B�k����s���Ɠ쒬��s���͌����Ƃ̌�㐧�ɂȂ��Ă������A�����܂ł��i�������Ȃ��Ƃ��������ŁA�ǂ���̕�s���������ғ����Ă����B �����ތ�͉ƂɎ��h�̊G�t���Ă�Ŕ��p�ӏ܂ɋ������Ƃ����B ����O�̐Γ��ẮA�������č�������s���̕�����������i�������́A�E���͒��l���\���钬�N������i�B�����̕����⒬�l�ɐɂ��܂�ĖS���Ȃ����B |

�����J�� �����i�S���j/Heizo Hasegawa ����2�N�i1745�N�j-����7�N5��19���i1795�N6��26���j �i�����s�A�V�h��A���s�� 50�j2010

�@

�@

|

|

|

| ���{�肪�����s���̎R�� | �w�S���ƉȒ��x�̋S���̃��f�� | �u���J�약����ȋ��{�V��v |

| �Εt�������i�Ђ��Ƃ��������炽�߁j���̒��A�Εt���������B�]�˒����̊��{�i����400�j�B���͐�ȁi�̂Ԃ��߁j�B�l��̂���d���U��ɍ]�˂��q�́u�{���̕������܁v�u���剪�v�Ǝ]���A���������͎����̌������A�q�r�Ԃ肩��u�S�̕����v�Ƌ��ꂽ�B�r�g�����Y�̏����w�S���ƉȒ��x�̎�l���u�S���v�Ƃ��Ēm����B�Ⴂ���͕����V�ŗV�s�ɂ��悭�ʂ����B1774�N�i31�j�A���R���q�̌x����ɔC�����A1787�N�i42�j�A�Εt���������ɏA�C�B1789�N�i44�j�A�֓��̑哐���E�_�������Y�ꖡ����ԑŐs�ɂ��A�l�X���犅�т���B 1790�N�i45�j�A�X���{�݂ł���l�������J�݂��A�y�Ǝ҂△�h�҂����e���E�l�Z�\��g�ɕt���������B�܂��A�{�݂̏��Ȃ��\�Z�𑊏�@�ő��₷��r��������B���N�A���������c�̎�́E�����m���a��B 1795�N�A�Εt���������̑ސE�R�J����ɑ��E�B���̒��O�A11�㏫�R�E�ƐĂ������������B���N50�B�����́u�C�_�@�a�������s���m�v�B���q���J���`���Ɠ��p���B�㐢�A�]�˒���s�ƂȂ鉓�R�i������Ȃ̏Z���ՂɏZ�Ƃ����B ���e���r�h���}�w�S���ƉȒ��x�̖`���i���[�V�����u���̐��ɂ����͐₦�Ȃ��B���̍��A���얋�{�͉Εt���������Ƃ������ʌx�@��݂��Ă����B�����ȑ��̌Q��e�͂Ȃ������܂邽�߂ł���B�Ǝ��̋@������^����ꂽ���̉Εt���������̒������������J�약���A�l�Ă�ŋS�̕����ł���v�B |

�����C�A�b�g�E�A�[�v/Wyatt Earp 1848.3.19-1929.1.13 �i��A�T���t�����V�X�R 80�j2000��09

Hills of Eternity Memorial Park,Colma,San Mateo County,California,USA

|

|

|

| 2000�@�Ԃ��Ȃ������₵���A�[�v�̕� |

��10�N��ɍĖK�B�Ԃ������ς��I�V�C���ǂ� �O��Ƃ͈�ۂ��S���قȂ�i2009�j |

��O�ɂ̓~�j�{�g���△���̃R�C���B�蕶�� �uThat nothing's so sacred as honor, and nothing so loyal as love!�v�Ƃ����� |

1881�N10���A�ނ͐e�F�h�N�E�z���f�[�Ƌ��ɂn�j�q��Ɍ������Ĉ��}�����ƌ������A�����Ă�������B�f���

���f���ɂ��Ȃ����L���ȕۈ����Ȃ̂ɁA�T���t�����V�X�R�̊ό��Lj��͕�̑��݂�m��Ȃ������I�i���������I�j

���h�N�E�z���f�C/John Henry�gDoc�h Holliday 1851.9.14-1887.11.8 �iUSA�A�R�����h�B

36�j2009

Pioneer Cemetery, Glenwood Springs, Garfield County, Colorado, USA

�@

�@

�gOK�q��̌����h�ŕۈ������C�A�b�g�E�A�[�v�Ƌ��ɐ�����K���}���B���w���m�̖Ƌ��������Ă����̂Łg�h�N�h�ƌĂ�Ă����B�x���j�ő��E�B

�@

�@

�gOK�q��̌����h�ŕۈ������C�A�b�g�E�A�[�v�Ƌ��ɐ�����K���}���B���w���m�̖Ƌ��������Ă����̂Łg�h�N�h�ƌĂ�Ă����B�x���j�ő��E�B

���o�b�t�@���[�E�r��/William 'Buffalo Bill' Cody 1846.2.26-1917.1.10 �iUSA�A�R�����h�B 70�j2009

Buffalo Bill Memorial Museum, Golden, Jefferson County, Colorado, USA

�@ �@ �@ �@ |

| �����Ȕ������W�܂��ɂȂ��Ă��B����҂��ړ�����ɂ�A���z�����˂��ăL���L���ƌ���B����ȕ�͏��߂āI |

�{���E�B���A���E�t���f���b�N�E�R�[�f�B�B�K���}�����琼�����A�g���N�V�����u���C���h�E�E�F�X�g�E�V���[�v�̋��s��ƂȂ�听�������߂�B

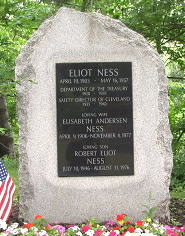

���G���I�b�g�E�l�X/Eliot Ness 1903.4.19-1957.5.16 �iUSA�A�I�n�C�I�B�N���[�u�����h 54�j2009

Lake View Cemetery, Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA �@Plot: Section 7, Lot 8 against Dempsey Pond

|

�@ �@ |

| �r�̂قƂ�Ƀ|�c���Ƃ�������ł��� | ��D���T���ꂽ�ꏊ�ɂ��̕�����Ă�ꂽ�Ƃ��� |

�G���I�b�g�E�l�X�͋֎�@����ɃA���E�J�|�l�Ǝ������J��L�����{�����B

�f��w�A���^�b�`���u���x�ł̓P�r���E�R�X�i�[���������B�h�G�J�|�l�̕���R�`���B

���@ ���h/Inei Hozoin ��i���N�i1521�N�j-�c��12�N8��26���i1607�N10��16���j

�i�ޗnj��A�ޗǎs�A���R�쉑 86�j2010

���@ ���w/Inshun Hozoin �V��17�N�i1589�N�j-����5�N1��12���i1648�N2��5���j �i�ޗnj��A�ޗǎs�A���R�쉑 59�j2010�@

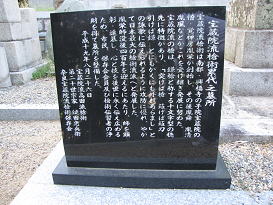

�Q��ڕ@���Ƃ��āA�t�̈��h���l�Ă����\���������̑��p�W�����������A�@�����p���]�ˊ��ɓ��{�ő�̑��p���h��

�����������B�{�{�����Ƃ̑Ό��ŗL���B���͎R�鍑�̋��m�œޗNj������̕@�E�@��ƂȂ����B���\��{���ڂ𐧒�B

���A�C�E�G�I��/�C�O�҂̖ڎ���

���A�C�E�G�I��/���{�҂̖ڎ���

���W�������ʌ����̖ڎ���

|

|

| �l�͓����A���̓����̓��R�쉑��T���Ă����B ������T���Ă������炸���������� |

30���ȏ�o�߂��Ă��瓌�R�쉑��200m�k���ɂ����P�ӏ����邱�Ƃ�m�����B ���|���̃o�X�₩�炾�ƁA�ʐ^�̍��ɉf���Ă�т̗�������n�ɂȂ� |

|

|

|

|

| ���ƂƗт̊Ԃ̍ד��ɓ����Ă��� | �u���|���v�u�o�T�[���h�̕�v�̓��W | ���₩�ȍ⓹��o���Ă����ƕ�n���E��ɂ���A�Q�߂́u���h�̕�v���W | |

|

|

|

| ��n�ɓ���ƂR�߂́u���h�̕�v���W | ����ɐi�ނƂS�߂́u���h�̕�v���W | �����čŌ�ɂT�߂́u���h�̕�v���W |

|

|

|

| ���Ɉ��h����ɉy���I������͒�q�̈��w�I | �u�@�����p�ݑ�V�揊�v�S�i | �ޗǎs�̒��S����Skm�قǗ���Ă���R���߂� |

|

|

|

| ��O�̌�����B�v��400�N�i2007�j�Ɍ��� | ��͌Â��������y��͕�C���ꂽ�l�q |

�A��ɒ|�т̒��ɂU�߂̈ē����B�����i�j |

|

���悪�\���ɂȂ����g�\�������h���g�����@�����p�i��������j��n�n�B�ʖ��E�o�T�[���h�i��������ڂ��E�����j�B�ޗNj������̑m���ŁA�������E�@�̉@��B�����E���M�j�̂��ƂŏC�s���̖����ΏM�ցi�����V�A���j����U�����āA���h���M�j�ɒ�q���肵���B���h�͂܂��A�V�^���`����_�����E�吼�؏t��������傫���e�������B

�\�������i�\���������j�͍U�h�̂ǂ���ɂ��D��A�u�˂��Α��A�グ�Γ㓁�A�����Ί��A�Ƃɂ������ɂ��O�ꂠ��܂��v�Ǝ]����ꂽ�B���h�̑��p�́A�Q��ڈ��w�A�R��ڈ����A�S��ڈ����ւƌp������A�]�ˎ���ɓ��{�ő�̑��p���h�ƂȂ����B���݂͕@�����c�h�Ɉꕔ���������Ă���B ��̏ꏊ�͗v���ӁI���|�����̓��R�쉑�ɂ�����ǁA���̗쉑�͓����ɕʂ�Ă܂��I���h�������Ă���̂͐����B���m�ɂ̓��C���̕�n�i���j����k����200m���ꂽ��ђn�����B���|���̋���n�炵���A�l�͂�������A�ŏI�I�Ɏs�����ɓd�b���ĕ����ɏڂ����E������ƃP�[�^�C�ŘA�����Ƃ�Ȃ����O�ɂ��ǂ蒅�����I�i�A�蓹�ŕ����������ǁA�w���|���x�o�X��̂����߂��������j

|

���@ ���w/Inshun Hozoin �V��17�N�i1589�N�j-����5�N1��12���i1648�N2��5���j �i�ޗnj��A�ޗǎs�A���R�쉑 59�j2010�@

|

|

|

| ���@�̕揊�ɖ��� | ��̒����Ɂu���w�i�����j�v�̖��������� | ���w�`�w�o�K�{���h�x��T�� |

|

|

| ���w�̎ߑO�̑傫�ȕ悪�t���̈��h�I | �揊�͍���ɂ���ޗǂ̎R�������� |

�Q��ڕ@���Ƃ��āA�t�̈��h���l�Ă����\���������̑��p�W�����������A�@�����p���]�ˊ��ɓ��{�ő�̑��p���h��

�����������B�{�{�����Ƃ̑Ό��ŗL���B���͎R�鍑�̋��m�œޗNj������̕@�E�@��ƂȂ����B���\��{���ڂ𐧒�B

���A�C�E�G�I��/�C�O�҂̖ڎ���

���A�C�E�G�I��/���{�҂̖ڎ���

���W�������ʌ����̖ڎ���

��i���j�Agrave�i�p�j�Atombe�i���j�Agrab�i�Ɓj�Atomba�i�Ɂj�Atumba�i���j�Asepultura�i�|���j

��n�i���j�Acemetery�i�p�j�Acimetiere�i���j�Afriedhof�i�Ɓj�Acimitero�i�Ɂj�Acementerio�i���j�Acemiterio�i�|�j

|