���E���l�����ʐ^�� �y�d������������ Version�z

���l�R�[�i�[�o�`�q�s�U�i�����A�����đ��j

�i�Ñ�`�����j�@�i�퍑�����E�e���M���j�@�i���y���R�E�L�b�̉h���j�@�i�փ����A���̐w�`�]�˒����j�@�i�����j�@�i�����{�R�j�@�i�փ����j�ցj

23��

������ ��/Hitoshi Imamura 1886.6.28-1968.10.4 �i�{�錧�A���s�A�։��� 82�j2012

|

|

|

| ���������R�����Ă̖��� | �����Ƃ̕�� | �։����̕�n�͍L��I��͎O�d���ɋ߂� |

�@ �@ |

|

| �����叫�̂悤�Ȑl���肾������ǂ�Ȃɗǂ��������I | �����Ɍ��w�����ϗݑ�V��x |

|

���{���R�ɂ������������I�Z���e�����i�V�I�l���h�����鍡���ρi1886-1968�j���R�叫��S�͂ŏЉ�����B�����叫�̑��݂͋����̑����R��w���̒��ŎW�R�ƋP���Ă���I

1886�N�A��䐶�܂�B���͍ٔ����B���w����Ȃő��Ƃ��A�ꍂ�i����j�ւ̐i�w�����҂��ꂽ���A�������E���o�ϓI�� �������Ȃ藤�R�m���w�Z�ցB1907�N�i21�j�A���R�������тɔC���A20�㔼�ɗ��R��w�Z�ɐi�w�����B�c��������A�ǂɂ鐇���s���ɋꂵ��ł������������Ȃő��Ƃ��A�É����牶���̌R��������B1918�N�i32�j�A�C�M���X��g�ٕ������⍲���Ƃ��ēn�p�B1922�N�i36�j�A���R���������ɏ��i�B

1927�N�i41�j�A�C���h���g�ٕ������Ƃ��ēn��B1935�N�i49�j�A���R�����ɏ��i�B1941�N�i55�j�A��16�R�i�ߊ��Ƃ��ĊJ����}���A�T���T��̕��͂ŗ��̃C���h�l�V�A���U������B�����q�͂����ʓI�Ɋ��p���A�킸���X���ԂŖ�Q�{�̓G�������R��X���R��A�p���R��T������~�������A�ŏd�v�헪�ڕW�̃p�����o�����c�n�т𐧈������B���̐킢�ŃI�����_���ɗ��Y����Ă����C���h�l�V�A�Ɨ��^���̎w���҃X�J���m��n�b�^�琭���Ƃ��u���ꂩ��M�a�����͎��R���v�Ɖ�����A����Ɏ������������������B

�R���w���҂Ƃ��Ă��r��U�邢�A�Ζ������{�݂����ĐΖ����i���I�����_��������̔��z�ɂ�����A���R����v���������Ŋe�n�Ɋw�Z�̌��݂��s���A�W��̎��R��ۏ��A���O�ɂ̓I�����_�������ŋ։̂ƂȂ��Ă����Ɨ��́u�C���h�l�V�A�E�����v�����ւ����B���{���ɂ͗��D�֎~�𖽂��A��ʃI�����_�l�ɂ͊O�o�̎��R��F�߁A�ߗ��R�l�̑ҋ����悭���e�ȌR�����s�����B

��{�c���W�����Y���ؖȁi������߂�j����{�֑�ʗA������悤���߂Ă������A�����i�ߊ��́u���n�l���甒�ؖȂ����グ��Γ��퐶������������v�Ƃ��ċ��ۂ����B���n����ᔻ�̐����N���A1942�N�A�R���ō��ږ�E���ʏG�Y���W�����֕��C�����Ԓ������s�����B���ʂ́u�����A�Y�Ƃ̕����A�R�������̒��B�ɂ����āA�W�����̐��ʂ����ʂ��ėǂ��v�u���Z���͓��{�l�ɐe���݂��悹�A�I�����_�l�͓G��f�O���Ă���v�� �������i�ߊ��̌R�����^�����B

�����A�R��������̍����i�ߊ��ւ̈��͂͑����A���R�ȌR���ǒ��E�����͂�l���ǒ��E�x�i�����́A�V���K�|�[���̔@�������I�ȌR���ɓ]������悤���߂��B����ɑ��A�����i�ߊ��͗��R�Q�d�{���N�Ắw��̒n�����v�j�x�ɏ����ꂽ�u�����ȈГ��Ŗ��O���x�������v�Ƃ����ꕶ���o���ĕ��j�ύX�ɒ�R�����B���N11���A�����i�ߊ��͂킸���ݔC10�����ő�16�R�i�ߊ�����C����A�V���ɑ�W���ʌR�i�ߊ��Ƃ��ăj���[�M�j�A�̃��o�E ���i�j���[�u���e�����j�ɍ��J���ꂽ�B

�������i�ߊ��̌�C�ŃW�������������c�F�g�����́A�����i�ߊ��Ƌt�ɋ����I�ȌR�����s�������߁A�W�����ł͍R���Q�����̓����������ɂȂ����B

1943�N�i57�j�A���R�叫�ɏ��i�B���N�S���ɋ��m�̎R�{�\�Z�C�R�叫�i�������Q�ΔN��j�����Ă���Q���߂��ށB���̍��A�K�^���J�i�������ח�����ȂǑ����m�̊e���͎��X�ƕČR�ɐ�̂���Ă����B �����叫�̓��o�E�����{�y�⑼������⋋������邱�Ƃ�\�����A���������̐����m�����邽�ߓ����ɑ�ʂ̓c������点�A����_�������J�������B�����ɕČR�㗤�┚���ɔ����邽�߁A���S�Ȓn���v�ǂ��\�z�B�v�Ǔ��ɂ͒������������Œe�Y�H��܂ŕۗL���Ă����B�}�b �J�[�T�[�̓��o�E���㗤��f�O���A���ƍU�߂�_�����I��i���E��ѐ����s�����A�����̐��������[���ɕ��������~���ꂽ���o�E���Ɍ��ʂ͂Ȃ��A�ČR���͌��ɂ����ďI��܂œ��{�R�����������B

1945�N�i59�j�A���{�~���B�����叫�̓��o�E����ƎҎ��e���Ɏ��e����A���B�R�̍ٔ�����B���n�Z���̍D�� �I�ȏ،��Ȃǂ������10�N�ƂȂ����B�W����������̐ӔC��₤�ٔ��ł͖��߂ƂȂ�B1950�N�i64�j�A�����̑����S�u���Ɉڂ���邪�A�����u�i���� �͓���̊č��Ȃ̂Ɂj�������������ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�ƃj���[�M�j�A�E�}�k�X���ŕ������鎖����]�B�}�b�J�[�T�[���킭�u���͍������R����������Ƃ� ���ɕ�������ׁA�}�k�X���s������]���Ă���ƕ����A���{�ɗ��Ĉȗ����߂Đ^�̕��m���ɐG�ꂽ�v���������v�B�R�����}�k�X���Y�����ɂĕ����B1953�N �i67�j�A�Y�������ɂ������̑����S�u���Ɉڂ����B68�A�Y�����I���o���B���̌�͎���̕Ћ��Ɍ��Ă��ސT���Ɏ��g��H���A�푈�ȁB���f�Ȑ����̒��Łu��ژ^�v���o�ł��A��ł����ׂĐ펀�҂��ƌY���҂̈⑰�ׂ̈ɗp�����B�o������14�N��A1968�N10���S����82�ő��E�B�����Ȑl���ŕ����������A�w�����Ƃ��Ă������̖����I��܂Ŏ�蔲���A���̐^���ȍs�������ɗ��h�B���˖Ґi�A���ӔC�Ȏw�����������R���ɂ����āA�ʊi�̑��݂� ������B

�����o�E�������R��������������搶���킭�u�i�����叫�́j���̉�����l�̒��ň�ԉ�������������l�������v�B�펞���̐V���͍����叫���u���{�ɕx�ݕ����������錪���ȕ��i���鏫�R�ł���v�u�l��R�v�ƏЉ�Ă���B ���嗤�ł̓�J���i1939�j�ł͑�T�t�c���Ƃ��Ďw��������A���\�{�̐�͂�L�������������}�R�̑�U���𐔏\���Ԃ����̂��������B

���W�������U���̍ہA�d���m�́u�ŏ�v�̋�����˂œ���͂���������A�^�钆�ɏd���̊C���R���ԉj���ŋ~�������o�������Ă���B

����14�R�i�ߊ��E�{�ԉ됰�����̓t�B���s���E�o�^�[���U���ɓ�q�����B������{�c����莋�����ہA�����叫�͖{�� �����ɓ���A���R�Q�d�����ɑ�{�c�ᔻ���s�����u�o�^�[���̋��͑�{�c�̏�F�Ɉ���Ƃ��낪�����A���͕s���̏�ԂŐ�̂��}�����ꂽ�{�Ԃɂ̂ݐӔC��킹��Ƃ����͍̂�������v�B

����j�����Œm�����ƁE�����ꗘ�i�͂�ǂ��E�����Ƃ��j�́A�g�����h�Ƃ��č����ρE�R�{�\�Z�A�I�ђ����A�Ό���

���E�i�c�S�R�A�ē������E�R�������A�R���E�����́A�ɓ�����E���O�Y�A�{��ɎO�Y�E���쎛�M�������A�g�����h�Ƃ��Ė��c������E�������O�A������

�l�Y�E�Ґ��M�A�ΐ�M��E���h���A���U���ӔC�҂̑吼�뎟�Y�E�y�i�����E�����ʑ�������Ă���B

���X�J���m�i1901-70�j�c�C���h�l�V�A���a������哝�́B�ݔC1945�`67�N�B�W�������X���o���o�g�B�݊w�����疯���^���ɎQ�����A1929�N�i28�j�ɃI�����_���ǂɑߕ߂����B�Q�N��Ɏߕ��ƂȂ������A1933�N�i32�j�ɍđߕ߂��ꗬ�Y�ƂȂ����B�X�N ���1942�N�i41�j�A�����ϒ����i�����j�ɂ���Ďߕ�����A�Γ����͂̂����ɐ����w���҂̒n�ʂ�F�߂�ꂽ�B1945�N�W��17���i44�j�A���{�~������ɃC���h�l�V�A�Ɨ���錾������哝�̂ɏA�C�B�ĐA���n����_���I�����_�Ɛ킢�A1949�N�i48�j�ɓƗ������F�������B���̌�A1955�N �i54�j�ɃW�������E�o���h���ő�P��A�W�A�E�A�t���J��c���J�Â���Ȃǔ��鍑��`�^�������[�h�B1965�N�i64�j�A�V�����Ƃ̎w���҂Ƃ��Ĕ��ĐF����苭�߂č��A��E�ށB1967�N�A�R���g�b�v�̃X�n���g�ɑ哝�̌�����D���A���N��Q��哝�̂ƂȂ����X�n���g�ɂ���ĊċցB�Q�N��i1970 �N�j�ɓ�֏�Ԃ̂܂ܕa�v�����B

|

|

�C�R���w�Z�c��������s��܂ő��������C�R�̏����m���{����ړI�Ƃ�������@�ցB������������i�҂̓G���[�g���̃G���[�g�B���ӂ͂Ȃ��O�H�t���B

�\�ȗ��i�C�R��s�\�ȗ��K���j�c�C�R�����w�Z�����ȑ��Ɛ���Ώۂɏ��N�q��{�������@�ցB

|

���R�� ��/Tomoyuki Yamashita 1885.11.8-1946.2.23 �i��ʌ��A�������s�A�t�� 60�j2010

�@ �@ |

|

| �g�}���[�̌Ձh�ƌĂꂽ�R���叫 | ��O�̊�B���Ԃ��瑐�����������͂������� |

�������쉀�̕�

|

|

|

| �����쉀�̕��i2010�j | ���ʂɁu�R����v�A�����ʂɁu�ȃq�T�v�Ƃ��� | �R���叫�̒Ǔ��� |

���t���̕�

|

|

|

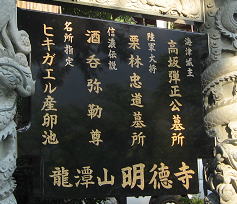

| �R���叫�̂��߂ɍ��ꂽ�t�� �i�����{�ōŏ��̖��c��n�j |

�T��11��ɖ���i2019�j |

���ʂɁu���R�叫�R����v |

|

|

|

| �E���ʂɁu�䓇���X�o�j�I�X�ɟf���v |

�����ʂɎ����u�܂Ă����M�̂����� �䂫���F ���ƂȂ������ĉ���䂫�Ȃށv |

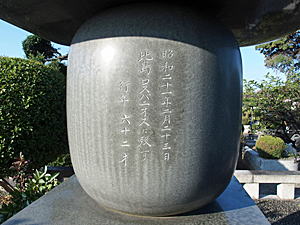

�w�ʂ́u���� ���a���N�\����\�O�� �R�����R���Âԉ�v�u�t���������v |

| ���R�叫�B�}���[�̌ՁB���m���o�g�B1916�N�i31�j���R��w�Z�𑲋ƁA�Q�d�{�����Ƃ��ēn�����A�X�C�X�A�h�C�c�ɒ��݁B�I�[�X�g���A��g�ٕt�������o�āA�A����ɗ��R�ȌR���ے��A�R�������������C�����B1936�N�i51�j�A��E��Z�������u�����A�����R�̍c���h�N���Z�Ɛe�����������R���͓V�c�̕s�����A���O�Ζ��Ɉڂ���A������40���c���i���N�j�A�k�x�ߕ��ʌR�Q�d���i�k���j�Ȃǂ߂��B1940�N�i55�j�A�q�ĂɏA�C���A�R�����@�c���Ƃ��ēƈɂ�K��A�q�g���[�Ɩʒk����B 1941�N12��8���i56�j�A�����m�푈�̊J��ɓ�����A��25�R�i�ߊ��Ƃ��ă}���[�����㗤�����w���B���N�Q���ɁA�C�M���X�R�̓��A�W�A�ő�̋��_�V���K�|�[�����U���A�p�R�p�[�V�o�����R�ɖ������~���𔗂�A�J�킩���R�J���Ŋח��������i�p�R�~�����A�R���͒ʖ�ɑ��āu�C�G�X�E�I�A�E�m�[�v�ƌ��������A���ꂪ����ăp�[�V�o���Ɍ��������́��s�҂ɍ����I�Ɠ`����ꂽ�j�B�V���K�|�[���ח����A�i�ߕ��Q�d�̒Ґ��M�ɂ��؋��s�E�����i�]���҂U��l�j��h���Ȃ��������Ƃ��A��N�̐�ƍٔ��ŕs���ƂȂ����B�R���̓}���[�����ɂ�������i���ɂ�荑���I�p�Y�ƂȂ������A��E��Z�����̉e���ōŌ�܂ŏ��a�V�c�ɔq�y������Ȃ������B�܂��A���R�����h�E�����p�@�͎R����a��Ń}���[���疞�B�ɔz�������B 1943�N�i58�j�A�叫�ɏ��i�B��1944�N�X��26�� �A�t�B���s������ׂ̈ɎR���̍˔\���K�v�ƂȂ�A��14���ʌR�i�ߊ��Ƃ��ăt�B���s���h�q���S���B10��20���A�}�b�J�[�T�[���R��650�ǂ��̊͑���10���T��l�̕ĕ��𗦂��ăt�B���s���E���C�e���ɍď㗤�����B ����ɑ��đ�{�c�͌���i��p���q���Ő�ʂ��ߑ�]���j�Ɋ�Â������𗧈āB���~�X���w�E�����R���̒��i���Ȃ�����R���i�ߊ��E��������̖��\���������ē��{�R�͔s�k���d�˂��B�ČR���}�j����i���郋�\�����ɏ㗤����ƁA�R���������14���ʌR�͎��v���I�юR�x�n�тɂ��������B����A�⟺�O������������}�j��������͕ČR�ƂR�T�Ԃɂ킽���Đ킢�ʍӁB���{�R�̎��Җ�P���Q��l�A�ČR�펀��1010�l�A�������܂ꂽ�t�B���s���s���̋]���҂͖�10���l�ɂ̂ڂ����B ���{���{�͂W��15���ɍ~�����A�R������X���R���Ƀt�B���s���E�o�M�I�ɂč~���B�~�����ɗ���������̂́A���ăV���K�|�[���ō~�������p�[�V�o�����R�ƁA���B�̕ߗ����e������~�o����A�����p��~�Y�[�����̍~�����ŏ��������W���i�T���E�E�F�C�����C�g�����������B 10�����{�����ƍٔ����n�܂�A12���Ɏ��Y����������B1946�N�Q��23���A�R���̓V���K�|�[���ł̉؋��s�E�����A�t�B���s���ɂ�����ߗ��s�҂Ȃǂ̐ӔC�����A�}�j���x�O�ła�b����ƂƂ��či��Y�ɂȂ����B���N60�B�����̋�u�܂Ă����M�̂����Ă䂫���F ���ƂȂ������ĉ���䂫�Ȃށv�i���炭�҂��ė~�����A���M���c���Đ������F��B�N�̌�����Ď���������ɍs������j�B�Ȃւ̎����u�����Č�������Ɠ܂�ɂ����ǂ� �Ƃ�ɍႦ���ޑ��̌��v�B �����쉀�̑��ɂ���ʌ��������s�́u�t���v�ɎR���叫�̕悪����B���n�͐����{�ōŏ��̖��c��n�ł���A�R���̂��߂ɍ��ꂽ�B�i�{��͐t���Ƃ̂��Ɓj �k�R���叫�̈⌾���l���v��̂��ߔ����A�����ɒu�������Ă��܂��B�������R�`���̃u���O�ɁB �u�V���{���݂ɂ́A���B�̂悤�ȉߋ��̈╨�ɉ߂��Ȃ��E�ƌR�l���邢�͈�懒Ǐ]�i��������傤���ւ炢�j���閳�ߑ��Ȃ鐭���ƁA�N���푈�ɍ����I��b��^����Ƃ�����p�w�ғ���f���ĎQ�������Ă͂Ȃ�܂����v�B �u���{�̑O�r���v���̗]��ꌾ�\���Y�������Ǝv���̂ł���܂��B���܂�Ă��A�Ă���Ă������ɐB�͂��������G���͏t������Ή�𐁂��܂��B�����Ƃ��Ƃ��j��ĎR�݂͂̂ƂȂ������{�ɂ������Ȃ锭�W�̈ӎu�����������{�̊F�l�́A�Ăѕ����̍��荂�����{������1863�N�̒��Ɛ푈�i�h�C�c�E�f���}�[�N�푈�j�ɂ���ĖL���Ȃ�V�����X���b�q�A�z���X�^�C�����B��D��ꂽ�f���}�[�N���Ăѕ���p���鎖��f�O���A�s�т̍��y�𐢊E�Ɋ����鉢�B����̕������Ƃɍ��グ���悤�Ɍ��݂����ł��낤����M���ċ^���܂���B���ǂ��S���̓k�͒��S�i���イ����A�S��j����̜����Ƌ��Ɉٍ��̒n��������{�������F�O�������܂��B�V�ɌR����`�҂ǂ���Ǖ��������̓I����ɑ��ꂽ���{�������N�A�r���ꂽ��Ђ̒�����Y�X�������オ���Ē��������B���ꂪ�����̔O��ł���܂��v �u���̌Y�̎��s�͍��X�ɔ����ĎQ��܂����B����40����������܂���B����40���������ɋM�d�Ȃ��̂ł��邩�A���Y���ȊO�ɂ͋��炭���̋C���̉���l�͂Ȃ��ł��傤�B���͐X�c���r�t�ƌ�邱�Ƃɂ���āA�����͓`���ł��낤�����v���A�F����ɓ`���Ē������Ƃɒv���܂��B�����Ē��������c�v �s�V�������{�ɕK�v�ȂR�_�t �i�P�j�����������Ɋ�Â����`���̗��s �u���R�Ȃ�Љ�ɂ����܂��ẮA����̈ӎu�ɂ��Љ�l�Ƃ��āA�ہA���{���鐢�E�l�Ƃ��Ă̍��M�Ȃ�l�Ԃ̋`���𐋍s���铹���I���f�͂�{�����Ē��������̂ł���܂��B�����ϗ����̌��@�Ƃ��������M�i�M�p�j�𐢊E�Ɏ����X���i���A�i���j�Ɏc���Ɏ�������Ɨe�^�҂𑽐��o���Ɏ��������{�I�����ł���Ǝv���̂ł���܂��B�l�ދ��ʂ̓��`�I���f�͂�{�����A���Ȃ̐ӔC�ɉ��ċ`���𗚍s����Ƃ��������ɂȂ��Ē��������̂ł���܂��v�B �i�Q�j�Ȋw����̐U�� �u��x�C�O�ɏo���l�Ȃ���ɋC�̂����́A���{�l�S�̂̔�Ȋw�I�����Ƃ������Ƃł���܂��B�������������Ȃ��r���I�ȓ��{���_�Ő^����T�����悤�Ɗ�Ă邱�Ƃ́A�����������ɂ���ċ������߂�Ƃ��邪�@�����̂ł���܂��v �u��X�͗D�G�Ȃ�ČR�������~�߂邽�߁A�S�����ɂĂ������Ȃ����Ȃ������̓��̂���e�Ƃ��ĂԂ��鎖�i�_�����U�j�ɂ���ď����悤�Ƃ����̂ł���܂��B�K�E���e�U���E�̓��蓙�̐�ɂ��ׂ���������@������܂����B�i���j��X�͎��ނƉȊw�̕n����l�Ԃ̓��̂������ĕ₨���Ƃ���A���\�L�̉ߎ���Ƃ����̂ł���܂��B���̈ꎖ�������Ă��Ă��A��X�E�ƌR�l�͖����ɉ�������̂�����܂��v �u���̍L���A����ɓ������ꂽ���q���e�͋��|�ɂ݂������̂ł���A����͒����l�ԋs�E�̗��j�ɂ����āA�����������̐l�Ԃ��������K�͂ɁA��������u�̒��ɒD��ꂽ���Ƃ͂Ȃ������̂ł���܂��B�����ɂ����Č����̗]�n�͂���܂���̂ł������A���炭���̌��q���e��h�䂵���镺��́A���̕����E�ɂ����Ĕ�������Ȃ��ł��낤�Ǝv���̂ł���܂��B�i���j���̋���ׂ����q���e��h�䂵����B��̕��@�́A���E�̐l�ނ����Č��q���e�𗎂Ƃ��Ă�낤�Ƃ����悤�Ȉӎu���N�������Ȃ��悤�ȍ��Ƃ�n������ȊO�ɂ́A��͂Ȃ��̂ł���܂��v �u�������̊��ɂ̂���Ő\���グ��Ȋw�i�̐U���j�Ƃ́A�l�ނ�j��ɓ����ׂ̉Ȋw�ł͂Ȃ��A�����p�����̊J�����邢�͐�����L�x�ɂ��邱�Ƃ����a�I�ȈӖ��ɂ����āA�l�ނ�������s�K�ƍ������������邽�߂̎�i�Ƃ��ẲȊw�ł���܂��v�B �i�R�j���q���� �u���{�w�l�̎��R�́A����킢��������̂ł͂Ȃ���̌R�̌��ӂ��鑡�^�ł����Ȃ��Ƃ������Ɋ뜜�̔O����̂ł���܂��v�B �u�]���ƒ�߁A����͓��{�w�l�̍ō������ł���A���{�R�l�̂���ƂȂ��ς鏊�̂��̂ł͂���܂���ł����B���̋������ꂽ��������āA���Ȃ��咣���Ȃ��l��受�ƌĂђ��E�Ȃ�R�l�Ǝ]�����Ă��܂����B�����ɂ͂Ȃ��s���̎��R�A���邢�͎����������������̂͂���܂���ł����B�F����͌Â��k�𑬂��ɒE���A��荂�����{��g�ɕt���A�]���̕w���i�ӂƂ��j�̈ꕔ����Ɋ܂�ŁA����������s��������V�������{�w�l�ƂȂ��Ē����x���Ǝv���̂ł���܂��B���a�̌����͕͂w�l�̐S�̒��ɂ���܂��B�F����A�F���V�Ɋl������܂������R��L���K�ɔ������ĉ������B ���R�͒N������Ƃ���D�͂����̂ł͂���܂���B�F��������̂Ă悤�Ƃ��鎞�ɂ̂ݏ��ł���̂ł���܂��B�F����͎��R�Ȃ�w�l�Ƃ��āA���E�̕w�l�Ǝ���q���ŕw�l�Ǝ��̔\�͂����ĉ������B���������łȂ��Ȃ�Η^����ꂽ���ׂĂ̓����͖��Ӗ��Ȃ��̂Ɖ�����ɈႢ����܂���B �Ō�ɂ�����w�l�ɐ\���グ�x�����́A�F����͊��ɕ�ł���A���͕�ƂȂ�ׂ����X�ł���܂��B��Ƃ��Ă̐ӔC�̒��Ɏ���̐l�ԋ���Ƃ����d��Ȗ{���̑����邱�Ƃ�؎��ɔF�����Ē����x���̂ł���܂��B�i���j���̂�������͗c�t���A���邢�͏��w�Z���w���������Ďn�܂�̂ł͂���܂���B�����Ԃ����ɐV����������^����M���J�n�̎��������Ďn�߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���܂��B�i���j��͎q���̐�����ێ����邱�Ƃ��l���邾���ł͏\���ł͂Ȃ��̂ł���܂��B��l�ƂȂ������ɁA���Ȃ̐�����ێ�����������ɑς��E�сA���a���D�݁A�����������l�ނɊ�^���鋭���ӎu���������l�ԂɈ琬���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���܂��B�F���q���ɓ��[��M�i�فj�܂������̍K���̜��������A�P�Ȃ铮���I����Ɏ~�߂邱�ƂȂ��A����ɒm�I�ȍ��M�Ȋ���ɂ܂ō��߂Ȃ���Ȃ�܂���B��e�̑̓����삯���鈤��͓��[���炱��Ɠ����̑̓��Ɉړ������ł��傤�B�i���j����Ȍ��t���K�����ǂ����A���ƂłȂ����ɂ͕���܂��A���͂�����u���[����v�Ƃł����������̂ł��B�ǂ������̕����肫�����P���ɂ��ĕ��}�Ȍ��t���A�F����̐S�̒��Ɏ~�߂ĉ������܂��悤�B���� ���F����̎q����D�������̍Ō�̌��t�ł���܂��v�B |

���R�{ �\�Z/Isoroku Yamamoto 1884.4.4-1943.4.18 �i�V�����A�����s�A������ 59�j2002��10��12��13

|

|

| ���������q��@�𗘗p | �̋��E�����s�̎R�{�\�Z�L�O�� |

�������s�{���s�A�����쉀�̕�

|

|

|

| 2002�@�����쉀�ɂď�����w�����C�R�叫 ���O�ʑ�M�ʌ��ꋉ�R�{�\�Z��x |

2010�@�[��ꎞ�B�ē���������Ɋ��| |

��O���璭�߂鈩�F�̋� |

|

|

|

| 2012�@����҂ň�ꂩ�����Ă���I | �f���ĂȂ����ljE�ׂ����������A�����É�叫 | ���̎��͕�O�ɉ����A�ؔ����I |

���V���A�����s�̕�

|

|

|

| �R�{�Ƃ̕�E�������i2013�j | �u�R�{�\�Z�揊�v�̈ē��B�����ɉ��� | �R�{�Ƃ̕��S�i�B�R�{�����ɘA�Ȃ閼�� |

|

|

| �E����R�Ԗځi�����j�̕���\�Z�B�����Ŗ��� | �u��`�@�a�������ˑ勏�m�v |

|

�u�A�����J�Ɛ푈���邱�ƂɂȂ�A���̓��{�͂Q�x�R�x���œy�Ɖ������낤�v�i�R�{�\�Z�j

��26�A27��A���͑��i�ߒ����B���C�R�ɂ����ĕē������A��㐬���i�����悵�j�Ƌ��Ɂu�m�āE���h�v�Ƃ��Ēm����B�V�����o�g�B���z�㒷���ˎm�E�����g�̘Z�j�B����56�̎��ɐ��܂ꂽ���Ƃ���g�\�Z�h�Ɩ��t����ꂽ�i��45�j�B���w�R�N�̂Ƃ��ɓ�ւ̊C�R���w�Z�ɓ��Z���悤�Ǝu�𗧂āA���H���ςނƒ��тƔӔїp�ɑ傫�Ȉ���т��S�����ĕ������ɂ��������B1901�N�i17�j�A�C�R���w�Z32����200�����Q�Ԃœ��Z�B�������͉���K��i���тP�ԁj�A���c�ɑ��Y�A�g�c�P��A�x��g�i�Ă�����/���тR�ԁA���Ǝ��͎�ȁj�ȂǁB�x��g�͐��U�ɂ킽�閳��̐e�F�ƂȂ����B1904�N�i20�j�A���I�푈���u���B���N�A�C�R���w�Z���ƁB���N�A���ь��Ƃ��ď��m�́u���i�v�ɏ�D���A���{�C�C��Ńo���`�b�N�͑��ƑΌ��B�C�e���y��ō���̐l�����w�ƒ��w�������E�������������ꂽ�B�C��R����A�����ەa�@�ɓ��@�B���a�@�ɂ͕��������o���`�b�N�͑��i�ߒ������W�F�X�g�x���X�L�[����ߗ��Ƃ��Ď��e����Ă����B�މ@��A���m�́u�{���v�A��́u�����v�A�C�h�́u�����v�A�쒀�́u�z���v�ŊC��Ζ��B1908�N�i24�j�A���тƂ��ď��m�́u���h�v��u�@�J�v�i�͒��E��؊ё��Y�j�ɏ�D���A�@�J�ň�㐬���A�����C��A���O�Y����w�������B1911�N�i27�j�A�C�R�C�p�w�Z�ƊC�R�o���w�Z�̋����ɏA���A�����łS�ΔN��̕ē������Ɛe�������ԁB

1913�N�i29�j�A���e���������ŕa���B���X�N�A31�̂Ƃ��ɋ������ˉƘV�E�R�{�ѓ��i���Ă킫�j�Ƃ̗{�q�ƂȂ�B�R�{�Ƃ͕��c�M���̌R�t�E�R�{�����̌����B���N�A�R�{�̓t�����X�A��̖x��g�ƈꏏ�ɕ�炵�n�߂�B

����e�F�̖x��g��1913�N�Ƀt�����X�ɕ��C�B���̗��N�A�x�͑�ꎟ���E����ڂ̓�����ɂ��A�ߎS�ȑ��͐�A�ŃK�X��ɐ�傷��B�x�͋A����A�w�푈�P���_�x���܂Ƃ߁u������ꍇ�ɂ����č��Ƃ��s���푈�F���đP���ƂȂ��ׂ��炸�B�푈�Ȃ�s�ׂ͏�ɁA���A���A���Ȃ�v�Ə������B�x�́A�C�R�͐푈���d�|���邽�߂̂��̂ł͂Ȃ��A���a�ێ������̂��߂ɂ���ƐM�O�����B

1916�N�i32�j�A�R�{�͊C�R��w�Z�𑲋ƁB����ɒ��`�t�X�A�������a�A�������������B���N�A�R�{�Ɩx�͋��Ɍ������A�V���������R�ɍ\���ĉƑ�����݂̕t���������n�߂��B���N�A�R�{�͊C�R�Z�p�{���ɏ������R�������ɖv�����Ă����B

1919�N�i35�j�A�č��ɂĒ��ĕ����ƂȂ�{�X�g���̃n�[�o�[�h��w�ɂQ�N�ԗ��w�B�č��ł̓f�g���C�g�̎����ԍH��A�e�L�T�X��J���t�H���j�A�̑�K�͖��c�A���{��10�{�ȏ�̍H�ꐶ�Y�ʁA�L���Ȑ��������Ɉ��|���ꂽ�B�����A�����Y�o�ʂ͓��{��741���o�����A�č��͂S��4293���o�����Ɩ�60�{�̍�������A���{�ł͒��������������Ԃ��A�č��ł͔N��200��������Y����Ă����B�����A��s��NC-4���吼�m���f�ɏ��߂Đ������Ă���A�R�{�͍q��@�̐i���ɍł��S�����B

��1921�N�A�x��g�̓��V���g���C�R�R�k��c�ɐ����Ƃ��ďo�ȁB���{�͌R�͌����ׂ̈ɍ��Ɨ\�Z�̂R���̂P���₵�Ă���A��ȑS���̊C�R��b�E�����F�O�Y�Ɩx�͌R�k��]��ł����B���{�C�R�͐�͕ۗL�ʂ�Ήp�ĂV�����咣���Ă������U���ō��ӂ����B

1922�N�i38�j�A���B�E�č������@�B����̐푈�ɂ�����q��@�̏d�v�������������������A�A����ɍq����̋����������ƂȂ�B1925�N�i41�j�ɒ��đ�g�ٕt�����Ƃ��čĂѓn�Ă��A���X�N�A�����h�o�[�O�̑吼�m�g�������h���f��s�����̔M���ɐڂ���B���Ă���O�Ɍ��������R�{�́A���ۓI�Ȏ�������R�l�ƂȂ����B

1928�N�i44�j�A���m�́u�\��v�͒��A���u�ԏ�v�͒����C�B���N�A�����ɂȂ����R�{�͕⏕�͂ۗ̕L�������߂郍���h���C�R�R�k��c�i1929-30�j�Ɏ��Ȑ����Ƃ��ĎQ������i�R�{�𐄑E�����͖̂x�j�B���{�C�R�͂��̂Ƃ����Ήp��7�����咣�������A����X���Y�S����10�F10�F6.975�Œ��������B�����܂ł��V���ɂ���������ɖҔ������C�R�������R�{���u�R�l�͏オ���߂���R�I�𗐂��悤�Ȃ��Ƃ͂��Ă͂Ȃ�Ȃ��A���d����v�ƂȂ��߂��B

�������h���R�k���͊C�R�̑g�D�ɋT��ށB���Ɏ^�������g���h�h�͉����F�O�Y�𒆐S�Ƃ����x��g�A�R�����V�i��u�C�R�ȁv�B�������g�͑��h�h�͉��������Ȃǁu�R�ߕ��v�B

1930�N�i46�j�A�C�R�q��{���Z�p�����ɏA�C���A�q�͂̋�����ϋɓI�ɍs���A���Ԋ�ƂɁu���Ă�葬�x�ŏ���q��@���J������v�Ɣ��j���������B

1931�N�i47�j�A���{���R�����B�E�����œ얞�B�S���j���Ē����R�̂��킴�ƋU��A�U�����J�n��������Ύ������u���B���R�͂T�J���Ŗ��B�S�y�𐧈������B�R�{�͂��̌R���s���œ��{�����ۓI�ɌǗ����邱�Ƃ����O���A�嗤�ɂ�����g���헪�ɔ������B��C�ɔh�����ꂽ�x�́A���{���̍U�������Ԑl�ɔ�Q��^���Ȃ��悤���ӂ���Ǝw���B������͑��h�́u�퓬�ɏ��ɓI�v�Ɣᔻ�����B

1933�N�A���{�͍��ۘA������̒E�ނ�ʍ��B���N�A�C�R�ł͑�p�����i�݂˂��j�C�R��b��͑��h�i�R�g�h�j�ɂ��A���h�i�R�k�h�j�Ǖ��l������p�l�����n�܂�A�ŏ��ɏ��h�̒��S���������C�R�����E�R�����V�i�叫���R��ǂ��A�O�R�ߕ����E�J�����^�叫���\�����ɂ��ꂽ�B�R�{�͖x����邽�߂ɊC�R�g�b�v�A�͑��h�̒��S�l���E�����{�������i�Ђ�₷�����j�Ɂu�x��v�E�ɂƂǂ߂ė~�����v�ƒ��i�����B

1934�N�A������h���C�R�R�k��c�̗\�����̓��{��\�ɔC�����ꂽ�R�{�͓n�q�B���̌�A�p���ɖx��g���R��ǂ��\�����ɕғ����ꂽ�Ƃ̒m�点���͂��B�R�{�́u���m��1����Ɩx�̓��]�́A�ǂ��炪�d�v���������Ă���̂��B�C�R�̑�n���l�����v�ƕ������B�R�{�̖x���̎莆�u�N�̉^�������m�B�C�R�̑O�r�͐^�Ɋ��S�̎���Ȃ�B���̂悤�Ȑl�����s���鍡���̊C�R�ɑ��A�~�ς̂��߂ɓw�͂�����������v����v�i1934�N12���X���j�B1935�N�Q���ɋA�������R�{�́A�̋��̒����Ɉ��������莸�ӂ̓��X���߂����B�ޖ��܂ōl�����R�{���A�x���u���O�܂ŋ��Ȃ��Ȃ�����C�R�͂ǂ��Ȃ�v�Ɛ������R�����ɖ߂����B12���A�C�R�q��{�����ɏA�C�B���Y�q��@�̊J���ɐ��͂𒍂��B�R�{�͖x����炷�啪�̔_���܂ʼn��x���K��A�ďA�E��̔�s�@������Ђ��Љ���B

1936�N�i52�j�P���A���{�̓����h���C�R�R�k���̒E�ނ�ʍ��A�ȍ~�A�������R���g���̓���˂��i�ށB���N�Q��26���Ɂg��E��Z�����h���u�����A�����h�̊C�R�N�m�������������߂Ă����Ƃ�����ꊅ���Ēǂ��Ԃ��Ƌ��ɁA���c�[�����b�̋~�o�ɐs�́A�܂��e�e�R���𗁂т���؊ё��Y���]���̂��߂Ɉ�҂���z�����B12���A�i��C�g�C�R��b���琭����r���ĊC�R�����i�C�R�i���o�[�Q�j�ɏA�C�B

1937�N�i53�j�A�嗤��ḍa���������������Ė{�i�I�ɓ����푈���n�܂�B�����E�C�쓇�̌R����̂ɂ��ĎR�{�͕ĉp�Ƃ̊W���������O���Ĕ����������͋��s���ꂽ�B

1939�N�i55�j�A���R�𒆐S�Ƀ\�A���̂��߃h�C�c�A�C�^���A�Ƃ̌R�����������߂鐺��������B�����̓t�@�V�Y�����Ƃł���A�R�������͕ĉp�Ƃ̑Η����Ă�ł��܂��B�R�{�͒��Čo��������Ă̈��|�I�ȍ��͍���Ɋ����Ă����B�u���݁A���E�����n���āA��s�@�ƌR�͂ł͓��Ă��擪�ɗ����Ă���Ǝv�����A�������A�H�Ɨ͂̓_�ł͑S����r�ɂȂ�ʁB�č��̉Ȋw�����ƍH�Ɨ͂����킹�l���A�܂��A���̐Ζ��̂��Ƃ����Ƃ��Ă݂Ă��A���{�͐�ɕč��Ɛ키�ׂ��łȂ��v�B

�c�����댯�ɂ��炷�R��������j�~���邽�߁A�C�R�����̎R�{�A�C�R��b�̕ē������i�Q�N�O�A�R�{�������������C�R��b�ɏA�C�j�A�C�R�R���ǒ��̈�㐬���i�����悵�j�̂R�l�ŗ��R�ɒ�R�����i�ē��͘I�E�����ɁA���̓X�C�X�E���E�ɂɒ��o�����������j�B�ē��͗��R����ΕĐ푈�̏��Z�����u���Ă錩���݂͂���܂���v�ƒf���������A���_�͓��I�푈�̏�������u���{�C�R�͐��E�ŋ��v�u�A�����J�����ɑ��炸�v�ƕ����������Ă����B����ɂ́A�C�R��������������^���̐����N�����B�C�R�Ɨ��R�͗\�Z�̎�荇���ł��̂�������Ă������߁A�R�͌����ő��z�̗\�Z�Ă����C�R���A���ɂȂ��āu�푈�͂ł��Ȃ��v�ƌ����Ȃ����������炾�B

�R�{�A�ē��A���́g���h�R�l�O�h�́u�������v�Ɣᔻ����A�R���ǂɁu�ĉp�����o�ϓI�����𐬂����Ƃ��R����̂��v�Ɩ₢������R�{���A�E���́g�����h�ƌĂB�R�{�̈ÎE�v�悪�\�����Ȃ��A�O���������ɖ��������錈�ӂ������R�{�͈⏑���L�����B�u����ŌN���i�����j�ɕ�͕̂��l�̖{�������A���ꂪ���ł��낤���Ȃ��낤���ς��͂Ȃ��̂��B����A���Ŏ��ʂ��Ƃ������_�i�O�������^���_�j�ɒ�R���A���`���т��Ď��ʕ����{���͓����ςȂ��ƂȂ̂��v�i1939�N�T��31���j�B�����̌�q���t���A����ɋ@�֏e��������ꂽ�B���̌�A���{�Ƃ̌����i�܂ʂ��Ƃ���q�g���[�̓\�A�Ɠƃ\�s�N��������B���R�́u�\�A���̂��߁v�Ƃ�����`�������A�O�������̌��͑ł���ꂽ�B�����ɔ����Ă������a�V�c�́u�C�R���悭����Ă��ꂽ�������ŁA���{�̍��͋~��ꂽ�v�Ɗ�B

���N�W���A�C�R��b�E�ē������́A�g����ȏ�A�R�{�����R�ƑΗ�����Ζ{���ɎE�Q�����h�Ɛg�̈��S��S�z���A�R�{�𐭎��̕��䂩�牓�����邽�ߊC��Ζ��ƂȂ�A���͑��i�ߒ����i���́g����h�j�ɔC������B���̂Q����A�i�`�X�h�C�c���|�[�����h�ɐN�U���A���B�ő���E��킪�u�������B

1940�N�A�g56�h�ő叫�ɏ��i�B���N�U���A�h�C�c���t�����X�����������ĉ��B�̑唼���x�z����ƁA�R���ł́g�h�C�c�͉p����|���ɈႢ�Ȃ��A�h�C�c�ƌ��Ԃׂ��h�ƍĂюO���R�������̋C�^�����܂�B���R�͓����푈�ɍs���l�܂��Ă���A�ŊJ�̂��ߓ��������߂��B�����p���Ɛ���Ă����h�C�c�Ǝ�����߂A�ĉp�Ƃ̊W������I�Ɉ������푈�͔������Ȃ��B�������̎R�{�͘A���͑��ɐg��u���������f�̏�ɂ��Ȃ������B���R�Ƃ̋������d��C�R��b�E�y��Îu�Y�́A���R��b�E�����p�@�ɉ������A���ƈɎO�������̒��������肷��B���̕�����R�{�͌���y���b�ɋl�ߊ�����u���������߂Ă��������̐��{�̕����v��́A���̂W���܂ʼnp�Č��̎��ނł܂��Ȃ����ƂɂȂ��Ă���܂����B������ɎO�������̐������������ł́A�p�Ă��̎��ނ͕K�R�I�ɓ���ʂ͂��ł���܂����A���̕s���������Ȃ����߁A�ǂ������v��ύX�����ꂽ�̂��������Ē��������v�u�������ق��Ă���v�u���قł��ނ��I�v�B

�R�{�͋߉q��������u�������{���A�����J�Ɛ푈������ǂ�Ȍ��ʂɂȂ�Ǝv�����v�Ɩ���A�����������u���Ɍ��ꓹ�f�B�����͐�͂Ŗ��𗎂Ƃ����낤�B�����ē������゠����͎O�x���炢�ۏĂ��ɂ���Ă��܂����낤�v�B

1940�N�X��27���A���ƈɎO����������������R�{�͋L���B�u�����ł͍��͖łтȂ��B���A�푈�ł͍����łт�B����������邽�߂ɁA�푈�ɓq����Ƃ́A��q�]�|�i���ォ���Ă�Ƃ��j���͂Ȃ͂������v�B�����ĎR�{������Ă����ʂ�A�č��͗��N�W���A���{�ւ̐Ζ��֗A�ɓ��݂������B�Ζ��̂W����č��ɗ����Ă������{�͒ǂ��l�߂��A�Ζ������邽�߂ɓ���̉p�ė��̐A���n��D�����j�𗧂Ă�B

���u�č��ȂǑ�a���̑O�ł͂ЂƂ��܂���Ȃ��v�Ƃ������_�ւ̎R�{�̓����B�u�č��l���ґƂ��ア�Ƃ��v���Ă���l������������{�ɂ͂���悤�����A����͑�ԈႢ���B�č��l�͐��`���������A�̑�Ȃ铬���S�Ɩ`���S�������ł���B���������E����̗��t�����鎑���ƍH�Ɨ͂�����B���{�͐�ɕč��Ɛ키�ׂ��ł͂Ȃ��v�B

1941�N�i57�j�ɓ���Ɠ��{�͑ΕĊJ��ւƓ˂��i�݁A����Ȃ��ƂɑΕĐ푈�������ׂ��w�͂��Ă����R�{���U�����𗧈Ă��闧��ɂȂ��Ă��܂��B�߉q��������ΕĐ푈�̌��ʂ����ꂽ�R�{�͂����������B�u������ƌ�����Ώ��ߔ��N��1�N�̊Ԃ͐����\��Ă����ɓ����B�������Ȃ���A�Q�N�R�N�ƂȂ�ΑS���m�M�͎��ĂʁB�O����o�����̂͒v�����Ȃ����A�����Ȃ肵��͓��Đ푈���������l�A�ɗ͌�w�͊�Ђ����v�B

���N10��11���̖x��g�ւ̎莆�u�吨�͊��ɍň��̏ꍇ�Ɋׂ肽��ƔF�ށB�l�Ƃ��Ă̈ӌ��i�J�픽�j�Ɛ����̌��ӂ��ł߁A���̕����Ɉ�r簐i�̊O�Ȃ����݂̗���͂܂��ƂɕςȂ��̂Ȃ�B��������i�V���j�Ƃ������̂��v�B�T����A���ďՓ˂�������悤�Ƃ��Ă����߉q���t�͑ސw���A10��18���A������t�����������B

�č�������ƂȂ�ƒʏ�̍��ł͏����̌����݂��Ȃ����߁A�R�{�́u�^��p��P���v���v��B�J��Ɠ����ɐ搧�U���ő�Ō���^���A�č����̐�ӂ��������Ĉ�C�ɐ푈�I���ւƓ������Ƃ����B����A���ł��^��p�U���𒆎~���Ĉ����Ԃ��̐����g�B11��13���A�C�R�w�������W�߂āu�i�푈����́j�ΕČ������������Ȃ�Ώo�������Ɉ����g���𖽗߂���B���߂���̂����Ȃ�Α����P�ނ���v�ƌP���B�����̎w�������u���͂��̎����ɂ͊��ɓG���ɔ�э���ł���A�����I�Ɏ��s�s�\�v�ƈًc��������ƁA�u���̖��߂��ċA�ҕs�\�ƐM����w�����͑������\���o���v�Ɣ������B

1941�N12���Q���A�Ō�܂Ő푈����̖]�݂��̂ĂȂ������R�{�́A���a�V�c�̒�ł���C�R�Q�d�E�����{��m�e���ɗ��ݍ��݁A�Z�i�V�c�j�ɊJ��������悤���i���Ă�������B������ēV�c�͓�����S�l�ɑ��k�������A�J��H���ɕύX�͖��������B���̓��A�x��g�͎R�{�ɋɔ�ŌĂяo���ꂽ�B�u�ǂ������v�u�Ƃ��Ƃ����܂�����v�u�������c�v�u�����x���c�����Ƃ��A���������Ì�������l�Ȃ��ƂɂȂ�A�o�������͂��������Ԃ������̎蔤�͂��Ă��邪�c�ǂ����ˁv�B�Q����A�x�͉��l�w�ŎR�{�ƈ�������킵�Č�����B�u����A���C�Łv�u���肪�Ɓc�������͋A���ȁv�B���ꂪ�Q�l�̍Ō�̕ʂ�ƂȂ����B

��S�͑��i�ߒ����E��㐬���̊J�팈���̉�z�u�R�{����A��ςȎ��ɂȂ�܂����˂ƌ����Ɓg����h�ƌ����Ă܂����B��́A���c�C�R��b�͂����������ƂɂȂ������Ƃ��A���Ƃ̑厖���Ƃ������Ƃ����Ă�ł��傤���˂ƁA���Ɏ��͕s���ł����ƌ������̂��A�R�{�����������ł���A�g����͂��߂ł����j������ȁh���āB������R�{������g�����A�����܂ŗ������ǂ��A�����h�ƍl������Ȃ��ł����v�B

1941�N12���W���A�����U���i���n���ԂV���ߑO�U�����j�A�U�ǂ̋����܂�30�ǂ̊͑����^��p���ɓ����B��ꂩ��350�@�̐퓬�@�A�����@�A�}�~�������@����ї������B�č��͓��{���R���s�����N�����Ȃ�}���[�������t�B���s���ɏ㗤����Ɠǂ�ł������߁A���S�ɋ���˂��ꂽ�B�V��53���A�u������P�j�����Z���v��\���u�g���E�g���E�g���v���œd����S�@�ˌ��B�u�A���]�i�v�Ȃǐ�͂T�ǂ𒾖v�����X�ǂ��j���A188�@�̔�s�@�������H�Ŕj��A�đ��͖�3600�l�����������i��������2400�l�j�B�������A�ő�̕W�I�������G���͉��K�̂��ߍ`���ɂ��Ȃ������B��Q�g�U���̕K�v�����������U�����w�������͑��h�̓�_����E�i�ߒ����͍q���ł͂Ȃ��A�͒��̏��Ղ�����Ĉ����Ԃ��Ă��܂����B

���̐킢�ɓ������ꂽ�[����i�뎮�͏�퓬�@�j�͋@�̂��y���A�����̏펯��ł��j��q�������Ɛ��E�ō��̉������ւ����B�q��@���������������͂�������50m�قǒ���ł���G�Ɍ������ĕ��サ�Ă������A�^��p�͐��[����14m�����Ȃ����߁A���n�ȃp�C���b�g�ł͋������C��ɓ˂��h�����Ă��܂��B�R�{�̓p�C���b�g���������x���P�������Đ��ʃM���M�����瓊�������邱�Ƃɐ��������B�P���ɌP�����d�ˁA�s�\���\�ɂ����B

�^��p�U���̂P���ԑO�ɁA���{���R�̓}���[�����̏㗤�ɂ������B�����A���{�C�R�q������t�B���s���E���\�����̃A�����J�R�q���n�����q��@�𑽐��j���B

���̊�P��A�R�{�͜��R�Ƃ���B�u��P�ł����Ă����z���O�ɍU�����Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������ۓI���[�������邽�߁A�R�{�͌R�ߕ��ɑ��A�^��p�U���̑O�ɐ��z�����s�����Ƃ����x���O�������Ă����B�Ƃ��낪�����I�ȃ~�X�Ő��z���͕đ��ɓ͂��Ă��Ȃ������B����ɂ��R�{�͕��m�̒p�J�ł���g���܂������h�̉�����w�������ƂɂȂ�B���[�Y�x���g�哝�͕̂č����Ɂu��x�Ƃ��̂悤�Ȕ������s�ׂ������Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ɖ������A�č����́u�������o�[�E�p�[���n�[�o�[�v���������t�ɒc���B�R�{�͎��g���`���Ă����푈�̑����I���Ƃ͐^�t�ƂȂ�S�ʏՓ˂ɕđ��̑ǂ�点�Ă��܂����B�č��͈�N��ɂ͔N�ԂQ���T��@�ȏ�̍q��@�Y����B

1942�N�i58�j�A�^��p�U���̗��������A�����͐폟�C���ɕ����Ԃ��Ă������A�R�{�͌É���ꈶ�̎莆�Ɂg�^��p�͉p�Ăɂ��Ă݂�Ύ������ɂ�����Ǝ����܂ꂽ���炢�Ȃ��́h�Ɨ�ÂȌ������L���A�u�����̌y���Ȃ鑛���͐��ɊO���������ƂɂāA���̗l�ɂĂ͓����̈ꌂ�ɂĂ����܂��k�ݏオ��̂ł́v�u���߂ăn���C�ɂċ��̎O�Ljʂ������ߒu���Ǝc�O�v�i1942�N�P���Q���j�ƒԂ��Ă���B�Q���A���͂��u��a�v�ɕύX�B

�U���T���A�č��̍��͂��l���đ��������ɂ���������R�{�́A�^��p�U���Ŏ�蓦�������ċ������ł��ׂ��A�q���͂S�ǂ���Ƃ���47�ǂ̑�@�������ŁA�����m�~�b�h�E�F�[�����̕ČR�����n���U�������B�����A�Í������O�ɉ�ǂ���đ҂������U�����A�����S�ǂ����߂��i�ԏ�A����A�����A�j�A�d���m�͂P�ǁA�q��@��300�@�A������3000���ȏ���u���ԂɎ������B�Ђ�č��͋��1�ǁA�q��@��150�@�̔�Q�ɂƂǂ܂�A���̑�s�����ɐ푈�̎哱�����A�����J�Ɉڂ��Ă��܂��B���{���ɂ̓��[�_�[���Ȃ��������Ƃ����s�̕�����ڂƂȂ����B���q�����i�ߊ��̎R�����������͒��v����u�v�Ɖ^�������ɂ����B

1943�N�Q���A�K�_���J�i�����ŌǗ����Ă������{���i���ɐ펀�Q���A�����쎀�҂P���T��l�j���~�o���邽�߁A������쒀�͂�S�ē�������P�����̋~�o�ɐ����B���̂Q�J����A�S��18���ɎR�{�̓��o�E���ŏ��������サ�A�����čőO���̃u�[�Q���r�����o������n�֕��������������ߎ��@��s���A�Í��d�����ǂ����ČRP-38�퓬�@18�@�̑҂����������B�R�{����q����퓬�@�͂U�@�B���̍U���̑O�A�����m�͑��i�ߒ����E�j�~�b�c�́g�R�{�����D�G�ȌR�l����C�ɂȂ�Ȃ�U������T���˂h�Ɩ{���Ɏf���𗧂Ă��B�́u�R�{�ɑ���悤�ȌR�l�͎R�����������A�ނ͐�̃~�b�h�E�F�[�C��Ő펀���Ă���̂ŎR�{�@�����Ă��č\��Ȃ��v�B�R�{�@�͂V��45���Ɍ��Ă���A�S�[�͓��I�푈�Ŏ���ꂽ����̎w�Ŗ{�l�m�F�����ꂽ�B�R�{�͉E��ŌR�����������܂ܐ▽���Ă����B���N59�B�R�{�̓��o�E���Ɍ������O�ɁA�┯���ɓ���Ėx�ɑ����Ă����B

�U���T���A�����Ƃ��č����B�����ψ�����ē����������߁A�i�Ւ��͊C�R���w�Z�����̉���K�ꂪ���߂��B�����������ɂ��ꂽ�̂́A��O�ł͎R�{�����P�l�ł���B�����͑�`�@�a�������ˑ勏�m�B���O�ʁE��M�ʁE���ꋉ�B�l�X�̊ԂŎR�{�͐_�i�����ꂽ���A�R�{���g�͌R�l�̐_�i����ь������Ă������Ƃ���A�g�R�{�_�Ёh�̌����̘b���o��ƁA�u�R�{�����f����v�ƁA�ē������A�x��g�A��㐬���炪���������A�_�Ђ͍���Ȃ������B

��͓����̑����쉀�̃��C���X�g���[�g�Ƃ���������ʋ�ɂ���B��̕����͕ē����������|�B�E�ɓ��������Y�����A���ɌÉ�叫�̕悪���ԁB��N�A�⍜�͐V���������s�̒������ɉ������ꂽ����͑����쉀�Ɏc���ꂽ�B

�u�����E����āA�����������ł��l�������Ă����႟�A����ł�������v�i�C�R��v���E����叕���̎莆�j

�x��1959�N��75�Ŗv�����B�ӔN�̖x�͎R�{�̖{�S�𐢂ɓ`���邽�ߎ�L�w�ܕ��^�i���ق��낭�j�x���܂Ƃ߁A���̂悤�ɎR�{�̐^�ӂ��܂Ƃ߂Ă���B

�E�ΊO���d�_�����Ă��ċ�В��������悤�Ȍ������D�܂��肵���B

�E���ƐڋߎO�������ɂ͐g����q���Ĕ������肵���B

�E�Ήp�Đ푈�ɂ��Ă͑�`�����̏���A�y�сA���ƈ���i���j�̌ڗ��i�����j���肵�āA���{�I�ɔ������肵���B

�E���S�i���イ����/�^�S�j��莞�ǂ̕��a������M�]�����肵���B

�E�͑��i�ߒ����Ƃ��Ă͍��Ƃ̗v�����鎞�ɂ́A���Ƃ��l�Ƃ��Ă̈ӌ��Ɛ����Ȃ�Ƃ�����A���s���ڗ����邱�ƂȂ��őP��s�����Ă��̖{���Ɉ�r簐i���ׂ����̂Ȃ�ƂȂ��鎖�B

���V���������s�ɎR�{�����L�O����������R�{�̋���������B�������ɂ͐��Ƃ̍���Ƃ���������Ă���B

���R�{�͏��w�������������t�@�����^�[�ɂ����J�ɕԎ��������Ă����B

�����Ă��ꂽ����@�̍����������̎R�{�\�Z�L�O�قŌ��J����Ă���B

���R�{�͏����ɂ��āu�\�����ɂȂ����烂�i�R�ɏZ�݁A���[���b�g�Ő��E�̊Րl�̋��������グ�Ă��v�ƌ���Ă����B

���R�k��c�œn�Ē��A�R�{���R�[�q�[�ɑ��ʂ̍��������邽�߁A���Ȏ҂��u�����Ԃ�Ó}�ł��ˁv�Ɛ���������ƁA�u�ł��邾���A�����J�̕������g���Ă��v�ƃW���[�N�B

���u�����͐�ɉR���]���Ă͂Ȃ�ʁB�R���]���l�ɂȂ�����A�푈�͕K��������v�i1942�N�R���j�B

���u�G�͂����ċ��ꂴ����A�����ɂ͋��ꂢ�邱�Ƃ�����B�������X�i�ӂ�Ղ�/�ŗ�j�Ƃ��ӂׂ����v�i1942�N11���j

���R�{�͒����̕����w�i�n�@�x�ɂ��鎟�̈�߂ɋ������Ă����u���i���Ɂj��Ȃ�Ƃ����ǂ��킢���D�߂ΕK���S�ԁB�V�������Ƃ����ǂ��킢��Y���ΕK���낤���v�B

���u�ꏫ��F����������ɂ��ނ̂Ƃ��ɂ��炸�B�����A���̐l�����āA�Ăт��̐l�Ȃ��v�i�x��g�j

�k�Q�l�����l�w�R�{�\�Z�̂��Ƃx�i��얾�Y�j�A�G���J���^������S�ȁA�u���^�j�J���ۑ�S�Ȏ��T�A�w�R�{�\�Z�̐^���x�iNHK�j�A�wTHE���j��`�x�iBS-TBS�j�A�E�B�L�y�f�B�A�B

|

����� ����/Shigeyoshi Inoue 1889.12.9-1975.12.15 �i�����s�A�{���s�A�����쉀 86�j2011

�@

�@ �@

�@

|

|

|

| �����쉀�̉��܂����ꏊ�ɖ����Ă��� | �u���ƔV��v�B�����̊C�R�叫�I | ������R�ԖڂɁu�����v |

| �Ō�̊C�R�叫�B�{�錧�o�g�B�R�{�\�Z�A�ē�������Ɠ��ƈɎO�������ɔ������B��͋��C��`��ᔻ���A�C�R�̋�R����͐��B�R���ǒ��E��l�͑������E�C�R�����Ȃǂ��C�B�C�R�R�ߕ����哱�����u�R�ߕ��ߋy�яȕ��ݏK������āv�ɋ��������A��_���ꂪ�u���O�̂悤�ȓz�͎E���Ă��܂����v�ƌ��V����ƁA�p�ӂ��Ă����⏑���o���āu�������Ȃ���B����ł��ӎu�͕ς��Ȃ��v�Ƃ͂˂����Ƃ����B�R���ǒ��E��l�͑������E�C�R�����Ȃǂ��C�B�J�팈�莞�A��������u�J�킨�߂łƂ��������܂��v�ƌ����A�u�����߂ł������o�J�����E�v�Ǝ�������Ƃ����B ����㐬����^ �E�u�q�b�g���[�͓��{�l��z���͂̌��@���������A�������h�C�c�̎��Ƃ��Ďg���Ȃ�A����p�ŏ������Ŗ��ɗ������ƌ��Ă���B�ނ̋U�炴��Γ��F���͂���ł���A�i�`�X���{�ڋ߂̐^�̗��R�������ɂ���̂�����A�h�C�c�𗊂ނɑ���Γ��̗F�M�ƐM���Ă�������́A�O�v�O�Ȃ̗v����A���������ށv �E�u���R�̖{���́A���Ƃ̑�����i�삷�邽�߂ɂ���B�����̓����ɒy���Q���邲�Ƃ��́A���̖{���Ɉᔽ���B�O���i��ꎟ���j�ɁA���{���Q�킷����ד��Ȃ�B�C�R�������i���ƈɎO�������j�ɔ�����傽�闝�R�́A���̍��R�̖{���Ƃ������{�ϔO�ɔ�����B�����鎩���I�Q��̖��Ȃ�B���Ƃ����������A�����U������ꂽ��ꍇ�ɂ��A�����I�Q��͐�ɕs�^���ɂ��āA���̐��͍Ō�܂Ō������ď��炴�肫�v���W�c�I���q���ɔ����Ă���B |

���ē� ����/Mitsumasa Yonai 1880.3.2-1948.4.20 �i��茧�A�����s�A�~���� 68�j2012

�@

�@ �@

�@

|

|

| ���ĊJ��ɔ������E�C����C�R�叫 | ��O�̈ē����ɂ́u�~���̈̐l�@�ē������V��v�Ƃ����� |

| ��37����t������b�ł�����ĊJ��ɔ������C�R�叫�B��23��A���͑��i�ߒ����B���I�푈�ɏ]�R��A���[���b�p�ɒ��݁B���O�̍��͍���Ɋ�����B�V�c�̐M���������A1940�N�A60�ŊC������ƂȂ邪�A���ƈɎO�������ɔ����A���R�ɂ�蔼�N�Ŏ��E�ɒǂ����܂ꂽ�B ����ސw��A������t�łS�x�ڂ̊C���ɕ��A���A��A���v玁A�����̊e���t�̊C��������ɗ�C���A�����m�푈�I���Ɛ�㏈���ɐs�͂����B�M�ꓙ�A�]��ʁB |

���I�� ����/Tadamichi Kuribayashi 1891.7.7-1945.3.26 �i���쌧�A����s�A������ 53�j2008

�@

�@

|

|

|

| �C�Ï��i�����j����e��������̂ŌR�������Ȃт� | �������̎R��Ɂu�G�R�[���E�h�E�}�c�V���v�̒g�� | �����ƕ���̃R���{�ɋ������i���v�ԏێR�M�H�j |

|

|

| ���ʂ̈ē��Ɂu�I�ђ����v�̖��O���h�[���Əo�Ă��� |

�u����������̎莆�E��f�L�O�@�N�����g�E �C�[�X�g�E�b�h�ēv�ƍ��܂ꂽ�����̐Β� |

|

|

|

| �[�z�𗁂т�I�ђ����̕�B���ĊJ��ɔ����Ă��� | �u���R�叫�v�Ƃ��� | �������̓��{���͐��s���ŋꂵ�̂ŁA�~�l�����E�H�[�^�[���S�{���������Ă��� |

|

�������̐킢���w���������R�叫�B���쐶�܂�B�Ⴂ���̓W���[�i���X�g���u�]���Ă����B1914�N�i23�j�A���R�m���w�Z���ƁB1923�N�i32�j�A���R��w�Z�����Ȃő��Ƃ��A�V�c���牶���i���j�̌R�������^�����B���N�������O�q�����������B

1927�N�i36�j�A�����⍲���Ƃ��ĕč����V���g��D.C.�ɒ��݂��A�n�[�o�[�h��Ŋw�ԁB1931�N�i40�j�A�J�i�_���g�ٕt�����ƂȂ�J�i�_�֕��C�B1940�N�i49�j�A���R�����ɏ��i�B���ĊԂɐ푈�̋C�^�����܂�Ȃ��A�C�O�����������č��ʂ̌I�т͍Ō�܂ŊJ��ɔ�����B1941�N�i50�j�A12���ɊJ�킷��Ƒ�23�R�Q�d���Ƃ��č��`�ցB1943�N�A���R�����ɏ��i�B������1944�N�i53�j�U���W���ɗ������̎�������i�ߊ��Ƃ��Ē��C����B

�I�т͕č��Ƃ̈��|�I�Ȑ�͍����n�m���Ă���A�������ɋ���Ȓn���w�n��z���S����v�lj����A�ČR�㗤�O�͖̊C�ˌ����g���l���ł��̂����B1945�N�Q��19���ɕČR���������ɏ㗤���J�n����ƁA�ŐV�s�̑����ł����߂��ĊC�����V���l�ɑ��A������H�����R�������{���Q���l���Q�����U���œO��R�킵���B�Q��23���ɋ��_�̐����R��ČR�ɐ�̂�������R�͑����B�I�т͕������ɖ��d�ȋʍӓˌ����ւ��A�{�y�h�q�̎��ԉ҂��̂��߂Ɏ��v��֎������B�������̖ʐς͓����s�̖ʐς�100���̂P�����Ȃ��A�ČR�i�ߕ��́u�T���ԂōU���\�v�ƍl���Ă������A���{�R�͂�����ꃖ��������肫�����B�R��16���A�I�т͑�{�c�ɍŌ�̌��ʓd���œd�B�������ɍŌ�̎w�߂��������u���c��17���鑍�U�������s���G�����ӂ���Ƃ��B�Ō�̈ꕺ�ƂȂ�������܂Ō����������ׂ��B���͏�ɏ��N�̐擪�ɂ���v�B������đ�{�c�́A�I�т𗤌R�ŔN���ƂȂ�53�ŗ��R�叫�ɏ��i�������B���ʓd���10����A�R��26���ɍs�Ȃ�ꂽ���{�R�Ō�̑��U���ɌI�т͊K���͂��O���ĉ����U�����B�I�т͓��{�R�Ŏj�㏉�߂ēG�w�֓ˌ����������R�叫�ƂȂ����B�����̋�́u���ׁ̈@�d���w���@�ʂ����Ł@��e�s���ʂā@�U�邼�߂����v�B

����22�N���o����1967�N�ɌM�ꓙ�ɏ������A��������͂����^�����B2006�N�A�I�т̍Ō��`�����f��u����������̎莆�v�i�N�����g�E�C�[�X�g�E�b�h�ēA�n�ӌ��剉�j�����J����A���̖����L���m����悤�ɂȂ����B

�������̐킢�ł́A���{�R20,933���̂����A����96������20,129�����펀�����B����A�ČR�����܂��펀��6,821���A�폝��21,865���Ƃ����c��ȋ]�����o�����B�P�����L��������1400���̗��R���m�����������́A���A���đo���������ԗ�Ղ��s�Ȃ����E�ŗB��̓y�n�ɂȂ��Ă���B

������������c�������i���������j�ɑ������莆�B�u��������́A���ƂɋA���āA���ꂳ��Ƃ���������A��Ē�������Ă��閲�Ȃǂ����X���܂����A����͂Ȃ��Ȃ��o���Ȃ����ł��B���������B��������͂�������傫���Ȃ��āA���ꂳ��̗͂ɂȂ��l�ɂȂ邱�Ƃ�����v���Ă��܂��B���炾����v�ɂ��A�������A���ꂳ��̌��������悭���A��������Ɉ��S������悤�ɂ��ĉ������B��n�̂���������v�B |

������ �K��/Kotoku Sato 1893.3.5-1959.2.26 �i�R�`���A���c��S�������A��c�� 65�j2014

�@ �@ |

| �R���l������{�������S�����C���p�[�����B���������͂P������l�̕������쎀����~�����߁A ���R�j�㏉�ƂȂ閽�߈ᔽ�̓ƒf�P�ނ��s�����B����͌R�@��c�ɂ����鎀�Y�o��̍s�������� |

|

|

|

| ��c���̓����͍���47�����Ɣ��Α��I | �R��ׂ͍�����������������{����Ă��� | ��c���̖{���B����ɐi�ނƕ�n�� |

|

|

| �u�����K�������Ǖ�̔�v�̖�� | �����ɂ͍��������̕�Q�҂̂��߂ɕW���� |

|

|

|

| �{���e�ɖ����Ă����I | �������A��������������ł��I�I | �����ɂ�錰���肪����ɗ����Ă��� |

|

|

|

| �u�����K���ƔV��v |

�����́u�`���@����K�����m�v |

�u����̂̐����~�������f�� �N�͖��ꂵ�R���̐ӂ߁v �C���p�[�����̃C���h���R�q�}�U����ɂ����ď��R�� �P�ތ��f�ɂ�萶�����ꂽ��炱���Ɋ��ӂ̐�������� ���a�Z�\�N�㌎�\�Z�� ��O�\��t�c���������L�u���V |

|

|

| ������̂���Ɍ���ɁA�����������Љ��ē��� |

�Ō�̕����u�K�������͋��y�����ւ荂�� ���l�ł���A�̑�Ȑ�l�Ƃ��Č㐢�Ɍ��p���� ���������@������\�N�\�@�����K��������v |

|

���R�����B�R�`���o�g�B�C���p�[�����ɂ����āA���{���R�j��A�O�㖢���̎t�c�ƒf�ދp���s���A�����̕����쎀����~�����B1913�N�i20�j�A���R�m���w�Z���Ɓi25���j�B1921�N�i28�j�A���R��w�Z�𑲋Ɓi33���j�B1930�N�i37�j�A���R�Q�d�{���̐�j�ۂɂQ�N�Ԕz������A�����œ����p�@�i��̑�40��j�⏬�隠���i��̑�41��j�ȂǓ����h�ƌ𗬂��A�����Ǝ�`�I�Ȕ閧���ЁE����̋K��쐬�ɂ��֗^�����B����̊���������A�����Q�d�{���ōc���h�̑����ے��E���c���i�ނ������j����ƌ��������܂ɂȂ����Ƃ����B���̖��c���Ƃ́A��15�N��ɗ��R�S�̂�h�邪������I�ȏՓ˂�����B1936�N�i43�j�A�c���h����E��Z�������N�����ƁA������U�t�c�Q�d�����������͓����h�Ƃ��Ēf�Œ������咣�����B

1938�N�i45�j�A���B������[�̍����Ń\�A�R�ƏՓ˂������ە�i���傤���ق��j�����ł́A������75�A�����Ƃ��ĎQ�킵�A���Q���T���ɒB���Ȃ�������܂Őw�n�����炵�A�����Ƃ��Ė���y����B 1944�N�i51�j�A�R��w�����r���}�i�~�����}�[�j����C���h�̃C���p�[�����U������u�C���p�[�����v���v�悷��ƁA�����͕⋋�̍�����咣���A���̂܂܂ł͕����̑唼���A���J���R���ʼn쎀����ƁA��15�R�i�ߕ��ɍ�펞�̕⋋�ʂ̊m������߂��B��15�R�i�ߊ��͈����̂��閴�c�������������B ��1944.3.8-7.3 �C���p�[����� �C���p�[�����͓��{�R�����j�I�s�k���i���A�g���d�h�s�ׂ̑㖼���ƂȂ������B1944�N�A�����m�ŃA�����J�R�Ƃ̋�킪�����Ȃ��A���{�R�͓����푈�𑁂��I��点�A�����嗤�ɔh�����Ă���100���l�̓��{�������R�Ƃ��ē�֑���K�v���������B����A�A�����̓C���h��������q�}�����z���̋�H�Œ����E�����}�R�ɌR�������𑗂�A�����̓O��R�킪�������B�s���l�܂������{�R�́A�C���h�����̓s�s�C���p�[�����U�����A�����x�����[�g���Ւf���悤�Ƃ����B ����S�������͖̂��c������i�ߊ��̑�15�R�A�W���U��l�̑啔���B��15�R�́A��15�t�c�i�R�������t�c���j�A��31�t�c�i�����K���t�c���j�A��33�t�c�i���c���O�t�c���j�ō\������Ă���B�p��R�͂��̓��{�R��{�߂�15�����̕��Ō}���������B ��헧�ē����A�R�����ł͓���킪���܂�ɕ⋋���y�������d������Ɣ��̐������������B�C���p�[���Ɏ��铹�͌������R�x�n�тŁA���ɒ����܂łɓ��{���͎Q���Ă��܂��ƍl����ꂽ�B ��j�����ҁE�g�쐳�����́u���̍�킪�@���ɖ��d�Ȃ��̂��v����₷���������Ă��遨�u�C���p�|�����Ɖ��肵���ꍇ�A�i�����̑�31�t�c���ڎw���j�R�q�}�͋���ɊY������B��31�t�c�͌y���t�߂���A��ԎR�i2542m�j�A����A�������x�i2890m�j�A���R���o�ċ���ցA��15�t�c�͍b�{�t�߂�����{�A���v�X�̈�ԍ����Ƃ���i���P�x3180m�j��ʂ��Ċ��������ƂɂȂ�B��33�t�c�͏��c���t�߂���O�i���鋗���ɑ�������B����30kg�`60kg�̏d�����œ��{�A���v�X���z���A�r���R���Ő퓬�������Ȃ���Ɍ��������̂Ǝv�����̑z���͕t���B����̕�⋊�n�i�����W�Ϗ�j�͉F�s�{�ɁA�����w������R�i�ߕ��̏��ݒn���C�~���E�͐��ɑ�������v�B �@  �@ �@ ���т�2000m���̎R�X�B�����ł����s�R�̍�����\�z����邤���A�Ԃ��Ȃ��J�G�ɓ��邱�Ƃ����肾�����i�N�ԍ~����9000�~���B���{�̕��ς͖�1700�~���j�B��̂悤�ɍ~�葱����J�œD��ɂȂ����R����啔���Ői�R�ł���̂��B�Ԃ��g���ʖ��тłǂ�����ĐH�Ƃ�⋋����̂��B����������15�R��56���g���̕⋋�������K�v�Ȃ̂ɁA�U���g����̗A���͂����Ȃ������B��15�R�����ō��ɔ����Ă����Q�d���E�����M�Ǐ����́A�A�C����͂�1�������Ŗ��c���i�ߊ��ɔ�Ƃ���A�㋉�i�ߕ��ɂ����������R�ł́A�����{�ɔ��������Q�d�����E��c�������X�R���ꂽ�B�C���p�[����픽�Ύ҂́u��a��������Ȃ��v�Ɣr������镵�͋C���R�ɕY���A���Ύ҂͎���Ɍ�������Ă������B ���c���i�ߊ��́u�����s���͓G�⋋��n���̂���ΐS�z�Ȃ��v�ƍl���A�܂��⋋�������������Ƃ��āu�W���M�X�J���v�����l�āB����́A���A���M�A�r�Ȃǂɉו���ς�ōs�R�����A�K�v�ɉ����ĐH�p�ɂ��Ă������̂������B���ʁA�r���}���R������r�A���M�������ƈړ������ɂ����i�����R�����̋��͌��n���B����Ă���A�_�Ƃ͖��̎��ɑ厖�ȋ������o���ꂽ�j�B���̑��A�瓪���̏ۂƁA�R�n�P���Q�瓪�������^���p�Ɏg�����ꂽ�B �������ĂR���W���A�C���p�[���U���킪�n�܂����B��15�t�c�Ƒ�33�t�c�͒��ڃC���p�[����ڎw���A�����̑�31�t�c�̓C���p�[���ɋ߂��R�q�}�ɐi�������B�����̍s�R�͏������������A����͉��n�֗U�����ނ��߂̘A���R��㩂������B�W�����O���̐i�R�͍�����ɂ߁A�ƒ{�̔������앝600m�̃`���h�E�B����n�͎��ɗ�����Đ����A����ɃW�����O����R�x���ŕ��m���H�ׂ�O�ɒE�����A�u�W���M�X�J���v���͏����̒i�K�Ŕj�]�����B���������r���}�̋��͒Ꮌ�n���D�݁A�����Ԃ̕��s�ɂ�����Ă��炸�A�����H�ׂ鑐���m�ۂł��Ă��Ȃ������B�R�����̉ƒ{�Ƌ��ɓk���s�R������{�R�͓G�����@�̊i�D�̕W�I�ƂȂ�A�ƒ{�������ׂ����܂ܓ����đ����̕������������B�������n�`�͏d�C�Ȃǂ̉^��������ɂ��A�����͏��Ί풆�S�ƂȂ�퓬�͂����������B �₪�Č��O����Ă����J�G���n�܂�A���������삪�s������Ղ�A�s�R���x�͂���ɒቺ����B�p�R�̑�K�͂Ȕ������n�܂�A�⋋���͐��f����A�h�{�����̓��{���͎��X�ƃ}�����A�Ɋ������Ă������B�O���ł͐키�O�ɉ쎀���镺�����o���A���{�R�ɂƂ��Ă̓C���p�[���Ő키�ǂ��납�A���ǂ蒅�����Ƃ�����]�I�ɂȂ����B ���̉ߍ��ȏō������������31�t�c�͉ʊ��ɐ킢�A�C���h�ƃr���}�̍����n�уR�q�}�𐧈�����B�Ƃ��낪�A�ꗱ�̕āA�ꔭ�̒e����͂��ʂ��߁A�R�q�}�ێ����s�\�ɂȂ����B�����͉��x���u���p������v�ƓP�ނ�i���������A���c���i�ߊ��́u�C�����̖��v�Ƌ��₵�A���p�������������B�����ĂT�����A���ɍ��������́u���{���R���v�ƂȂ�t�c���N���X�̖��߈ᔽ���g�ƒf�P�ށh��f�s����B����͗��R�Y�@��42���i�R���߁j�ɔ����Ă���A�����͌R�@��c�Ŏ��Y�ɂȂ�̂��o��̂����ŋt������B�����B�Ɂu�]�͑�31�t�c�̏������~���Ƃ���B�]�͑�15�R���~���Ƃ���B�R�͕����̍��܂ł���Ԃ�S�{�Ɖ�������A�����]�̐g�������ċ�������Ƃ��v�ƍ����A�i�ߕ��ɑ��āu�P�트��60���ɋy�сA�l�Ԃɋ����ꂽ��ő�̔E�ς��o�āA���������܂��s������B������̓��ɂ��Ăї������ĉp��ɑ��т�B��������ċ���������̂͐l�ɂ��炸�v�Ƒœd���A��31�t�c���R�q�}����⋋��n�E�N�����܂őދp�����A�����ɂ��e��E�H�Ƃ��F�����������߁A����Ɍ�ނ����B ���̍ہA�����̓r���}���ʌR���ɁA���̌������i�ߕ��ᔻ�d��𑗂����B �u�ł���߂Ȃ閽�߂�^���A���c�����̎��s���S�O������ƂāA�R�K���|�ɂ����ӂނ邪���Ƃ��́A�����ɑ��ĕs�\�Ȃ邱�Ƃ���������Ƃ���\�s�ɂ������v �u���ɂ����āA�e��i�̓������A���������S�{�̂��Ƃ����̂Ȃ�Ǝv���c�e��i�̖ҏȂ𑣂���Ƃ��錈�ӂȂ�v �u�v�쑺�Q�d���ȉ������̔\�͂́A���Ɏm�����ȉ��Ȃ�B�����������̏ɖ��m�Ȃ�v �u�i�ߕ��̍ō���]�҂̐S����Ԃɂ��ẮA���݂₩�Ɉ�w�I�f����������ׂ����@�Ȃ�Ǝv�l���v ���c���i�ߊ��͌��{���A�����t�c�����X�R�B����ƍ��x�͑�33�t�c���̖��c��������풆�~��i���������߁A���c���͖��c�������A�����Ďc���15�t�c�̎R�������i�}�����A�Ɋ����j���X�R�����B���Q���t�c�̑S�t�c�����X�R�����ُ펖�Ԃł���B�����������c���ɂ͓V�c�����ڔC�������t�c������C���錠���͂Ȃ��A���̉�C�͓�������Ƃ��s�ׂł������B�R���t�c���̐퓬�ڕ�i���n�̋L�^�j�ɂ́u���ɒe�Ȃ��A���⍋�J�ƓD�^�̒��ɏ��a�ƋQ��ׂ̈ɐ퓬�͂������Ɏ����B�������������āA����ɗ������炵�߂�����̂́A���ɌR�Ɩ��c���̖��\�ׂ̈Ȃ�v�Ɠ{�肪�Ԃ��Ă���B���{���͉p�R�A���@�����������G���̕������E���ċQ���𗽂������߁A���̕������E�����������g�D�����L�l�������Ƃ����B ���c�����l�]�����������R�ɁA�i�ߕ��ł̍s�����O���ɓ`���{����Ă��Ƃ�����B���m�������Q��ɋꂵ��ł���̂ɁA���c���͎i�ߕ��ɗ����݁B�����ߌ�T���Ɏd�����グ�A���̌�͌|�җV�тɖ������Ă����B���c���͎��g�̓��y�ׂ̈ɁA�킴�킴�|�W�A�����A�����l�A�������A�O�������A�����A�d�����A���A��ҁi�w�l�Ȍ���A��Ȉ�j���v150�l���ĂъĂ����B�u���c���t���̍D���Ȃ��́A��ɌM�́A��Ƀ��[�}�i�r���}��ŏ����j�A�O�ɐV���L�ҁi�L�҂ɑ����@���j�v�ƕ��������͕���Ă����B�u���c������̏�Ŏ��ʂ̂����͋����Ȃ��v�u�������߁v�ƌ������镺�m�������B ���J�n����S�J�����o�����V���R���A�悤�₭��풆�~�������Ɍ��肷��B�����ދp��ł��n���͑������B�H�Ƃ��Ȃ��͕ς��Ȃ��B�ԗ��A�}�����A���҈Ђ����X�ƍs�R����E�����Ă������B�ދp�H�ɂ͉쎀�҂����X�Ƒ����A�S�[�͍��J�ɒ@����A���ɐH���A�����ɔ����������B�P�ޒ��ɃW�����O���œ��������������́A�F�R�̔������㑱�����̓�����ׂƂȂ����B���{�������͂��̘H���u�����X���v�ƌĂB ���{�R�͎Q���W���U��l�̂��������҂V���S��l���펀�R���Q��l�i�唼���쎀�j�A�����҂S���Q��l�i�������Q�삩�炭���a�j�Ƃ������\�L�̋]���҂��o����ł����B ���c���͎Q�d�̓�����s�Ɏ�������킹�����A���悾���Ɠ����Q�d�͌������Ă����B �i���c���j�u���ꂾ�������̕������E���A�����̕�������������́A�i�ߊ��Ƃ��Ă̐ӔC��A���͕�����Ă��l�т��Ȃ���A����l�i���݂������ɂV�c�j��A�����̗�ɑ��ς܂�Ǝv���Ƃ邪�A�M���̕����̂Ȃ��ӌ��������c�v �i�����j�u�̂��玀�ʁA���ʂƌ������l�Ɏ����߂�������܂���B�i�ߊ����玄�͐ؕ����邩��Ƒ��k������������ꂽ��A�����Ƃ��Ă̐ӔC��A�ꉞ�`���I�ɂ��~�߂Ȃ��킯�ɂ͎Q��܂���B�i�ߊ��Ƃ��Ă̐ӔC���A�^�������Ă�����Ȃ�A�ق��ĕ�����ĉ������B�N���ז�������~�߂���v���܂���B�S�u���Ȃ�������ĉ������B����̍��i���s�j�͂��ꂾ���̉��l������܂��v ���ǁA���c���͎������Ȃ������B �V��10���A���c���͊������W�߂ċ����Ȃ���P�������u���N�A�����t�c���͌R���ɔw���R�q�}���ʂ̐������������B�H�������Ȃ�����푈�͏o����ƌ����ď���ɑށi�����j�������B���ꂪ�c�R���B�c�R�͐H�������Ȃ��Ă��킢�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B���킪�Ȃ��A���e�ۂ��Ȃ��A�H�������Ȃ��Ȃǂ͐킢��������闝�R�ɂȂ�ʁB�e�ۂ��Ȃ�������e�������邶��Ȃ����B�e�����Ȃ��Ȃ�A�r�ł�����B�r���Ȃ��Ȃ����瑫�ŏR��B�������ꂽ����Ŋ��݂��čs���B���{�j�q�ɂ͑�a��������Ƃ������Ƃ�Y�ꂿ�Ⴂ����B���{�͐_�B�ł���B�_�X������ĉ�����c�v�B���̌P�������X�ƂP���Ԉȏ�����������߁A�h�{�����ŗ����Ă��邱�Ƃ��o���Ȃ��������Z�����͎��X�Ɠ|�ꂽ�B�����Ė��c�����g�́A�e�t�c���A�҂���O�ɁA�u�k���P�ޘH�̎��@�v�𗝗R�Ɏi�ߕ��𗣂�Ă��̂܂܋A�������B ���c���͍����̐��_�Ӓ��v�����A�r���}�̃����O�[���Ƀ}�j���̗��R�a�@���琸�_�Ȃ̌R���сE�R�����Z�Ɠ�����R�R�㕔���������̋{�{�R�㒆�����h�����ꂽ�B�V��22���ɍ������������A24������Ӓ肪�n�܂�B�����̓}�����A���u�a�ɂ��S�g�r���̉\������������A�ʒk�Ő��_��Ԃ�f�f���ꂽ�B�R���R���тɂ��f�f���ʁu��풆�̐��_��Ԃ͐���ł������B�i���j�@���E�̂�����S�_�r���͂������A�S�_�Վ��Ԃɂ��������Ȃ�����͈͂̊��������ł���v�B�g���_�a�ł͂Ȃ��h�Ƃ����f�f�ɂ��āA�R�����킭�u�Ӓ茋�ʂ́i���_�a�ł����ė~�����Ƃ����j�ьR�i�ߕ��̊��҂ɓY���Ȃ������v�B ���������͍R���߂ɂ�鎀�Y�̐S�\���͏o���Ă���A�R�@��c�œ��X�ƍ��̋����������e������肾�������A�ŏI�I�ɏ�w���͍������g�S�_�r���h�����ɂ��đޖ������A�a�C�Ƃ������R�ŏ������Ȃ������B����͍ٔ��ɂ���č�편�s�̒Njy����w���ɋy�Ԃ��Ƃ��������Ƌ��ɁA�������Ă��܂��Ɛe��E�i�V�c���璼�X�ɔC��������E�j�ɖ��l����C�������V�c�́u�C���ӔC�v������邽�߂ł������B �C���p�[�����͕⋋���y���������d�E������ȍ��̂��߁A�����̋]�����o���ďI������B���̍�편�s�ŁA����܂ʼnp��R�Ƃ͌݊p�̌`���ɂ��������{�R�̐�������͕����B�p�R�̑�14�R�i�ߊ��X���������͉�z�^�Łu���{���R�̋��݂͏�w���ɂȂ��A���̌X�̕��m�ɂ���v�Ɖ��m�������^���B���̈���Ŏw�����ɂ��Ắu�ŏ��̌v��ɂ������A���p�̍˂��Ȃ��A�ߎ��𗦒��ɔF�߂鐸�_�I�E�C�����@�v�u���{�̍����i�ߕ��͉�X���킴�Ə��������v�Ɣ�����Ă���B 1959�N�Q��26���A������65�ŕa�v�����B�C���p�[������A���c���͗\�����i�ޖ��j�ƂȂ�A�����̎��̂V�N��i1966�N�j��77�ő��E�B���̑��V�ɂ����āA�u���͈����Ȃ��A�����������v�Ǝ������L�����p���t���b�g���A�⌾�ɂ��Q��҂ɔz�z�������B���c���̂��́g���C�h�̔w�i�ɂ́A����p�R�������u�����t�c�����̂܂ܐi�R���Ă�����R�q�}�̐�ɂ���v�Ճf�B�}�v�[���͗����Ă�����������Ȃ��v�ƌ�������Ƃɂ��邪�A���Ƃ����Ƃ���ŕ⋋���Ȃ��ێ��ł��Ȃ��͖̂����������B ���A���ČR��w���ɂ����҂͕ېg�̂��߂ɍ����̖��߈ᔽ���g���a�h�ƒ@�������A�R�`�����̒����l��ԗ������w�R�`����S�Ȏ��T�x�ɂ����̖��O���o�Ă��Ȃ��B�����̕�͌̋��������̏�c���ɂ���B�����ĕ��ɂ͍����̂������Ő��҂��������������������������肪���B���̕��ʂ͈ȉ��̒ʂ�B �w����̂̐����~�������f�� �N�͖��ꂵ�R���̐ӂ� �C���p�[�����̃C���h���R�q�}�U����ɂ����ď��R�̓P�ތ��f�ɂ�萶�����ꂽ��炱���Ɋ��ӂ̐�������� ���a�Z�\�N�㌎�\�Z�� ��O�\��t�c���������L�u���V�x �ӔN�̍�����m�铯���̏Z�E�E�������M���킭�u�i�����j���R�͈�ٖؕ����܂���ł����B�펀�҂̉Ƃɏo�����Ă͖ق��ďč����Ă������p���ڂɏĂ����Ă܂��v�B �u��{�c�A���R�A���ʌR�A��15�R�Ƃ����n���̎l�悪�C���p�[���̔ߌ������������̂ł���v�i�����K���j�B ���u���͓����Ɏ������ĂˁA���ە��̎����A�����Ƃ��Ĕh������A���x���܂���Ԉ����Ƃ���ւ�炳�ꂽ��v�i�����K���j�B ���C���p�[�����̍R���P�ނő�31�t�c�̎l���o�g�҂������~��ꂽ�B���쌧�����s�ɂ͌����m�炪�������������̌����肪����B ���E�B�L�y�f�B�A�ɂ͌R���j�����ƁE�y����������C���p�[����펞�̍��������ƕ����̋{��ɎO�Y�����Ƃ̕s����1979�N�́w���j�Ɛl���@���� ��^�E�����m�푈�x�i�������_�Ёj�ɋL�����Ƃ��� ���A�{�菭���̔����̏o�T�������璲�ׂĂ�������Ȃ��B�y�厁���������Ă��Ȃ��B���������̕揊�ɗ����Ҏ҂̊��ӂ̐Δ������ƁA�{�菭���̌��t������ۂɈ�a��������B���ǂ��ŋ{�菭���������ᔻ�����������̂��A�o�T���m�肽���B �k�Q�l�����l�w�m�g�j�X�y�V����/�h�L�������g�����m�푈 ��S�W�E�ӔC�Ȃ�����`�r���}�E�C���p�[���x�A�w���a�̖����Ƌ����x�i�����ꗘ�A�ۍ㐳�N/���t�V���j�A�E�B�L�y�f�B�A�ق��B |

������E��{�c�Ձi2008�j

|

|

|

| �I�т̕�͕��ߎR�̑�{�c�Ղ̂����߂��B �푈�����A���R�͂����ɐ��{�@�ւ��ړ]���悤�Ƃ��� |

�c���̗\��n�͌��C�ے��n�k�ϑ����ɂȂ��Ă���B �p�l���Łu�V�c�̊ԁv�u�c�@�̊ԁv�����J����Ă��� |

�����̌����}�B�V�c�̊Ԃ͂P�����ɂ��B �I�펞�ɏ����{�c��75���܂Ŋ������Ă��� |

|

|

|

|

| ��B���i�n�����j�̓��� | �n����a�֑����K�i | �������~��Ă��� | �������͗����֎~�]�[�� |

|

�����m�푈�����A���{�̍��ƒ����@�\�ړ]�̂��߂ɏ���̎R���Ɍ@��ꂽ�n�����B���ߎR�A�F�_�R�A�ێR�̂R�ӏ��̒n�����̒����͌v10km�ɂ��Ȃ�B�l���K�ꂽ���ߎR�́g�V�c�̊ԁh�ȂǍc���̗\��n�������B���オ�I�ꂽ���R�͎��̂U�_�B�i�P�j�߂��ɔ�s�ꂪ����i�Q�j����ł�10t���e�ɂ��ς���i�R�j�R�Ɉ͂܂�Ă���i�S�j����͘J���͂��L�x�i�T�j����̐l�͏��p�Ō��������i�U�j�M�B���_�B�B1944�N11������@�킪�n�܂�A���̓ˊэH���ɂ͂̂�300���l�̐l���������I�ɓ������ꂽ�i�Ő����͒��N�l�V��l�A���{�l�R��l��12���Ԍ�ւœ����j�B�s�펞�͊���75���܂Ŋ������Ă����B���݂͋C�ے���1947�N������{�ő�K�͂̐����n�k�ϑ�����u���Ă���B

�����R�哱�ő���ꂽ�����{�c�ɑ��A�C�R�͓ޗnj��V���s�i��{���R�j�ɑ�{�c�̈ړ]���l���Ă����B ���l��������^�N�V�[�̃I���W����́u��{�c������O�ɐ푈���I����ėǂ������B���Ă����牽�x����������P����A�܂��T�ɂ��Ȃ��ĂȂ����������͐����Ă������ǂ���������Ȃ��v�B

|

������ �����Y/Heihachiro Togo �O��4�N12��22���i1848�N1��27���j-���a9�N�i1934�N�j5��30�� �i���������A�������s�A����R���� 86�j2002��08

|

|

| �����E�����쉀�̖{��B�ׂ͎R�{�\�Z�̕悾�B �s�S���痣��Ă��鑽���쉀�͕����Y�������� �������Ō��݂̂悤�Ȑl�C�쉀�ɂȂ��� |

�̋��̎������E����R�����̕�B������ɂ͈┯�������Ă���B��O�͉Ԃ������ς��I |

|

|

| 1879�N�A31�� �����Yin�p�� |

�������������Z�̈�p�ɂ���Δ�u���������Y�N�a���V�n�v�B �������v�ۂ������b�������ɐ��܂�Ă��� |

|

|

| ����ȏ�ɂ���I | ����R�������玭�����s�X�⎭�����p�A�����č�����]�ޓ��� |

|

|

| ��E���Ƃ̎q�A�g���Y�̕�i�R�쉀�j | ���̕��̉E���ɕ����Y�̕�v�q������ |

| �C�R�����B17�ŎF�p�푈�ɏo�w�B��C�푈�ł͌R�͏t���ۂɏ�D�B�ېV��͊C�R�̗��w���Ƃ��Ĕ��D�n���v�V���[���Ő��E�����̌����A�p���̑��D���œ��{�R�͂̌����ɗ�������ĐV�s�͂ŋA�������B���I�푈�ł͊��͂̎O�}����u�c���̋��p���̈��ɂ���B�e����w����w�͂���v�Ə���������B�����Ƀ��V�A�E�o���`�b�N�͑�����ł����A�C�O�ł��g���m�̃l���\���h�Ƃ��Ēm����B �����͏G�g�R�����N��N���������ɖh�킵���؍����̌R�t�E���w�b�i�C�E�X���V���j�h���Ă����B���w�b�͒��̖���������A�C�ݐ��̒n�`�𗘗p�����Ջ@���ςȐ�p����g���A�������E�ŋ��̓S�b�D���l�Ă����B���I�푈�I����̏j����̐ȂŁA�����́u�C�M���X�̃l���\����Ɨ��w�b�ɕ��ԁv�ƖJ�ߏ̂�����ƁA�u�i�i�|���I����j�����j�l���\����͂Ƃ������A�����͖����E�����R�ɂ͂ƂĂ��y�Ȃ��v�Ǝ^����ԏサ���B�������{���i���Ǝv���Ă��钩�N�R�̕������A�働�V�A��j�����������^�����錪�����ɐl�����_�Ԍ�����B |

���H�R �^�V/Saneyuki Akiyama �c��4�N3��20���i1868�N4��12���j-�吳7�N�i1918�N�j2��4�� �i�_�ސ쌧�A���q�s�A���q�쉀 49�j2010

|

|

|

|

| �w��̏�̉_�x�̃��b�N�� �͊m���Ɏ��Ă��� |

�L��Ȋ��q�쉀�ɖ��� |

��17��X��������Ă��炭�����ƁA�E��ɏH�R�Ƃ̕悪���� |

|

|

|

|

| ��������ƃV���v���ȗm���̕� |

�����ȌR�l�ł��邱�Ƃ͊O�����番���炸�A �^�V�̐^���Ȑl�Ԑ����`���悤�ōD�� |

�������疼�O ���m�F�ł��� |

�C�R�����B���R���܂�B�c���~�ܘY�B�Z�͗��R�叫�E�H�R�D�Ái�悵�ӂ�j�B���I�푈�ł͘A���͑��E���Q�d�Ƃ��Ē�����@���l�āA

�o���`�b�N�͑������ł���ȂǓ��������Y�������x�����B���{�C�C��ɍۂ��u�V�C���N�Ȃ�ǂ��g�����v�̌��t���c���B

���H�R �D��/Yoshifuru Akiyama ����6�N1��7���i1859�N2��9���j-���a5�N�i1930�N�j11��4�� �i�����s�A�`��A�R�쉀 71�j2010

|

|

|

| �R�쉀�̓�[�߂��ɕ悪���� | ���q�ɖ����E�^�V�ɔ�ו��͂��Ȃ�L�� | �ʐ^�̌���Ɍ�����̂͘Z�{�q���Y |

|

|

|

|

| ���{�R���̕� | �i�n�ɑ��Y�w��̏�̉_�x�ň�ʐl�ɂ��L���� | �s�S�ɂ����Q���₷�� | �D�Ái�悵�ӂ�j�m�F |

���R�叫�B���{�R���̕��B�c���M�O�Y�B�����E���I�푈�ɏo���B�R���āA�t�c���A���瑍�Ă��C�B���R�R���w�Z���Q�ςɗ����t�����X�R�l���킭

�u�H�R�D�Â̐��U�̈Ӗ��́A���B�̖�Ő��E�ŋ��̋R���W�c��j��Ƃ���������_�ɐs���Ă���v�B���I�푈�Ŋ����C�R�����E�H�R�^�V�͎���B

���k���ĎO�Y�̕悪�����߂��ɂ���B

���L�� ���v/Takeo Hirose �c��4�N5��27���i1868�N7��16���j-����37�N�i1904�N�j3��27�� �i�����s�A�`��A�R�쉀 35�j2010

|

|

| ���I�푈�Ő펀���R�_��P���ƂȂ��� | �E�����v�B���͌Z�Œ鍑�C�R�����̍L������� |

| �u�R�_�v��P���B�����̑���{�鍑�C�R�R�l�B���啪���|�c�s�o�g�B���w�Z���t���o�ĊC�R���w�Z�ɓ��Z�B1894�N�i26�j�A�����푈�ɏ]�R�B���N�A��тɏ��i����B1897�N�i29�j�A���V�A�ɗ��w���Č�w���w�тȂ��烍�V�A�M����R�l�ƌ𗬂���i�I�C�R�卲�̖��A���A�Y�i�E�A�i�g�[���G���i�E�R�����X�J���Ɛe�����Ȃ����j�B���̂܂܃��V�A���ݕ����ƂȂ�A1900�N��31�ŏ����ƂȂ�B���N�A���B1904�N�i35�j�A���I�푈���u�����A���V�A�͑��𗷏��`�ɕ����߂�Ǎ��i�`�̓����ɈӐ}�I�Ɋ͑D�𒾖v�����`���g�p�s�\�ɂ���j�ɎQ���B��Q��Ǎ��ŕǑD����ۂ��w�����A�P�ގ��ɍs���s���ƂȂ��������i���쑷���㓙�����j���~������ׂ��D�����R�x�{���B���̌�A�~���{�[�g��œ����ɓG�C�e�����������������B���N35�B�v��A�����ɏ��i�B�������{�͍L����_�i�����A�R�_�Ƃ��Ď]���A���E�W�N��i1912�N�j�ɕ����ȏ��́w�A�������x�����ꂽ�B

���勠�q�A�������Y���Ɛe�����������B

|

���R�� ����/Tamon Yamaguchi 1892�N8��17��-1942�N6��6�� �i�����s�A�`��A�R�쉀 49�j2010

�@

�@ �@

�@

| �C�R�����B���{�C�R���\���閼��B������̊J�����w�J�Z�ȗ��̏G�˂Ƃ����A1921�N�i29�j�A�č��v�����X�g����w�ɗ��w�B1934�N�i42�j�ɂ͍ݕč���g�ٕt�����ƂȂ����B�y���m�́u�\��v�͒����o�āA1937�N�i45�j�A��́u�ɐ��v�͒��ƂȂ�B1940�N�i48�j�A���q�����i�ߊ��ɏA�C�B�R�{�\�Z���㐬���Ɠ��������Ă̍��͍����n�m���Ă���A�^��p�U���ł͑�̕K�v�����ÂɎ咣��������_�i�߂͎���Ȃ������B �~�b�h�E�F�[�C��ɑ��Ắg������̌P�����Ԃ��K�v�h�ƖҔ��������A���͌��s����Ă��܂��B�R���͋��u�v�ɏ�͂��A�G��͋��u���[�N�^�E���v���j������B�u�v����e����ƎR���͑����ފ͂𖽂��A����͊͒��E�����~�j�Ƌ��Ɋ͂Ɏc���ĉ^�������ɂ����B ���N�A�R�{�\�Z�̓���@���u�[�Q���r�������Ō��Ă����ہA�ď�́u�i���}���g������ŎR�����g�b�v�ɂȂ�Ƃ�����������j�R���͊��Ƀ~�b�h�E�F�[�Ő펀���Ă��邩����S���A���}���g�ɑ��蓾��l���͓��{�ɂ͑��ɂ��炸���ĉv�Ɣ��f�����B ���O�� �M�ꓙ���ꋉ�B�Z�̍Ȃ͑�v�ۗ��ʂ̖ÁB |

���i�c �S�R/Tetsuzan Nagata 1884.1.14-1935.8.12 �i�����s�A�`��A�R�쉀�������R��n 51�j2011

|

|

|

| ���R�̐����Ȃ������h | �揊�͐R�쉀�̔�ђn�A���R��n�B�߂��Ⴍ����������I���y���O�̕悩��߂� | �u���R���� �i�c�c�R�v�Ƃ��� |

| �u�i�c�̑O�ɉi�c�Ȃ��A�i�c�̌�ɉi�c�Ȃ��v�ƌ���ꂽ���R�����Ă̈�ށB���R�����B���R��b��ʂ��č��@�I�ɍ��Ƒ��͐�̐����������邱�Ƃ�ڎw�����u�����h�v�̒��S�l���B���쌧�o�g�B���R�c�N�w�Z���Q�ʁA���R�m���w�Z����ȁA���R��w�Z���Q�ʂő��Ƃ��A�����̌R�������^�����B1920�N�i36�j�A���X�C�X��g�ٕt���ݕ����ƂȂ�A���N�A���m�����̏����q�l�Y�A�����J���A������̓����p�@��ƃh�C�c�Ŗ���A���R�ߑ㉻�̂��߂ɎF������r�����邱�Ƃ𐾂��B�i�c�̓G���[�g���Z40�l�����W������[�i���������j��̃z�[�v�ŁA�h�C�c�̍��h���ƌ��݂̎v�z���ŏ��ɗ��R�֎������B1932�N�i48�j�A���R�����ɏ��i�B���̌�A���R�ȌR���ǒ��ƂȂ�B�i�c�ɂ͂U�N�Ԃ̉��B���o��������A���{�Ɖ��Ă̍��͍��𐳊m�ɔc�����Ă����B�O���Ȃ����B���ł����ꂽ���ۊW�̏C���ɏ��o���ƁA�i�c�́u�\�r�G�g�ƕ��a�O����i�߂悤�Ƃ���O���Ȃ̍l���Ɏ^���ł��v�ƊO���Ȋ����ɐڋ߂����B�i�c�͋{���A���V�A���}�Ǝx�����L���A���R�c���h�i�}�i�h�j��ǂ��l�߂Ă����B�����Ĕߌ����B1935�N�W��12���A�����̗��R�Ȃōc���h�̑���O�Y�����Ɏa�E���ꂽ�B���N51�B�������A�����x�ɓ˂��h�����Ă����Ƃ����B �u�i�c���E����Ă��Ȃ���Γ��{�̎p����قǕς���Ă����B���邢�͑哌���푈��������ꂽ��������Ȃ��v�i�����R������ؒ��j�B �������o�g�̊�g�ΗY�i��g���X�n���ҁj�͐e�F�B �k�c���hVS�����h�l ���c���h�c�V�c���S�̍��̎����`��M�A���ڍs���ɂ�鍑�Ɖ�������Ă��}�i�h�B���\�E�����B���S�l���͍r�ؒ�v�叫�A�^��r�O�Y�叫�B �������h�c���@�I�ɗ��R��b��ʂ��č��Ƒ��͐�̐����������邱�Ƃ�ڎw�����B���p�E���āB���S�l���͉i�c�S�R�A�����p�@�B�i�c�̎���A�S�̎�`�F�̋����R���ɕϗe���Ă����B�i�c���[��I�I |

����E��Z����/��\��m�V�� 1936.2.29-8.19 �i�����s�A�`��A�������j2010

|

|

|

| ���z�\�ԁA�������̒��������Q�� | �����̉��ɕ�n������ | �Ԃ��₦�邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ��� |

| ��E��Z�����ŏ��Y���ꂽ�g�c���h�h���R�l19���Ǝ�������2���A�����đ��V�O�Y�����̍�����B���V�����́g�����h�h�̗��R�R���ǒ��E�i�c�S�R�����𗤌R�ȓ��ňÎE�����l���B���������̎�@�̈�l�A�I�����G���т��������̒h�Ƃł�����������A�����ɕ揊���z���ꂽ�B ��̔w��ɒ����Ă��閄���҂̖��O�͖������� �i1936�N2��29���j�쒆�l�Y��с����� �i3��6���j�͖����с����� �i7��3���j���V�O�Y���� �i7��12���j���c�����с���@�A�����P�O��с���@�A�I�����G���с���@�A�|���p�v���сA���n���Y���сA��������сA�O���������сA��䒼���сA�c�������сA�����Ύ����сA���c�D���сA�������Y���сA�є��Y���сA�a��P���A���㌹�� �i8��19���j�����F���E��������с���@�A�镔���E���ꓙ��v����@�A�A���c�ŁE�����с���@�A�k�P���Y�i�k��P�j����@�B |

������ ���O�Y/Jizaburo Ozawa 1886.10.2-1966.11.9 �i�����s�A���c�J��A��g�� 80�j2014

|

|

| �Ō�̘A���͑��i�ߒ��� | |

|

|

|

| ��g���͓��}�d�S�E���c�J�w�̉w�O | �{�����̕�n�̒����̓������� | ���H�܂Ő����[�g���̏ꏊ�ɖ��� |

�@ �@ |

|

| �w���O�Y��x�B�q���͊C�O�ɂ���炵�� | �u��Y�@�a��_�����勏�m�v |

| �C�R�R�l�B���{�C�R�Ō�̘A���͑��i�ߒ����B1886�N�A�{��ɐ��܂��B�C�R�叫�E��㐬���͊C�R���w�Z�̓����B�_���̒B�l�ŁA�w������Ɍ�́g�_���̐_�l�h�O�D�v�����P���J�œ���������B���w�����̕��w�Z�ł͏㋉�������������ʂɉ����Ă������Ƃ���A����ɔ����ēS�����ق���߂������i���Ȃ݂ɗ��R�̓r���^�ŊC�R�̓Q���R�c�j�B���ƌ�A����͐����i�����A�@���Ȃǁj�̐��ƂƂȂ���1938�N�ɂ͐����w�Z�̍Z���܂Ŗ��߂Ă������A���������q���̏d�v�����������ƁA1939�N�i53�j�ɑ��q�����i�ߊ��ɏA�C���A�����W�߂ďW���I�Ɋ��p����@��������a��������B1940�N�i54�j�����ɏ��i�B���N�A�C�R��w�Z�Z���ƂȂ�B1941�N�̊J�펞�͓쌭�i�Ȃ�j�͑���C����A�W�߂̊͑��ŗ��R�ƘA�g���A�}���[�㗤���𐬌��������B ����͓��{�R�q��@�̍q�������̒��������A�G�̎˒��O�������I�ɍU������u�A�E�g�����W��@�v��҂ݏo���B�����A�c�O�Ȃ��珬�@���������w���ł���n�ʁi��1�@���͑��i�ߒ����j�ɏA�����̂�1944�N�i58�A�s��̑O�N�j�ł���A���̂���ɂ͂����A�A�E�g�����W��@�����s�ł���Z�ʂ̂���p�C���b�g�����ɂ��Ȃ������B�������ă}���A�i���C��ł͋��R�ǂƍq��@400�@�]�������B���̗��j�I�s�k�̍ő�̌����́A���O�ɕ����Ɂi�A���͑��Q�d���j���ߗ��ɂȂ�A�Í�������v�揑��S���D���Ă������Ƃ��i�C�R�������j�B�Í������ׂĉ�ǂ���i�Q�����镺�m�̐��A�͑D�E�q��@�̐��A�⋋�\�́A�w�����̖��O�܂őS���o���Ă��j�A��킪��������Ȃ��c�B �����āA���C�e�C��ł͚��i���Ƃ�j�����̎w���𖽂����A���l�̈��S�Ȓn����펺�i�A���͑��i�ߕ��j����w�߂��o���L�c�����i�Ƃ悾������/��29�A30��A���͑��i�ߒ����j�ɁA�u�{�C�Ő키�Ȃ�L�c�i�ߒ�������a�ɏ���ă��C�e�p�ɉ��荞�ނׂ����v�Ƒ��������B1945�N�T���A�A���͑��i�ߒ����ɏA�C�i���̂Ƃ��A����͊C�R�叫���i��f���Ă���j�B���̂R������ɔs����}����B �~����A�R���ɐؕ�����҂��o�����Ƃ���A����͎����W�߂āu�N�����͎��ʕK�v�͂Ȃ��B�݂�Ȏ���N�����{���Č�����v�Ɛ��������B���̏���́A�D�G�Ȏ�҂���������E���Ă��܂����Ƃ������ӂ̔O����A�⑰�⋌�R�l�̂��߂ɉ������x�[���Ɍ����Đs�͂��A1966�N11��9���ɑ��E�����B���N80�B���V�ɍۂ��A���a�V�c���玵��~�̍��J�����䉺�����ꂽ�B�č��̐�j�����ƃT�~���G���E�����\���͎��̒��������B�u�̑�Ȃ�헪�Ƃł���D��肾���������̎���S��蓉�ށv�B �s�k�ɂ��s�k���������A���Ȃ��Ƃ�����͏�ɑO���Ő킢�������B�u�J��̐ӔC�͉��ɂ͂Ȃ��B�������A�s��̐ӔC�͎����ɂ���v�i���O�Y�j�B ����̏h�G�A�đ����m�͑��i�ߒ����E�`�F�X�^�[�E�j�~�b�c�����̌��t�B�u�i����ɂ��āj�������w�����͖����ŁA�������w�����͋������Ƃ����̂́A�W���[�i���Y���̕]���ɂ����Ȃ��B�w�����̐��ʂ́A�ނ���A�ނ����\���ɂ���B�s���Ƃ����ǂ��A�ނɉ\�����F�߂�����薼���ł���B�I�U����̏ꍇ�A���̋L�^�͔s�k�̘A�������A���̔s�k�̒��ɋ���ׂ��\�����������킹�Ă���B�����炭�����́A�ނ̉��œ����̂���ɂ������Ȃ��v�B ���E�B�L�y�f�B�A�ɂ͏��O�Y�̕揊�����q�쉀�ɂȂ��Ă���BWHY�I�H �����R�̖����E�����ϑ叫�͏���̓`�L�Ɋ���������M�ƂȂ����B ���Q�l�����w���a�̖����Ƌ����x�i�����ꗘ�E�ۍ㐳�N/���t�V���j�A�u���^�j�J���ۑ�S�Ȏ��T�A�E�B�L�y�f�B�A�ق��B |

���x ��g/Tekichi Hori 1883.8.16-1959.5.12 �i�����s�A���c�J��A������ 75�j2014

|

�@ �@ |

| �e�F�̎R�{�\�Z�i���j�� | �푈���u���v�ƍl����ِF�̌R�l������ |

|

|

|

| �������̎R��B��ɑ�V�̕揊�ł����� | �{�����ɍL�����ʕ�n | ��n�̒����t�߁A�������E��ɖ��� |

|

|

|

| �i�q��̍�ŕ揊���͂܂�Ă��� | �ł���Q�����������R�l�̈�l�I���h�I | �w�x�ƔV��x |

|

|

|

|

| ��O�̕掏 | �ǂ������u�����@�a�v | �g���� �x��g�h�Ƃ��� | �������B���Ɍ�����т��F���˂̕揊 |

| �C�R�����B1883�N�A�啪�̌��E�n�z�s�ɐ��܂��B1901�N�i18�j�A��ւ̎m���{���w�Z�ł���C�R���w�Z�ɐ��тR�Ԃœ��Z�A����32���ɂ͋g�c�P��A���c�ɑ��Y�A����K��̂ق��A����̐e�F�ƂȂ�R�{�\�Z�������B1904�N�A���Z���g�b�v�ő��Ƃ��A����������u�_�l�̌���̂ЂƂx�̓��]�v�Ǝ]����ꂽ�B 1905�N�i22�j�A���I�푈�Ő�́u�O�}�v�ɏ�D���A���{�C�C��ɂăo���`�b�N�͑��ɏ�������B���ǂ̐�͂ŊC��o����ς݁A1913�N�i30�j����Q�N�ԁA��ꎟ��풆�̃t�����X�ɒ��݁B�����Ő��E���̌�����ڂ̓�����ɂ��A�ߎS�ȑ��͐�A�ŃK�X��ɐ�傷��B�����āA�g�C�R�͐푈���d�|���邽�߂̂��̂ł͂Ȃ��A���a�ێ������̂��߂ɂ���h�Ƃ̐M�O�����B�A����A�w�푈�P���_�x���܂Ƃ��u������ꍇ�ɂ����č��Ƃ��s���푈�F���đP���ƂȂ��ׂ��炸�B�푈�Ȃ�s�ׂ͏�ɁA���A���A���Ȃ�v�ƋL�����B1917�N�i34�j�����B 1921�N�i38�j�A���V���g���R�k��c�̐����ƂȂ��Ď�ȑS���̊C�R��b�E�����F�O�Y��⍲�B���{�͌R�͌����ׂ̈ɍ��Ɨ\�Z�̂R���̂P���₵�Ă���A������x�͌R�k��]��ł����B�C�R���d�h�͐�͕ۗL�ʂ�Ήp�ĂV�����咣���Ă������U���ō��ӁB1927�N�i44�j��́u�����v�͒��ɏA�C�B������1929�N�i45�j�ɊC�R�ȌR���ǒ��ƂȂ�A�����ꎟ���A��b�Ɩڂ��ꂽ�B 1930�N�i47�j�A�����h���C�R�R�k��c�ɂ����āA�x�͉p�ĂƂ̐푈������邽�ߌR�k��ڎw���B�����ď��h�i�R�k�h�j�̎����E�R�����V�i��⍲�B�⏕�͂̔䗦������A�͑��h�i�R�g�h�j���咣����u�ĉp�ɑ��V���v�̐���}�����݁A����X���Y�S���͑ΕĔ�10�F10�F6.975�̌R�k�Ă����ꂽ�B���̒����͊C�R�ɋT��݁A��Ɋ͑��h���䓪����Ɩx�͒������牓������ꂽ�B 1931�N�i48�j�A���R�����B�E�����œ얞�B�S���j���Ē����R�̂��킴�ƋU��A�U�����J�n����u�����Ύ����v���u���B���R�͂T�J���Ŗ��B�S�y�𐧈������B��C�ɔh�����ꂽ�x�́A���{���̍U�������Ԑl�ɔ�Q��^���Ȃ��悤���ӂ���Ǝw���B������͑��h�́u�퓬�ɏ��ɓI�v�Ɣᔻ�����B ��R����i�ߊ����P����i�ߊ����o�āA1933�N��50�ŊC�R�����ɏ��i�B���N�A���{���{�͍��ۘA������̒E�ނ�ʍ�����B�C�R�ł͑�p�����i�݂˂��j�C�R��b��͑��h�ɂ��A���h�Ǖ��l������p�l�����n�܂�A�ŏ��ɏ��h�̒��S���������C�R�����E�R�����V�i�叫���R��ǂ��A�O�R�ߕ����E�J�����^�叫���\�����ɂ��ꂽ�B�R�{�\�Z�͖x����邽�߂ɊC�R�g�b�v�Ŋ͑��h�̒��S�l���E�����{�������i�Ђ�₷�����j�Ɂu�x��v�E�ɂƂǂ߂ė~�����v�ƒ��i����B �����A��1934�N�i51�j�A�x���܂��R��ǂ��\�����ɕғ�����Ă��܂��B���̒m�点���A�R�{�͑�����h���C�R�R�k��c�̗\�����ő؍݂��Ă����p���Ŏ��B�R�{�́u���m��1����Ɩx�̓��]�́A�ǂ��炪�d�v���������Ă���̂��B�C�R�̑�n���l�����v�ƕ������B�R�{�̖x���̎莆�u�N�̉^�������m�B�C�R�̑O�r�͐^�Ɋ��S�̎���Ȃ�B���̂悤�Ȑl�����s���鍡���̊C�R�ɑ��A�~�ς̂��߂ɓw�͂�����������v����v�B �x�͋A����̎R�{���̋������Ɉ����������đޖ����l���Ă������߁u���O�܂ŋ��Ȃ��Ȃ�����C�R�͂ǂ��Ȃ�v�Ɛ������A�R�����ɖ߂����B���̌�A�x����炷�啪�̔_���܂ŎR�{�͉��x���K��A�ďA�E��̔�s�@������Ёi���{��s�@�j���Љ�A�x��1936�N�i53�j������В��ɏA�C����B���̔N�A���{���{�͖x���s�͂��Ē������������h���C�R�R�k���̒E�ނ�ʍ��B����ɂ��A���{�͑����m�푈�̈���ɂȂ����������R���g���̎���ɓ˓������B �A�����J�̍��͂��n�m���Ă���R�{�́A�ΕĊJ�������邽�ߓ��ƈɎO�������ɔ����邪�A���R�Ƃ̋������d��y��Îu�Y�C�R��b�������p�@���R��b�ɉ������A1940�N�ɎO�������̒��������肷��B�����ĉ^����1941�N�B�x�͐^��p�U���̂Q�J���O�ɎR�{����莆�����B���킭�u�吨�͊��ɍň��̏ꍇ�Ɋׂ肽��ƔF�ށB�l�Ƃ��Ă̈ӌ��i�J�픽�j�Ɛ����̌��ӂ��ł߁A���̕����Ɉ�r簐i�̊O�Ȃ����݂̗���͂܂��ƂɕςȂ��̂Ȃ�B��������i�V���j�Ƃ������̂��v�B12���Q���A�Ō�܂Ő푈����̖]�݂��̂ĂȂ������R�{�́A���a�V�c�̒�ł���C�R�Q�d�E�����{��m�e���ɗ��ݍ��݁A�Z�i�V�c�j�ɊJ��������悤���i���Ă�������B������ēV�c�͓�����S�l�ɑ��k�������A�J��H���ɕύX�͖��������B���̓��A�x�͎R�{�ɋɔ�ŌĂяo���ꂽ�B�u�ǂ������v�u�Ƃ��Ƃ����܂�����v�u�������c�v�u�����x���c�����Ƃ��A���������Ì�������l�Ȃ��ƂɂȂ�A�o�������͂��������Ԃ������̎蔤�͂��Ă��邪�c�ǂ����ˁv�B�Q����A�x�͉��l�w�ŎR�{�ƈ�������킵�Č�����B�u����A���C�Łv�u���肪�Ɓc�������͋A���ȁv�B���ꂪ�Q�l�̍Ō�̕ʂ�ƂȂ����B12���W���A���ĊJ��B 1943�N�S��18���A�R�{�̓��o�E���ŏ��������サ�A�����čőO���̃u�[�Q���r�����֕��������������ߎ��@��s���A�Đ퓬�@18�@�̑҂����������Ă����i���N59�j�B�R�{�̓��o�E���Ɍ������O�ɁA�┯���ɓ���Ėx�ɑ����Ă����B�R�{�̍�����Ɂg�R�{�_�Ёh�����̘b���o��ƁA�R�l�̐_�i�����R�{���ь������Ă������Ƃ���A�x��ē������A��㐬����́u�R�{�����f����v�Ƌ��������A�_�Ђ���点�Ȃ������B�ӔN�A�x�͎R�{�̖{�S�𐢂ɓ`���邽�ߎ�L�w�ܕ��^�i���ق��낭�j�x���܂Ƃ߂��B1959�N5��12���A�������c�J�ő��E�B���N75�B ���⍜�͌̋��̑啪���n�z�s����K���Ɨ��R�ɕ�������Ă���Ƃ̂��ƁB |

���ɓ� ����/Seichi Ito 1890.7.26-1945.4.7 �i�������A�喴�c�s�A�ɓ�����C�R�叫�揊 54�j2014

�@ �@ �@ �@ |

|

| ��́u��a�v�Ɖ^�������ɂ����͑��i�ߒ����B���v�O�Ɂu�L�ׂȐl�ނ��E�� ���Ƃ͂Ȃ��v�Ǝ����̔��f�ō�풆�~���߂��o���A���m�B��S�ł���~���� |

�u��a�v���U�O�ɍȎq�Ɉ��Ă��D�����⏑���c���B �������ɓ��B�E�[�̒��j�͕��̎���_���œ��U |

|

|

|

| ���̖��Ƃ̊Ԃɓ����Ă��� | ����ƈɓ��Ƃ̍L���揊�i�|�[���t���j�������Ă��� | ��O�ɂ͑傫�ȓ��킪������p�i�H�j�ɂ��� |

|

|

|

|

| ���ʂɋ����Łu�C�R�叫�ɓ�����V��v | �����Ɉ����� | �Ǝ����f�ŎႢ�����~���� | �g�l�������펀�h |

| ��́u��a�v�Ƌ��ɎU�����C�R�叫�B���{�C�R�ŗB�ꌻ�ꔻ�f�ō�풆�~���߂������������~�����i�ߊ��B�������O�r�S���c���i���E�݂�s�j�o�g�B�C�R���w�Z39���B1912�N�A22�ŊC�R���тɔC���B�ɓ��͓����ǂ��A1923�N�i33�j�A�C�R��w�Z����Ȃő��Ƃ����i21���A�����͎R�{�\�Z�j�B���N�����ɐi���B 1927�N�i37�j�A�č��ɔh�����ꌩ����[�߂�i���̒��ĕ���������㊯�͎R�{�\�Z�j�B���N���ɒ����ɐi���B1931�N�i41�j�A�卲�ɔC���B1933�N�i43�j�A���m�́u�ؑ\�v�͒��ƂȂ�B���̌�A���m�́u�ŏ�v�u�����v�͒��A��́u�Y���v�͒���l���ǂ̋Ζ����o�āA1941�N�i51�j�ɌR�ߕ������ƂȂ�A���N�C�R�����ɐi������B 1944�N�i54�j�A341��i�߁E������t�卲�̓��U���s�i�_���j�̈ӌ��ɑ��A�܂��̓�����U���𖽂��鎞���ł͂Ȃ��Ɣے肵���B���N12����Q�͑��i�ߒ����ɔC���B 1945�N�R��28���A�y��R�ߕ����������a�V�c�ɍq�U���u�e�����v�̎��{��`����ƁA�V�c�́u�C�R�ɂ����͂͂Ȃ��̂��A�C�㕔���͂Ȃ��̂��v�Ǝ���B���]�����y��R�ߕ������́u���㕔�����܂߂��S�C�R���͂ő��U�����s���v�Ɠ����Ă��܂��A�������ܑ�a�����͂Ƃ����A���͑����͑��ɉ���o���̖�������B����͕Г����̔R���i�R�������Ƃ̐�����j�ʼn���̊C�݂ɏ��グ�A����C��ƂȂ��Đ킦�Ƃ����u������U�v�̎w�߂������B ������U�͘A���͑���ȎQ�d�E�_�d���i���� �����̂�j�卲�����ӂ��A�L�c�����i�Ƃ悾 �����ށj�A���͑��w�ߒ��������肵���B �R���l���Ă������X�̍��ł́A��a���g���ĕĊ͑���{�y�̑��܂ŗU���o���A��ƊC����@���Ƃ������̂������B�������V�c�̌��t�ō��͌��ρA�u�����L�䌾�t���q�V����i�L���E�N�j�j���w�Y�c�v�Ƌً}�d��œ��U��������ꂽ�B �S���T���A���˓��C�ɕ����ԁu��a�v�͏�̒��̃R�[�q�[���B���U���߂�`���ɗ����A���͑��Q�d���E�������V����ɑ��A��Q�͑��i�ߒ����̈ɓ��́u�q��@�x�����Ȃ����d�ȍ��Ŗ��ʎ��ɂ��v�ƍR�c�B�����Q�d�����g�����ɋ^��������Ă������ߖق肱�����Ă��܂��ƁA���Q�d�E�O���v�������u�v����ɁA�ꉭ�����U�̂��������ɂȂ��Ē��������A���ꂪ�{���̊�ڂł���܂��v�Ɛ����B�ɓ��́u�킩�����B���̐��ۂ͂ǂ��ł������Ƃ������ƂȂȁv�u��X�͎��ɏꏊ��^����ꂽ�v�Ɗo������߂����A�g�������h�ƈ�������o�����B�u��킪���悢�搋�s�ł��Ȃ��Ȃ������́A���̌�̔��f�͎��ɔC���ė~�����v�B�����Q�d���͂��ȂÂ����B�Q���������o�q�������������A�S���U���[���A��a�͌�q�̌y���P�ǁA�쒀�͂W�ǂƋ���10�ǂŏo������B �ɓ��͍ȂɈ��Ăāu�e���Ȃ邨�O�l�Ɍ㎖������ĉ����̗J���Ȃ��͍��̏���Ȃ��d�����ƒ��S��芴�Ӓv�� ���Ƃ����ň��̂��Ƃ��a�v�A���Ɉ��Ăāu���͂��܉������Ȃ������̂��Ƃ��v���Ă���܂��B�������Ă��Ȃ������̂�������͂����̂��߂ɗ��h�ȓ����������ƌ�����悤�ɂȂ肽���ƍl���Ă���܂��B�����莆�͏����Ȃ���������܂��A�傫���Ȃ����炨�ꂳ��̂悤�ȕw�l�ɂ��Ȃ�Ȃ����B�Ƃ����̂����̍Ō�̋��P�ł��B��g��ɁB�����v�ƈ⏑���c�����B ���́u��a�v�o���ɍۂ��A������n�i�ߊ��E�F�_�Z�����͓r���܂Ō�q�퓬�@�������A���̒��Ɉɓ��̒��j�E�ɓ��b�i������j���т̗��������B ���u���j���p�Ӂv�B��R�疼�̏�g���ɍ����e�����U�ƒm�炳�ꂽ�̂͏o�q�̌�B���h���A���U�̐���������ďՓ˂����g���ɑ��A�g����͖��ʎ��ɂł͂Ȃ��h�ƉP����т̔ߑs�Ȍ��ӂ������B�u�i���̂Ȃ��҂͌����ď����Ȃ��B�����Ėڊo�߂邱�Ƃ��ŏ�̓����B���{�͐i���Ƃ������Ƃ��y�߂����B���I�Ȍ��Ȃ⓿�`�ɂ�������āA�^�̐i����Y��Ă����B�s��Ėڊo�߂�B����ȊO�ɂǂ����ē��{���~���邩�B���ڊo�߂����Ă��~���邩�B�������͂��̐擱�ɂȂ�̂��B���{�̐V���ɐ�삯�ĎU��A�܂��ɖ{�]����Ȃ����v�B �V�ꍆ���͈Í���ǂŕČR�ɓ������ŁA��a�͏o�q���甼���ŕĐ����͂ɕߑ����ꂽ�B�o���̗������߉߂��A�������E�V�m�������q�s���ɕĊ͍ڋ@�����P�B386�@�i�퓬�@180�@�E�����@75�@�E�����@131�@�j���̕Ċ͍ڋ@����Ҕ������B �ČR�ōU�����߂��������̂́A�ɓ���30��̍��A���Ď���ɐe�F�ƂȂ������C�����h�E�X�v���[�A���X�i��̕đ����m�͑��i�ߒ����j�B�čq��@�͍͂������W���I�ɑ_���ċ���10�{�𖽒������A��甚�e�R���𓊉��i�đ��̋L�^�ł͋���30�`35�{�E���e38���j�B14��20���A�D��20�x���X�B���̎��_�Ŋ͑��͂Q�ǂ����v�A�R�ǂ��q�s�s�\�ŁA������̂͑�a�Ƌ쒀�͂S�ǂ݂̂������B�ɓ����u�i�Ⴂ�j�L�ׂȐl�ނ��E�����Ƃ͂Ȃ��v�ƍl���A�S�͑��Ɂu��풆�~�v���߂��o���A��a��g���ɂ͑����ދ��𖽂����B���̌�A�ɓ��͒������ɓ���Ɠ������献�������A��x�Əo�Ă��Ȃ������B ���J�n�����Q���Ԍ�A��a�͂������Ɖ��]���A����ɑ唚�����N�����A14��23���A�͑̂�2�ɕ��f����č��������B�ɓ��i�ߒ����ƗL��K��͒��͂����ĒE�o������a�Ɖ^�������ɂ����B �ɓ��͓����t�ŊC�R�叫�ɓ��i�B�M�ꓙ��������́B �����j�E�b�͕����猩�������Q�T�Ԍ�A�S��28���ɉ���C��Ő_�����U���s���펀�����B ��a�̏�g��3332�l�̂���3056�l���펀�B�����҂͂P���ȉ���276�l�B�����ɑ�a����q���Ă����y���u��v�A�쒀�́u�镗�v�u�l���v�u���v�u�����v�����v���A��q�͂̏�g���v3890�l�̂���981�l���펀�����B���̓V�ꍆ���ł͌v4037�l���펀���Ă���B�����҂��~�������쒀�́u�~���v�̎m���ɂ��A��a��g���͏d���Ő^�����ł������Ƃ����B �ɓ��i�ߒ����̍�풆�~���߂��Ȃ���A��a��g�����~�o�����쒀�͂́A���̂܂܉���Ɋ͑����U�������ċʍӂ��Ă����B���݁A��a�̍Ŋ������p����Ă���̂������҂����Ă����B�ɓ��̉p�f�̂��������B ���C�R���w�Z�����̉������A���ؕ��Y�A�R�������ƈɓ����܂߂��S�叫�͑S�������Ő펀���A����叫�ɓ��i���Ă���B ���V�ꍆ���ւ̌R�ߕ������E���O�Y�����̓����̔��Έӌ����I�m�B�u�ϋɓI�Ȃ̂͂������A����͂��͂���ƌĂׂ�̂��v�B �@  �@�ҍU�ɑς����a �@�ҍU�ɑς����a |

����R ��/Iwao Oyama �V��13�N10��10���i1842�N11��12�j-�吳5�N�i1916�N�j12��10�� �i�Ȗ،��A�ߐ{�����s�A��R�����揊 74�j2012

|

|

| ���{�ŏ��̌����ƂȂ��� |

��́w���d�̍��x��� |

|

|

| �揊�ɑ������B���E�̐Γ��Ă͓����{��k�Ђœ|�� | ���ʂ̖�̉����揊 |

|

|

|

| ��͕܂��Ă��邯�NJO����悪������ | �w�c�芯����b���R�叫�����]��ʑ�M�ʌ��ꋉ���� ��R�ޔV��x�B�_�����̕� | |

| �F���ˎm�B���{�ŏ��̌����B���������̏]��B�����E�Q�d�������C�B1855�N�A13�ŏ㋞���ē|���^���ɎQ���B1863�N�i21�j�̎F�p�푈�Ō������C�䒷�Ƃ��ď��w�B�]�˂ŖC�p���w�сA��C�푈�ł͖C�����Ƃ��ĉ�Ô˂ȂNj����{�����U�������B�ېV��͂S�N�ԓn�����A1877�N�i35�j�A����푈�ɑ�T���c�i�ߊ��Ƃ��ĎQ���B1885�N��43�ŗ����A�C�B���Y����̐��Y��i�߂�B1894�N�̓����푈�ő��R�i�ߊ��Ƃ��ďo���A���I�푈�ł͖��B�R���i�ߊ��ɂȂ����B���B�̎R���L���Ɨ��R���F�����ɂQ�������B���R�叫�B1916�N�A74�ő��E�B���C�E���B�g���̓��{�l���ڋq�Ƃ̂��ƁB |

����t �\��/Toshichi Chiba 1885-1934.12.17 �i�{�錧�A�I���s�A��ю� 49�j2012

���� �d��/An Jukon 1879.9.2-1910.3.26 �i�{�錧�A�I���s�A��ю� 30�j2012

|

|

|

| �Ŏ�̊֓��R �㓙����t�\�� |

�ɓ��������ÎE�� ���Y���ꂽ���d�� |

��t�\���̕�A�{��̑�ю��B��t�͓��� �ÎE�Ƃ̈���ł������A�h�ӂ�����悤�ɂȂ��� |

�@ �@ |

|

|

| ��ю��̖{���O�Ɍ��L�O��B���Y�O�̈��̐�M�u�����g�R�l�{���v �i���ׂ̈ɐg�������͌R�l�̖{���Ȃ�j���A���M���g�債�Ē����Ă��� |

�g���������h |

�L�O��ɃL���`�ƃ}�b�R�����������Ă��� |

|

�@ �@ |

| �{������̕�n�ɖ����t�v�� | �w�����t�\���v�w�V��x |

�@ �@ |

|

|

| ��O�ɂ����̐�M�i��n�j�肪����A���̎�`�������Ă���B�w�������Ă���̂� �������u�Ɩ�w���A���̌��ō����Ɂu��ؓƗ��v�̕������������߂����� |

��n�̐Δ�̔w��ɗR�����B��t�v�Ȃ� �{�q��1994�N�ɋ��{�Ō����B���26�� |

�^���Ԃȗ[�z�����ˁB �������̓n���O������ |

|

1909�N10��26���A����؍����āE�ɓ��������n���r���w�ň��d���i�A���E�W�����O���A30�j�Ɍ�����▽����B���̓��V�A�����Ɏ�艟�������A���{���Ɉ����n���ꂽ�B���͂��Ƃ��Ɛe�����ŁA���I�푈�œ��{�����Ɓg�A�W�A��������|�����h�g���{�̓A�W�A�̊�]�h�Ɗ��т��Ă����B�Ƃ��낪�A���I�푈��̓��{�́A�؍��ɓ��������A�O������D���A�c���ވʂ����R��x�@�܂ʼn��U�������B�[�����]�������́A�Ɨ��^���̂��߃��V�A�֖S�����āu��؋`�R�v��g�D���A���u�Ƌ��ɖ�w���A���̌��ō����ɑ�ؓƗ��̕������������߂�؋�����̍R�������ƂɂȂ����B

�ÎE������A���͎�蒲�ׂɍۂ��A�ɓ��ÎE�Ɏ��������R���q�ׂ��B�u�؍��c���p�ʂ��������Ɓv�u�؍��̌R�������U���������Ɓv�u�`�������ɍۂ������̗ǖ����E�Q���������Ɓv�u�s�����������������Ɓv�u�؍��̊w�Z���ȏ����ċp���������Ɓv�u�؍��l���ɐV���w�ǂ��ւ������Ɓv���X�B���̒��ɂ́u�i�ɓ��炪�j�����V�c�̕��N�i�F���V�c�j���ÎE�������Ƃ͊؍����݂Ȃ��m���Ă���v�Ƃ��������̗��R���܂܂�Ă���B

���N�Q���A��������S������Ɏ��Y����������B���͕ꂩ��u���Ȃ��̎��͂��Ȃ���l�̂��̂ł͂Ȃ��A�؍����̓{���w�����Ă���B�T�i���������͖���ɂȂ��Ă��܂��v�Ǝ莆�����T�i���Ȃ������B

�����̓{��͋t�̗���ɂ���Ɨ������₷�����u���{�̓V�c��p�ʂ��������Ɓv�u���{�̌R�������U���������Ɓv�u�`�E���̒����ɍۂ������̎s�����E�Q�������Ɓv�u�s�����������������Ɓv�u���{�̊w�Z���ȏ����ċp���������Ɓv�u���{�����ɐV���w�ǂ��ւ������Ɓv���X�B �����A�ÎE�Ƃ̈���ł������{�l�Ŏ�̐�t�\���i�֓��R�㓙���j�́A�����咣����g���{�̔�h�͊؍��l���炷����ʂ��Ă��邱�Ɓi�����Ɉٍ����Ђ�i���A���ɔR����Ή��̎u�m�ƒʂ�����̂��������j�A�u���̕��a�Ƃ́A�n�����Ă��l�X���Ɨ����Đ����Ă����邱�Ƃ��v�Ƃ������̐M�O�ɐS������A��b��ʂ��Đl����v�z�ɋ������o�����B�����Ĉ��͗����č��i���E��A�j�Łu���m���a�_�v������������B

���Y���s�͔����̗����A�R��26���B���͍i��Y�̒��O�A��t���u�����g�R�l�{���v�i���ׂ̈ɐg�������͌R�l�̖{���Ȃ�j�Ə�������A�Ō���u���m�ɕ��a���K��A�ؓ��̗F�D����݂��������Ƃ��A���܂�ς���Ă܂�������������̂ł��v�ƌ�����B�Ƃ��ɁA��31�A��t25�B��t�͋A��������̏����ɂ��A���̖������F����X���߂����B �܂��A���͍ٔ��S���̓��{���������u�؍��̂��ߎ��ɒ��N�����̎m�v�Ɗ��Q�������ق��A�����č����Y�������E�I����g�����̐l�ƂȂ�ɋ����A�@�@����ٔ����Ɂg�����Q��h����������A����������������A���Y�O���ɂ͌��̔��������Ă���B���s��A�I�������͈��̎��ɋ���ɂ߂Č̋��L���ɋA�����Ƃ����B���̏��Y��m���������́A�Ǖ玍�u100�N�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ă��A����ł���1000�N�����邾�낤�v�����B

���ӔN�̈ɓ������͓��ؕ����ɌX���Ă������A����ł����{���ł͕����T�d�h�������B���͈ɓ����ÎE�������ƂŁA���ʓI�ɂ͕��������������A���Y�T�J����ɑ�ؒ鍑�͒n�}�ォ����ł��Ă��܂��B���͓�l�̒�Ɂu�c�����Ɨ�����܂ł͈�̂��n���r�������ɉ������ė~�����v�Ɨ����A���̕�n�����N�Ɨ��̐��n�ɂȂ邱�Ƃ����ꂽ���{���{�́A�閧���ɌY�����̋�����n�ɖ��������B���ʁA�����܂ň⍜�͌������Ă��Ȃ��B1970�N�A�\�E���s���Ɉ��̈̋Ƃ�`����u���d���`�m�L�O�فv�����݂��ꂽ�B ��t�\���̕悪����{�錧�I���s�̑�ю��ɂ͈��̌����肪��������A���N���؍����ň��d���E��t�\���v�Ȃ̋��{������s���Ă���B���̐��m�Ȗ����ꏊ���⍜���s���̂��߁A��ю������̌���������{���Ƃ������i�@�v���s���Ă���j�B ��2008�N�Ɉ��������Ŏg�������i������j���������ю��ɕ�[���ꂽ�B���̗��ɂ́u�M���R�� �������� ���d���v�ƍ��܂�Ă���A�R��26���ɗ����č��ŏ��Y����钼�O�܂Ŏg�p�������Ƃ݂���B���Y�O�Ɉ��͐�t�ɏ��u�����g�R�l�{���v�u���ؗF�b�i�䂤���j�P��Љ�v���Ă���A���̈�n�Ɏg��ꂽ�����낤�B��t�͂Q�l�̗F��̏Ƃ��Ĉ�n���̋��ő�ɕۊǂ��A���̐��a100���N�ɂ�����1979�N�Ɏq�����؍��֕ԊҁB���̒n�ō���Ɏw�肳�ꂽ�B���̌����؍��ł͊ԈႢ�Ȃ����B���������͍̂�ʂ̌Â����̎��W�ƁB�����B�S���̃R���N�V�����̒��ɂ������B���W�Ƃ��킭�u���d���̍��̂��������i������A���ɍ��܂ꂽ�v����厖�ɂ��Ă�����Ɋ��悤�Ǝv�����v�B�����Đ�t�\���ƈ��̖@�v�N�c�ޑ�ю��ɁA�����g�p�����Ƃ݂���n�Ђƈꏏ��08�N�S���ɕ�[�����Ƃ̂��ƁB |

���T�� ��T/Maresuke Nogi �Éi2�N11��11���i1849�N12��25���j-�吳���N�i1912�N�j9��13�� �i�����s�A�`�A��R�쉀 62�j2014

1�탍10��26��4�A5��

|

|

| �����_�����邪�����ƕ]������l������ | �}�������̔T�ؕv�� |

|

|

| �R�쉀�̈�p�A�w�T�؏��R�揊�x | �w���R�叫�T�؊�T�V��x |

|

|

|

| ���͐Îq�v�l�B���ɏ}������ | �T�؏��R�̐��ʂɗ��e�̕� | ���I�푈�Ŏ��Q�l�̑��q |

| �������̗��R�叫�B�u�C�R�̓����A���R�̔T�v�ƕ��я̂��ꂽ�B���B�̎x�ˁA���{�ˎm�E�T�؊̎O�j�B�c���͖��l�i�Ȃ��Ɓj�B���N���ɍ��ڂ��������Ă���B�w�҂��u���Ă������A1865�N�i16�j�̖��{�ɂ�����B�����ł͒��{�ˎm�̕��ɉ����A����ƍ������Đ퓬�ɎQ���i�C���j�B���q���ԏ��̕�����������B1871�N�A22�ŗ��R�����ɔC���B1877�N�i28�j�A����푈�ɏ��q����14�A�����Ƃ��ĎQ��B���̍ہA�A������E�͌��їY�����т��펀���R���𐼋��R�ɒD���Ă��܂��A���ꂪ���U�̃g���E�}�ƂȂ�B1876�N�A�u���̗��v�Ŕ����R�ɉ����������E��惂��펀�B1878�N�i29�j�A�Îq�ƌ����B30��㔼�Ƀh�C�c�ɗ��w�B1894�N�i45�j�A�����푈�ɕ�����ꗷ�c���i�����j�Ƃ��ď]�R���A�����v�ǂ̍U����ɉ����A�킸���P���Ŋח��������B�����퓬�ł������R�ӂ��A�u���R�̉E�ɏo��҂Ȃ��v�Ǝ]����ꂽ�B1896�N�i47�j��p���Ƃ��Ē��C�A���{���̉��E�ɖڂ����点�j�I�l�����s�����B�����������i�܂��Q�N��Ɏ��E�B 1904�N�i55�j�A���I�푈�ɂ����đ�R�R�i�ߊ��i�叫�j�Ƃ��ė����U�͐���w���B�T�J���������Ċח���������A���e�U���̋��s�ŕ�13���l�̂����A��U���l�����������B�T�؎��g�A���j�̏��T�����B��R�Ő펀�i���N25�j�A���j�̕ۓT��203���n�Ő펀�i���N23�j���Ă���B�����ƎO�j�͑������Ă���A���q�Q�l�̐펀�ŔT�؉Ƃ̌��͓r�₦���B �����ח����N�ɂ͓��I�푈�ő�̗���ƂȂ�����V�̉��𐧂��A���{�͐푈�ɏ�������B�A����ɐ���Ȋ��}��Â��ꂽ���A�T�͗����U���̋]���̑������珵�҂����ׂĒf�����B�����Đ펀�҂̈⑰��K��A�u�T�����Ȃ����̎q����E�����ɂق��Ȃ炸�A���̍߂͊������Ăł��Ӎ߂��ׂ��ł����A���͂܂������ׂ����ł͂Ȃ��̂ŁA�����A�����ꖽ�����ɕ�����Ƃ�������ł��傤����A���̂Ƃ��T���Ӎ߂������̂Ǝv���ĉ������v�ƎӍ߂����B�܂��A����u���ł͓o�d�����߂��Ă��オ�炸�A�u���N�A���͏��N�̌Z��𑽂��E�����҂ł���܂��v�Ƃނ��ы������Ƃ����B�T�͐폝�a�҂̂��߂ɉ��x���������A�����̊�t���s�����B 1907�N�i58�j�A�w�K�@�̉@���ƂȂ�A�c����ؑ��q��̋�����s���B�T�͗T�m�e���i��̏��a�V�c�j���������w���B1912�N�V��30���ɖ����V�c�����䂵�A�u�呒�̓��v�ł���9��13����A�Îq�v�l�Ƌ��Ɏ��@�Ŏ��n�A�}�������B���N62�B�⏑�ɂ́u����푈���ɘA������D��ꂽ���Ƃ��������߁v�Ƃ������B���V�ɂ͏\�����̖��O������I�ɎQ��A�e�n�ɔT���J�����T�ؐ_�Ђ��������ꂽ�B������ʁE�M�ꓙ�E���ꋉ�E���݁B�A�Q�����R����E���Ȃ������Ƃ����B�揊�͐R�쉀�B�����U����A�T���~���������V�A���Ɋ���ȏ��u��^�������Ƃ���A���E�e������^�̏��Ȃ���ꂽ�B |

���쑺 �g�O�Y/Kichisaburo Nomura 1877.12.16-1964.5.8 �i�����s�A������A�썑�� 86�j2014

|

|

|

| �m�Ĕh�̊C�R�叫�B�J�����̂��ߓ��Č��ɓw�� | �쑺�g�O�Y�ƃn�����������i���j | |

|

|

| ���ۖ@�ɏڂ������� | �傫�ȕ掏 |

| �C�R�叫�B���ۖ@�̌��Ђł���A���ĊJ�펞�̒��đ�g�Ƃ��Ēm����B�푈����̂��߃M���M���܂œ��Č��ɖz�������B�a�̎R�o�g�B1898�N�i21�j�ɊC�R���w�Z�𑲋Ƃ�����A�I�[�X�g���A�A�h�C�c���ݕ������o�āA1914�N�i37�j����S�N�Ԃ𒓕đ�g�ٕt�����Ƃ��ăA�����J�ʼn߂����i���̂Ƃ��ĊC�R�̃t�����N�����E���[�Y�x���g�Ɛe��������ł���j�B�p���u�a��c��V���g����c�ɐ����Ƃ��ďo�ȁB1926�N�i49�j�A�R�ߕ������ɏA�C�B���{�����{�������o�āA1932�N�i55�j�A��R�͑��i�ߒ����ɒ��C����ꎟ��C���ςɎQ�킵���B�������̓��N4��29���A��C�̓V���߁i�V�c�a�����j�j����ɂĒ��N�l�Ɨ��^���ƁE����g�i����ق�����/�����E�|���M���j�����{�l�v�l�Ȃɓ�������֒e�ʼnE�����������i���Ȃ݂ɓ����S�����g�E�d�����͉E�r�������A��C�h���R�i�ߊ��̔���`�����R�叫�͗��������j�B 1933�N�i56�j�叫�ɏ��i�B59�ŗ\�����ɕғ�����A�w�K�@�@���߂�B1939�N�i62�j�A���B�ő���E��킪�u�����A�L�x�ȊC�O�o�����Ĉ����M�s���t�ɊO���Ƃ��ē��t�B��1940�N11���i63�j�A���[�Y�x���g�ƒm�荇�����������Ƃ���A��߉q���t�ɂ����Ē��đ�g�ƂȂ����B�����m�����f���ĕč��ɏ㗤���钼�O�u�����m�͖{���ɍL���ȁB���Đ푈�Ȃ�đz�����邾�ɑ�ς��ȁv�Ɠf�I�B�č��̋���ȍ��͂�m���Ă����쑺�́A�푈����̂��߂ɐ^��p�U���̒��O�܂Ńn�����������Ɖ�k����Ȃǐs�͂��邪�A���{���{�̓n���C��P�ɓ��ݐ�A�đ�����ڋ��҂Ƌ��e�����Y����B���A���{�r�N�^�[�В���Q�c�@�c�����C�B1964�N�ɑ��E�B���N86�B�����͌��C�@�a�����g���勏�m�B�]��ʌM�ꓙ���B�u�����i�@���j�͈̂������ˁB�����Ƃ͂���ׂ��̂ɂȂ�ʁv�i�쑺�j�B |

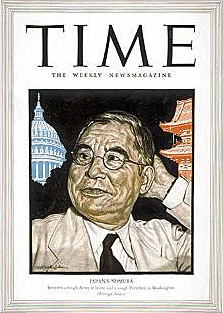

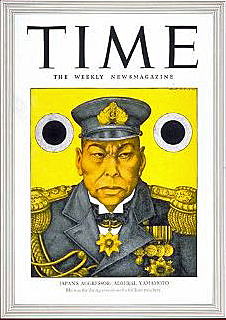

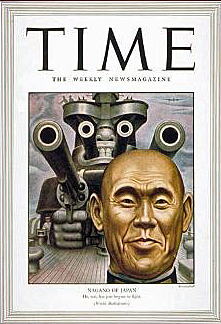

�y���E���̕č��̃j���[�X�G���wTIME�x�i1923�N�n���j�̕\�������������{�l�����z

�����ɖ쑺�������Ă���B�^��p�U���̔��ĎҁA�R�{�\�Z�̊炪�������Ƃ��Ȃ��悤�Ȉ��l��Ɂc�C�G���[�ɂ����ӂ�������c�i���j

|

|

|

|

| ���������Y | �쑺�g�O�Y | �R�{�\�Z | �i��C�g |

���i�� �C�g/Osami Nagano 1880.6.15-1947.1.5 �i�����s�A���c�J��A��^�� 66�j2012

|

|

| �J��ɂ����U�ɂ����� | ��i���i���ق�Ԃj��^���̎Q������ |

|

|

|

| �A���͑��i�ߒ����A�C�R��b�A�R�ߕ������Ƃ��� �C�R�̂R��|�X�g�����ׂČo�������B��̌R�l |

�u�i��ƔV��v�B��ʂ̘a��Ƃ͈قȂ�B ��y�@�̎������_���M�҂Ƃ��Ė��� |

�����ٔ��̌������ɑ��E�B �����ɂ�����s�Ҏ��Ƃ����Ă��� |

| �C�R�̂R���E�ł���A�A���͑��i�ߒ����A�C�R��b�A�R�ߕ����������ׂČo�������B��̌R�l�B�C�R�����B�����m�푈�ł͌R�ߕ������Ƃ��ēr���܂ō��w���ɂ��������B���m�o�g�B1900�N�i20�j�C�R���w�Z�A1910�N�i30�j�A�C�R��w�Z���ƁB33����35�܂Ńn�[�o�[�h��ɗ��w���A�����40�`43�܂Ń��V���g��D.C.�ɂđ�g�ٕt�������߂�B1928�N�i48�j�A�C�R���w�Z�Z���ƂȂ�A�ɓ�����Ƌ��ɑ̔��̋֎~�ȂNj�����v�𐄐i����B���̌�A�R�ߕ��������o�āA1931�N�i51�j�ɃW���l�[�u�R�k��c�S���ψ��ƂȂ����B1934�N�A54�ő叫�ɏ��i�B�����h���R�k��c�S�����C���A1936�N�i56�j�ɍL�c�O�B���t�̊C���ƂȂ�B 1937�N�i57�j�A�A���͑��i�ߒ����ɔC���B�ΕĐ푈�Ɍq����O���R���������������ׂ��A���h�̎R�{�\�Z�𒆉��ɓ���ĊC�R�����Ƃ��A�^�J�h�����p�l���ŒǕ�����Ă������h�E�R�k�h���������B1941�N�i61�j4���ɌR�ߕ������ɏA�C�B�u�R�l�͋ɗ͐����Ɋւ��ׂ��łȂ��v�Ƃ����M���������Ă������A7��30���ɏ��a�V�c�Ɂu�C�R�Ƃ��Ă͑ΕĐ푈��]��ł��Ȃ��v�u�������O�����������������Č��͂܂Ƃ܂炸�Η��W�ɓ���v�u���Č����܂Ƃ܂�Ȃ���ΐΖ��̋�����₽���v�u�����̐Ζ����~�ʂ�2�N�A��ƂȂ��1�N�����������Ȃ��v�u���̏�͑ł��ďo�邵���Ȃ��v�Ə�t�����B���̏�ŏ��Z�ɂ��Ắu���ނɂ͎��v��ł����Z����Ə����Ă��邪�A���{�C�C��̂悤�ȑ叟�͂������A���Ă邩�ǂ�����������܂���v�Ɨ����ɍ������i������g�i���t�h�j�B 9��6���A��O��c�ɂāw�鍑�������s�v�́x���̑�����A�i��͓�������\�Ƃ��Ă���������u��킴��ΖS���Ɛ��{�͔��f���ꂽ���A�키���܂��S���ɂȂ���������ʁB�������A��킸���č��S�т��ꍇ�͍��܂Ŏ������^�̖S���ł���B�������āA�Ō�̈ꕺ�܂Ő키���Ƃɂ���Ă̂݁A�����Ɋ��H�����o����ł��낤�B����Ă悵��Ώ������Ƃ��A�썑�ɓO�������{���_�����c��A�䓙�̎q���͍ĎO�ċN����ł��낤�B�����āA��������푈�ƌ��肹��ꂽ�ꍇ�A�䓙�R�l�͂��������喽�ꉺ�킢�ɕ����݂̂ł���v�B �i��͗����A���̂悤�ɏq�ׂ����A�č��؍݂̌o�����獑�͂̍���Ɋ����Ă���A�{�S�͊J�����ɂ������B11��1���A�Ō�̍������j�����߂�A����c�ŁA�i��͓��������R��b�Ɂu���ĕs��v���āB�g���C�R�͖������߂Đ��{�ɋ��͂��A�������Ŗ�������������j�h������B����ɑ��A�����́u��������ቺ�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƌp�����ꂽ�B�����̓��̉�c�ł͓����Γ��O����b�Ɖꉮ����呠��b���푈�������悤�i���Ă���B �J���͏��킱�������������̂́A�č��̊����Ԃ��͐��܂����A1942�N�U���̃~�b�h�E�F�[�C��œ��{�@�������͎l�ǂ̋�����x�Ɏ������B��1943�N�S���A�R�{�\�Z�펀�B12���A�i��͍��ؔ��i���тƐm�Ȋ֕v���т���u�l�ԋ����v���Ă���邪�A�����͂�����ȣ�Ƌp�������B��Lj����ɂ�A���R���͂����Ɉڂ��悤���c�ɑ��Y�C���Ƌ��ɗ��R�ƌ���������q���A�q��@���Y�ɑ���A���~�j�E���̔z���ł��C�R�̗v�����ʂ炸�A1944�N�i64�j2��21���A�i��͌R�ߕ����������E���A���c�C�����R�ߕ����������C�����B�i�삪�v�E����������A�V���ɃT�C�p�����ח����A�W���ɃO�A���������A10���ɂ͐_���̓��U���n�܂�B ������1945�N8��14���A�s��̑O���B�i��͈⏑�������I�����������ӂ������A�e�F�̍�����b�E���ߎi���O�i������ ��������/�C�R�����j����u�ӔC�҂�����Ȃɂǂ�ǂ�ł� �܂��ĒN���É����Ƃ��炨��肷��̂��A�M�l�͐h�����낤�������Ă���v�Ɨ@���ꎩ�����v���Ƃǂ܂����B ���A�i��͐^��p�����������ӔC�����AA����Ɨe�^�҂Ƃ��ċɓ����یR���ٔ��ɏo��B���̍ٔ��ɂ����ĉi��͌̐l�ƂȂ����R�{�\�Z�ɐ^��p�U���̐ӔC�����������A�u�ӔC�̈�͎���ɂ���v�ƌ����������B�i��̘S���͐^�~�ɂ�������炸���K���X������Ă���A�V������\���Ėk����h�����Ƃ����������ꂸ�A�܂������C�����v���ꂽ�Ƃ����B���̌��ʁA1947�N1��2���A�}���x���ɂ����葃���v���Y�����琹�H�����ەa�@�ֈڑ����ꂽ���A�R�����1��5���ɑ��E�����B���N66�B���O���̏d�����͂����Ǔ������u������ ��������� ���߂����� �����m�� ���H���ǂ��v�B�v��31�N�ڂ�1978�N�A�펀�ł͂Ȃ��a���ł͂��������A�@�����Ƃ��Ė����_�Ђɍ��J���ꂽ�B ��͐��c�J�̏�^���ƍ��m�s�̕M�R��n�ɂ���B�č������z�I�Ƃ����O���������������ē��Č����܂Ƃ߂Ȃ�����푈�ɂȂ�A��������Ă��Ȃ���J���j�~�ł��Ȃ��������Ƃ��i��͂����Ɖ����ł����B ���i��C�g���Ƒ��Ɉ��Ă������w�푈�����ƌ�l�̗���x�̗v�� �uA����Ƃ̌��d�����҂Ɠ���Ɏ�舵����̂͐��Ɉ⊶�B�����͂����Ĉ�̖d������I�����Ɋ֗^�������Ƃ͂Ȃ��A�I�n�C�R�R�l�Ƃ��Č�������Ȑ������c��ł����B�i�J��W�J���O�́j1941�N4���A�����{���R�ߕ�������a�C���E�̍ہA��C�ɐ����ꂽ�������ɂ͎��a������A�܂����R�ɑΛ����鎩�M���Ȃ��i�ނɋꗶ�������A���R�ɂ���i�D��I�ȁj�����̒��V�ɒނ荇���l�ԂƂ��āA�ÎQ�ł��鎩���������̐E�ɏA���O�Ȃ��ƐM���A�g���̂č���ɓ����������悾�B���̔��f�ɂ͍�������͂Ȃ��B ���āA�R�ߕ������ɏA�C���������̏́A�����푈���l�N�ڂɓ���A�i�����I��Ƃ����j���R�̗\�z�𗠐�A�܂�����G�������ł��錩���݂��Ȃ������B�O�N�̎O������������A�R�����J��Ɍ����Ďw����`���A�E���w�c�̊����͈�w�������A�e���c�̈Њd���p�ɂɂ���A�ĉp�Ƃ̊W�͂ǂ�ǂ����A������ɘa�������邱�Ƃ͎���ł������B���R�̓h�C�c��M���������O����������߂邱�Ƃ��o�����A�p�Ă͂��̂悤�ȗ��R�̑ԓx�ɔ��������̍D�]�����҂ł��Ȃ��������A�܂����R��������đԓx��ϊ������悤�Ƃ���҂����Ȃ������B �����푈����q�𑱂��Ă���Ȃ��A���C�R���m���𑱂���A��R���钆�����̐�ӂ������A�ĉp�����������������đԓx���������鋰�ꂪ�������B���C�R�̑Λ��͐�ɔ����˂Ȃ�Ȃ�����ɂ����āA���R�J��h�����������̗����N���ς��邱�Ƃ��o�����A���ɍň��̟��֓˓������̂͐��Ɉ⊶�ł���B�����A����͓��{�����̐ӔC�ł͂Ȃ��B�č��̎w���ҊK����R�l�̒��ɂ������A�����̐l����R���Ċ��������B�Ζ��֗A�͕�����g�킸�ɐl���E����i�ł���B�����ɑ���R�퉇�����s���߂��Ă����B�Ȃ�ɂ���A�Εĉp�푈�̑j�~�ɓw�߂����A���R�𒆐S�Ƃ��鎞��̗���ɍR���邱�Ƃ��o�����A���ɍ����̏�����Ɏ��������Ƃ͎��Ɉ⊶�Ɋ������A����i���傤���j�̎��肾�v�B |

���Ό� �Ύ�/Kanji Ishihara 1889.1.18-1949.8.15�i�R�`���A�V�����A�Ό��Ύ��揊 60�j2012

�@

�@ �@

�@

�_�����̉~�`�揊�����A�Ό��͓��@�@�̏@�k�ł���A��W�ɂ́u�얳���@�@�،o�v�ƍ��܂�Ă����B�t�߂ɂ́u�_�H��́v�̎v�����L�����̐Δ肪����

�@

�@ �@

�@

�u�����K�̕��͂��L�����肢���܂��v�Ɣ��ɏ�����Ă��鏬��������A���Ƀm�[�g���B

�̐l��Ǔ����錾�t�ɍ������āA�����E�؍����������t�Ŕl��L�q���U�����A���G�ȋC�����Ɂc

�����炭�A�Ό��Ύ��͂��������̂ق�ƌ����Ǝv��

| ���R�����B�R�`���߉�����B�����푈�u�������̎Q�d�{����핔���B���B���ς̎�d�ҁB �֓��R�Q�d�Ƃ��Ė��B���ς������N�����A�ܑ����a���f���Ė��B���n�݂𐄐i�����B�ŗD�悷�ׂ��͗�����ׂ��u�ă\�Ό���v�̐��E�ɔ����ē��{�̍��͂����߂邱�Ƃƍl���A���Ր�ƂȂ钆���ł̐���g��ɂ͖Ҕ������B �Ό��͖��B���B�l����ɉ^�c�����邱�Ƃ��d�����ăA�W�A�̖��F����Ă悤�ƍl���Ă���A����𗝉����Ȃ��������u�����㓙���v�ƌĂ�Ŕn���Ă��ɂ����B�u���������g���Ȃ����X�����z�v�Ƃ��B�܂��A���������肵���u��w�P�v���������낵�A���{���������ɍ��J����1941�N�\�����ɕғ��B ���E�ŏI��_�������A�����A�����w�������B �揊�͎R�`���O�C�i�����݁j�S�̗V���i�䂴�j�������i�������Ɓj���i�����j����i�����́j�̗т̂Ȃ��B �u���i�Ζ��j���~��������Ƃ����Đ푈����n�������邩�v�i�Ό��Ύ��j �u�F����A�s��͐_�ӂȂ�I�����ėǂ������I���������͍���܂��܂��R�������̖��i������ł��낤�����{�͍��h��s�v�ɂȂ邩��A���������ɐU�������B�s�ꂽ���{�����E�j�̐擪�ɗ���������̂ł���I�v�i�Ό��Ύ��j �u�i����A��������j���{�����W�i���イ���j����Ă��\��Ȃ�����A��X�́A��A�푈�����ɓO���Đ����Ă����ׂ��ł��v�i�s���̐Ό��Ύ��j |

������ ��/Mitsuru Ushijima 1887.7.31-1945.6.23 �i��ʌ��A�������s�A�t�� 57�j2019

10��30��

|

|

|

| �ɂ߂ĉ��������� |

�����u�H�҂��� �͂�s������ ���� �c���̏t�� �S��Ȃށv������ |

�掏�̉E����R�Ԗڂɋ����叫�̖� |

|

|

|

| �����Ƃ̕揊��10��30�� | ���ɕ掏�A�E�Ɍ����� | �Δ�w�ʂɁu���E��j�Ɋ�Ȍ���𐋍s�v |

| �������w���������R�R�l�ł���A���{���R�̑叫�ɏ��i�����Ō�̌R�l�B�������o�g�B���͗��R���сB �����͋ɂ߂ĉ����Ȑ��i�ŁA�㊯�Ƃ��Ē��C���������͌ÎQ���ɂ��V�������߂��������B 1936�N�i49�j�A�������A�����ƂȂ������̔N�Ɂu��E��Z�����v���u���A�����͑��A�����͂��ߎ����Ɋւ���������𗧂Ē����B 1937�N�i50�j�A���R����������36���c���Ƃ��ē싞�U����Q���B 1942�N�i55�j�A���R�m���w�Z�̍Z���ɏA�C�B������A���Z�ʼnЂ�����A�R�ΔN��̓������璆�������l���ōőO���֑���Ǝw�����������B�����́u�Z���̎����ӔC���Ƃ�B�܂��Ă⒆�������Y���I�ɍőO���ɑ���Ȃǐ�Δ��v�Ƌ��ۉ𓌞��ɑ�������B 1944�N�i57�j�A����ɌR�i�ߊ��i��32�R�j�Ƃ��ĕ��C�������w���B�����i�ߊ��͘A���R�㗤���O��1945�N3���܂łɁA����{����艄��187�ǂŖ�80,000���A���d�R����30,000���̏Z����a�J�������B 1945�N�R��26���A�ČR���c�NJԗɏ㗤�B�����ĂS���P���A�ČR�͖�1,500�ǂ̊͑D�Ɖ��ז�54���l�̕����������ĉ���{���ɏ㗤���J�n�����B���{�R�ɂƂ��ĉ����̖{���́u�������邽�߁v�ł͂Ȃ��A�u�{�y����̂��߂̎��ԉ҂��v�ɂ������B����䂦�����͎i�ߕ���u������ł̌��������A����{���암�ɓP�ނ��A�Ō�̈ꕺ�܂œ������Ƃ𖽂����B���̓암�P�ނɂ���đ����̏Z�����퓬�Ɋ������܂�A�]���҂��啝�ɖc��B�Ɍ���ԂɊׂ������m��������Z����ǂ��o������A�E�Q�����肷�邱�Ƃ��N�����B ���N�U��23���A�ČR�ɕ�͂��ꂽ�����͌��e�̎����ł͂Ȃ����Ŋ�������B��57�B���̎��������ē��{�R�̑g�D�I�퓬���I���������Ƃ���A���S�����U��23���͉��ꌧ�̈ԗ�̓��ɐ��肳��Ă���B�����ł͌����̂S�l�ɂP�l�����S�����B �����͍Ō�܂Ŗ{�y�����M���ċ^�킸�A�����������r�B�u�H�҂��� �͂�s������ ���� �c���̏t�� �S��Ȃށv�B �������s�̋����a�F�O�����قɁA�����̐����O�ɔ������u�Ō�܂Ŋ������I�v�̑�`�ɐ����ׂ��v�Ƃ̋����i�ߊ��̍Ō�̌R�߂�W���B���̃L���v�V�����ɂ́u�����R�i�ߊ��̎����͐퓬�̏I���ł͂Ȃ������B���̖��߂ōŌ�̈ꕺ�܂ŋʍӂ���I���̂Ȃ��퓬�ɂȂ����v�Ƃ���B ���R�쉀�̕揊�́u�P�C�P-25���W�ԁv�B |

������ �L��/Hironori Mizuno 1875.5.24-1945.10.19 �i���Q���A���R�s�A�@���� 70�j2018

�@

�@

�C�R�卲���甽�핽�a��`�҂ցI�I

|

|

|

| �@�v�ɂ��킹�ĕ�Q | ����L���̐e���̕�������ꂽ | ���́u���a��O��v |

|

|

|

|

| ����L������W�i�����j�o�ŋL�O |

�u���쎁�ݑ�V��v | �w�ʂɘa�� | ���ʂɐ�v�������j |